陽明開始有門人來向他拜師學習,始於弘治十八年(1505)。當時的學者都只知道耽溺於記誦詞章,完全不知道身心本身尚有學問存在。

陽明開始有門人來向他拜師學習,始於弘治十八年(1505)。當時的學者都只知道耽溺於記誦詞章,完全不知道身心本身尚有學問存在。

文/陳復

陽明開始有門人來向他拜師學習,始於弘治十八年(1505)。當時的學者都只知道耽溺於記誦詞章,完全不知道身心本身尚有學問存在。陽明開始意識到這才是聖學的真意,首先倡導記誦詞章最高級別只能做個專家,學問卻變得支離破碎不識大體,陽明呼籲大家需要立定成聖的志向,在身心上著手實踐,否則根本無從瞭解聖學。

然而,畢竟師弟共同向道這件事情已經荒廢太久了,絕大多數人都只是帶著看笑話的態度來聽他講這件事情,覺得他是在標新立異博取美名,但同樣漸漸有人開始覺醒奔向王陽明開的這道大門,入門成為弟子。這種只要有新觀點出來,立即有反對者、也就有支持者的現象,不正是社會常態?這使得陽明開始在朝廷辦理政治工作外,有機會授徒講學,讓他能做一件自己覺得真正有意義的事情。

剛開始對外講學,陽明覺得很孤單,大家只是冷眼看著他,陽明並沒有工夫相當、能對話的知交,不過,就在同一年,有位大陽明六歲,卻晚陽明六年登第的新科進士湛若水(1466~1560)出現了。他字元明,號甘泉,屬於嶺南大儒陳獻章(1428~1500)的嫡傳大弟子。

陳獻章是當世的活聖人,曾自築春陽台,每天只是讀書與靜坐,十年不出門,終而領悟大智慧,對於這位標誌著本朝學問由朱轉陸的第一人,陽明深懷景仰,卻從未有機會登門問道。現在,他的高足元明兄不請自來,剛考完殿試,被派往翰林院當庶吉士這種地位崇高的清職,就立即來問候陽明。

翰林院庶吉士是什麼官呢?這是翰林院內的短期職位,有點像是我們中央研究院的博士後研究員,皇帝由新科進士中選擇有潛質的青年擔任,目的是讓他們先在翰林院內學習,視學業表現再授與實際官職。

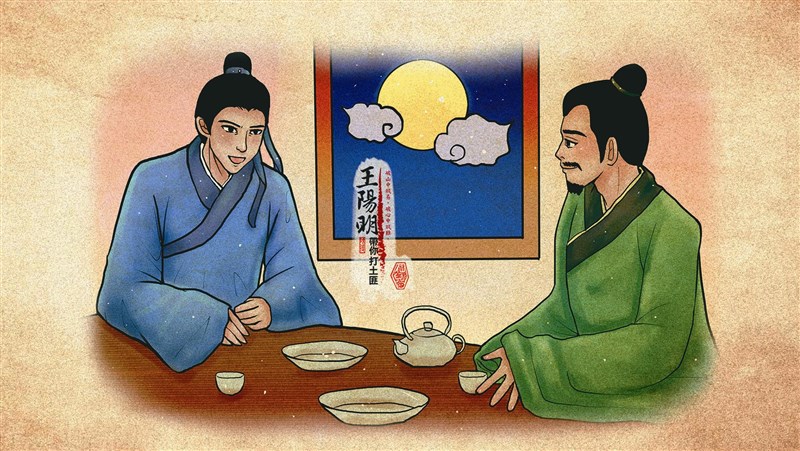

元明與陽明這「兩明」從白天暢談到夜晚,再由夜晚暢談到白天,第一天相見就天雷勾動地火,頭上的燈光高掛且照亮腳下的黑夜,兩人都相見恨晚,覺得從來沒見過這麼優的對象,相互唱和,共同發願要「倡明聖學」,這兩兄弟的誓言,確實後來激盪出雄偉壯觀的錢塘潮,激盪著大明王朝的半壁江山。

元明為何出生早於王陽明,發跡卻晚於陽明呢?主要因為元明這孩子人實在很苦命,自幼家庭屢遭變故,不得不忙於家計,十四歲纔進私塾,十六歲學時文,預備參與科舉,卻因為不喜歡讀死書,開始表現特立獨行的舉措,與一般學生頗不相類。