我想到《五燈會元》中記載百丈懷海禪師(749、814)的故事:百丈禪師有一天上堂講法,下座後聽眾都已散去,只有一名老人徘徊未離開。

我想到《五燈會元》中記載百丈懷海禪師(749、814)的故事:百丈禪師有一天上堂講法,下座後聽眾都已散去,只有一名老人徘徊未離開。

文/陳復

我想到《五燈會元》中記載百丈懷海禪師(749、814)的故事:百丈禪師有一天上堂講法,下座後聽眾都已散去,只有一名老人徘徊未離開。百丈禪師覺得有異狀,問他還待在這裡做什麼呢?沒想到老人流露著寒意,壓低聲音回答:「我不是人,其實是個野狐精,迦葉佛時期曾經擔任這裡的住持,有個學人問我:『大修行人還落入因果嗎?』我立即回說:『不落因果。』結果竟然墮落到野狐的身體內,經歷五百世都無法脫身,請和尚心懷慈悲給予開示。」

百丈懷海禪師心懷磊落回答:「你有問題請直接說。」老人再問:「請問和尚,大修行人最終還會落入因果嗎?」百丈答道:「大修行人並不是『不落因果』,而是『不昧因果』,不落因果好像意味著人能超然解脫於因果法則外,不被支配更無需承擔任何責任,但人修行本不是希望脫離因果法則,而是洞悉因果法則,堅毅承擔各種順著『往日因』而發生的『現前果』,心靈不執著與煩惱,並繼續在人間種植各種『善因』與『正因』,藉此因緣廣度眾生,這才是不昧因果。」

老人聽見這番話,當下大悟,很有禮貌道謝說:「今天承蒙和尚這番開示,令我終於超脫野狐的身體,最後乞求和尚能用僧人過世的禮節,再送我一程。」百丈懷海禪師同意了。這則故事可見人獲得正確知見的重要性啊!

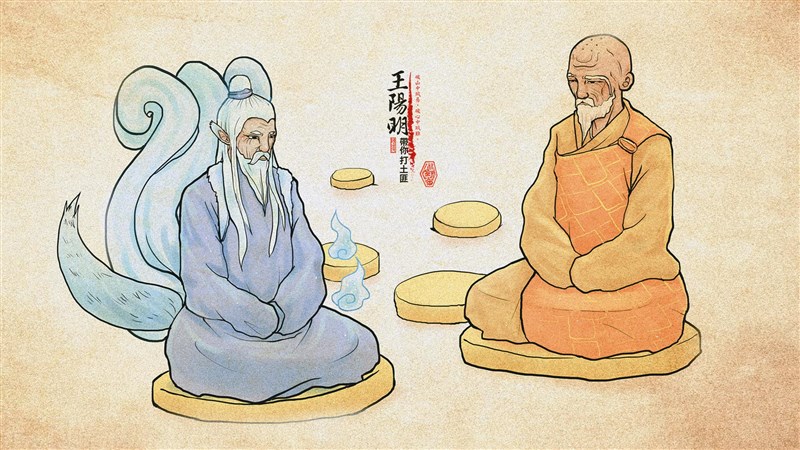

佛教要人成佛,道教要人成仙。陽明跟佛道兩教中人有著藕斷絲連的關係,他既從這些世外高人的指點裡思量著人生的出路;又覺得智慧不能依賴著來自世外的啟蒙,人終究要回歸與承擔這紅塵萬丈,不依仙佛做真儒。

他直接將這些思想拿來測驗考生的見識,卻又汲取佛道的營養來作為三教共法,這種若即若離且不離不即的關係,讓陽明這輩子累積視野恢宏的資本,望盡遼闊無垠的銀河。

或許是因為幼年即體弱多病,陽明對神仙長生不老的術數頗好奇與嚮往,他成聖的願望恐怕是在同一個脈絡裡的尋尋覓覓,因為他對陽壽有限這個事實,有著異常的焦慮,他需要善用有限的肉身,讓人生的意義達到最大化。

弘治15年(1451),陽明結束江北錄囚的工作後,來到九華山遊玩,寫一篇文情並茂,將寫景與寫意交融的〈九華山賦〉,然後住宿在無相寺與化城寺。九華山是其中一座佛教四大名山,然而早在漢朝已有道教中人在這裡修練學道,陽明此番來這裡,卻不是來賞山玩水,他聽說很多江湖異士在這裡隱居,希望能認識得道的方外中人,瞭解無上的奧祕與啟示。