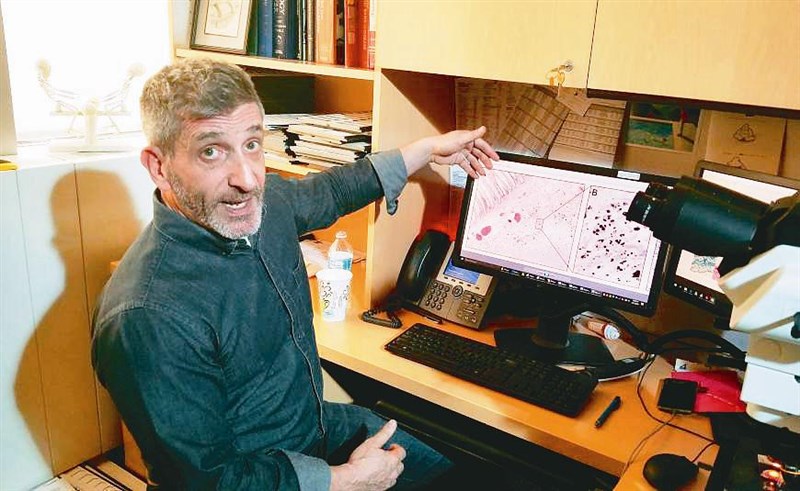

紐約大學教授泰斯發現間質,可能是人體最大器官。

圖/法新社

紐約大學教授泰斯發現間質,可能是人體最大器官。

圖/法新社

編譯/潘楠慕

據美國全國廣播公司(ABC)報導,研究人員可能在無意之間發現了人體內一種新器官;這項發現,可能有助醫學界提升對包括癌症在內各項疾病的瞭解。

美國紐約大學醫學院的病理學教授泰斯(Neil Theise)三月底在《科學報告》(Scientific Reports)期刊中指出,他們發現了一個新的人體器官,稱為「間質」(interstitium)。

報告指出,「間質」和心臟、肝臟一樣,是由一批結構特殊的組織組合起來,主要的區別在於「間質」的組織稠密,是一個遍布人體、內部充滿流動體液的複雜結締組織網。它分布於皮膚之下,同時也存在於消化道、肺、泌尿系統等內臟器官的間隙、血管周圍和肌肉筋膜間等處。

泰斯的研究團隊呼籲將這個組織升級成器官,這個新器官約占人體體積百分之二十,如果最終被確認是人體器官,將成為最大的人體器官。目前,醫學界普遍承認的人體最大器官是皮膚,總重量占體重的百分之十六左右。

「間質」是否為獨立的器官,仍待進一步的研究和辯證,才能獲得最終結論;他們一開始認為間質只是一種有趣的組織,但他們思考器官和組織的差別後發現,不論是將器官定義成具有單一結構的組織,或將器官定義成具有單一機能的組織,間質都符合這些定義。泰斯表示,新的發現代表了「解剖學的一次革命性進展」。

也有專家對「間質」抱持不同看法,耶魯大學醫學院的納森(Michael Nathanson)教授認為,間質就像在各種器官當中很常見的一種組織,而不是一個新的器官。他說:「這就像當初第一次發現血管一樣,血管存在於每一個器官當中,但本身並不是器官。」

過去對人體的研究,科學家在準備「間質」解剖切片的過程中,通常都進行脫水處理,也使得「間質」在顯微鏡下看起來只是普通的細胞層,被視為蛋白質構成的結締組織。但在最新研究中,科學家分析活體組織時注射了一種螢光液體,使得「間質」在充滿水分後得以充分展開,也因此讓科學家得以一窺其原貌。

「間質」在人體內的作用,仍待進一步研究。但科學家表示,現階段已發現「間質」和人體的各種生理活動緊緊相關。例如,動脈周圍的「間質」會隨著心跳收縮,膀胱排尿時也有相同現象。同時,「間質」也對人體內部的器官和肌肉有緩衝保護作用。

間質未必是一種新發現的器官,但最新發現將改變過去對人體的認識。由於「間質」內液體流動全身,可能協助癌細胞擴散到身體其他部位,或是導致身體炎症發作。這對癌症診斷、癌細胞轉移的追蹤都有重大意義。

此外,科學家也表示,「間質」 實際也是針灸時針尖觸及到的部位。因此「間質」或許將可應用在某些「替代療法」的研究,觀察這些治療方式對人體產生的影響。

被忽略數百年腸繫膜開啟醫療科學全新領域

愛爾蘭的研究人員日前宣布,在人體內發現新器官,並宣稱這項發現將開啟醫療科學的全新領域。他們發現的器官是「腸繫膜」(mesentery),曾出現在十五世紀藝術家達文西的解剖素描中,但數百年來均受忽略。

研究相關報告,已刊載於去年《刺胳針》(Lancet)醫學期刊,認定負責懸吊、固定腸管的「腸繫膜」為器官。

過去一個世紀以來,醫學界把腸繫膜視為分散在消化系統的結構,並未多加關注。但愛爾蘭利墨瑞克大學卡菲(Calvin Coffey)教授的研究指出,腸繫膜事實上是一個完整、連續性的器官。這項發現,已在解剖學的經典著作之一「格雷氏解剖學」(Gray’s Anatomy)中更新。

卡菲教授早在二○一二年便察覺,腸繫膜具有連續性的結構,隨後他投入長達四年的時間,探索相關資料,並在去年底正式宣布腸繫膜確實符合獨立器官的定義。卡菲表示:「這項研究已經過審核,人類身體裡,確實有一個長期被忽略的器官。」

這項發現,並不會改變人體任何結構,但卡菲指出新發現的意義所在、他說:「當我們依據跟其他器官一樣的標準檢視腸繫膜時,便能作為各種腹部疾病分類的根據。」對醫藥界來說,他們將能更詳盡地探討腸繫膜與腹部疾病的各種關聯性,也將更能對症下藥,提供患者更好的治療效果。

目前對腸繫膜功能的認知,除了固定腸管,尚不清楚以器官而言具有何種功能。研究人員指出,這正是未來研究的主要方向,也將開啟全新的研究領域。

卡菲指出:「我們的下一步是探究腸繫膜的功能,藉此判別異常情況和疾病。如此一來,就形成全新的研究領域,可能影響所有人類。」

被誤解許多年闌尾不是沒用的器官

在許多人的觀念中,闌尾是個無用的器官,只會引起發炎,就算被切除也無損人類的生活與健康;但近來的研究發現,這個觀念或許不完全正確。

人體內的「痕跡器官」(vestigial organ),是在演化過程中保留下來,但對於維持人體基本功能似乎沒有用處,諸如智齒、尾骨都是,附著於盲腸末端的闌尾也被許多人視為這樣的器官。

然而美國中西大學的研究顯示,闌尾的存在事實上具有次級免疫功能,除了可催化免疫細胞反應,還可讓腸道充滿好菌。研究報告指出,沒有闌尾者困梭菌性腸炎的復發率是有闌尾者的四倍。困梭菌(Clostridium difficile)是一種能引起腹瀉、發燒、噁心和腹痛的細菌。

研究團隊追蹤了多種哺乳動物過去體內闌尾的演化,發現靈長類動物、袋熊和兔子都有闌尾,然而貓狗卻沒有,而一旦哺乳類動物體內出現闌尾,就幾乎就不會再消失,顯示出闌尾的出現應當有適應上的目的。

研究人員把各種因素列入考量後發現,有闌尾的物種盲腸中的淋巴組織平均密度較高,反之則否;由此推估,闌尾在物種的免疫系統中扮演重要角色,因為淋巴組織可以刺激腸道益菌成長。不僅如此,當人類腸道因為服用抗生素或食物中毒而遭清空時,闌尾可以把腸道好菌集中起來,重新讓好菌填滿腸道。

這項研究,雖然還無法明確為闌尾定論,但確實可提供不同的思考觀點。儘管目前無法證明人類切除闌尾有任何不良影響,但研究人員指出,或許是因為盲腸和人體的免疫細胞組織發揮補償作用,使闌尾切除後的損失不易察覺。