陳庭詩的壓克力畫作(著錄於《陳庭詩八十回顧展》第127頁)。圖/黃議震

陳庭詩的壓克力畫作(著錄於《陳庭詩八十回顧展》第127頁)。圖/黃議震

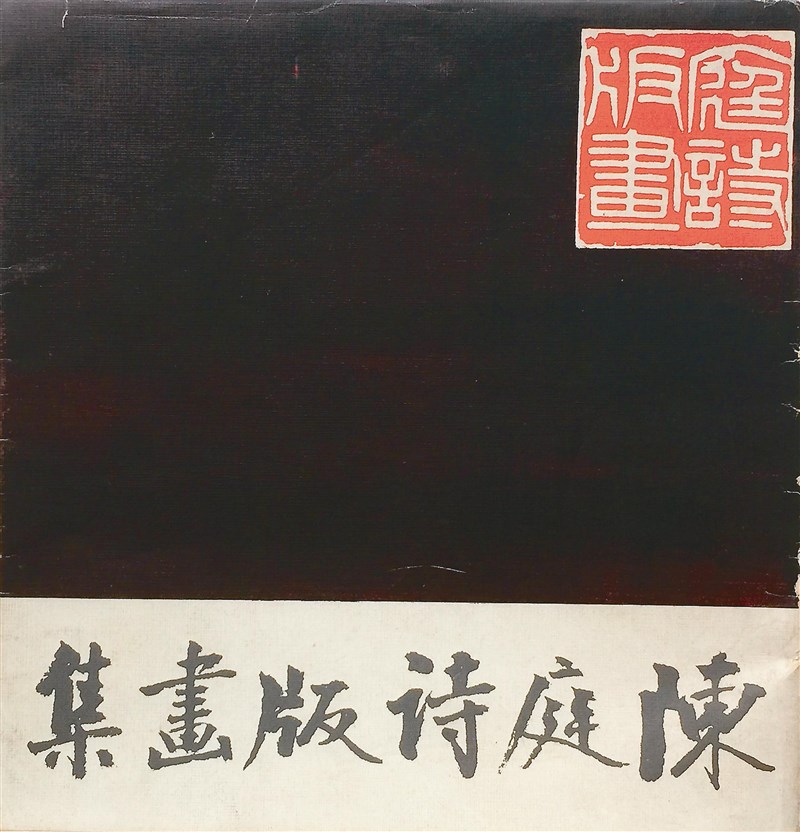

民國56年出版的《陳庭詩版畫集》。

圖/黃議震

民國56年出版的《陳庭詩版畫集》。

圖/黃議震

文/黃議震

二○○○年,陳庭詩在新竹舉辦個展,展出鐵雕、版畫、壓克力畫,展名訂為「最美的發聲」。

此展之前的幾年,台灣省立美術館(現為國立台灣美術館)曾為陳庭詩舉辦盛大的「陳庭詩八十回顧展」,劉國松還以篇名〈十項全能陳庭詩〉為題,為多年好友助陣。

文中劉國松回憶起與陳庭詩是如何從相識到相知:「那時我剛由師大畢業不久,他也只三十出頭,大家都不滿於畫壇保守的惡習和藝術界沉悶的氣氛,我和幾位同學就成立『五月畫會』,他與李錫奇、江漢東等組織了『現代版畫會』,並與『東方畫會』諸子們,一起鼓吹現代藝術,掀起了台灣的現代繪畫運動……」(註❶)

接著寫道:「六十年初,我們由五十年代的全盤西化,反省到本土民族意識的重要,於是提出了:『創造一種既現代又中國的作品來!』……由於我們有同一的信念和共同的目標,隨後,陳庭詩又加入『五月畫會』,從此我們在一起的機會就更多了,終於成了莫逆之交。」(同註❶)

陳庭詩的藝術創作,可朔及民國二十八年在福州時期,任《大眾畫刊》編輯之際,便以木刻版畫形式創作插圖,之後轉任贛州中華正氣出版社藝術編輯,以「耳氏」署名改以寫實風格創作,大量在刊物上發表。

民國三十四年,《和平日報》台中分社籌備創刊,陳庭詩應聘擔任美術編輯,年底渡海來台,隔年日報開辦後,其將主編的〈新世紀副刊〉、〈每週畫刊〉辦得有聲有色,不料民國三十六年的二二八事件,《和平日報》因故而遭查封,陳庭詩只好返回福州躲避風頭。

至民國三十七年,「台灣省舉辦博覽會,陳氏應邀至台繪製劉銘傳建築台灣鐵路圖(此作現藏國立台灣博物館)」(同註❶),陳庭詩因此而再次離鄉來台。

日後,陳庭詩隨著周遭的友人,群起參與風起雲湧的台灣現代繪畫運動,旺盛的創作靈感,促使陳庭詩斷然地於民國四十七年辭去工作,專心創作。

在版畫的創作上,陳庭詩發現了台灣特有的甘蔗板質地有別於一般木刻版畫所用的木板,這種由甘蔗楂莖所製的建築用軟板,表面粗糙,陳庭詩將它用於版畫上,完成其風格獨特且強而有力的抽象版畫。

民國六十五年,陳庭詩赴美逗留了一年多,期間他到各地參觀美術館,而更擴大眼界,「返台之後,慢慢的減少版畫的製作,而轉向水墨畫及彩墨畫方面,還用了國外的壓克力,來進行他的新作,在這方面,他似乎覺得在黑白與塊狀的表現上,他已達到了他盡情發揮的地步,而需要用新的方法來表現他的情感了。」(註❷)

尤其在壓克力的創作上,陳庭詩將其在版畫上與眾不同的塊狀構圖延伸到壓克力中,並且讓塊面與塊面彼此交疊、穿插,創造出屬於陳庭詩的全新繪畫時空感。

二○○○年,從事藝術創作近一甲子的陳庭詩已高齡八十七歲,早已展覽無數,曾因幼年受傷而終身失聰的他,以「最美的發聲」為題開展,展場中一併展出周夢蝶、羅門、向明三位詩壇好友的詩作,以新詩為共同的摯友發出「最美的發聲」。

展出期間,陳庭詩與友人筆談時寫下:「我身體殘缺、與世隔閡,說不幸,也是僥倖。想的、做的,符合理念,不附隨流俗……」,或許也因如此,陳庭詩才得以不受外界干擾地創作出大音希聲之作。

註解:

❶出自吳振岳策畫編輯《陳庭詩八十回顧展》,台灣省立美術館,民國八十二年十二月二十五日出版,第七、一三八頁。

❷出自許政雄主編《陳庭詩美術作品續編》,李鑄晉〈寂靜而神秘的世界–記陳庭詩的藝術〉,台中市立文化中心,民國八十年九月出版,第八頁。