中國盛唐時期極其富庶,與清朝是少數被冠上「盛」字的朝代。無論是軍力和版圖的擴張,以及人文藝術等,都在人類文明發展史上留下輝煌紀錄。至於宗教方面的發展,也為後世奠定基礎,唐朝不僅容納外來宗教,佛教更快速提升其影響力,儘管當時的政治地位不及道教,但寺院的規模與信徒人數卻已超過後者。

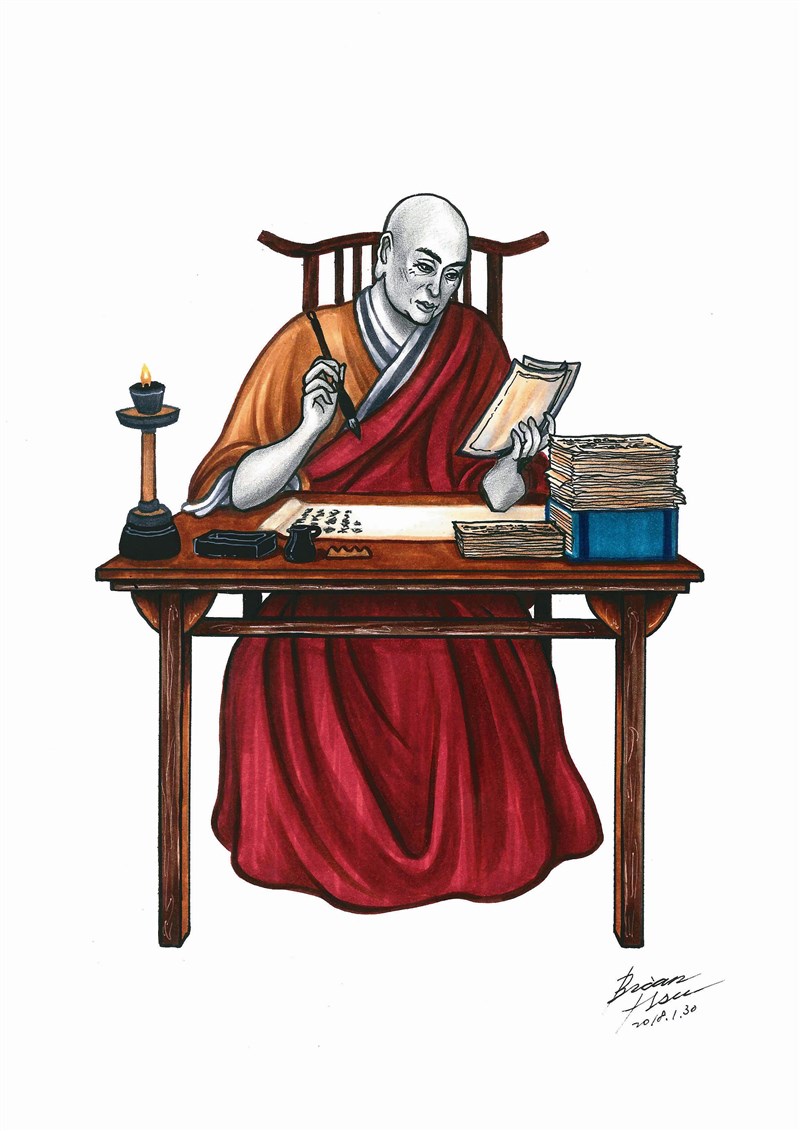

圖/徐丹寒

中國盛唐時期極其富庶,與清朝是少數被冠上「盛」字的朝代。無論是軍力和版圖的擴張,以及人文藝術等,都在人類文明發展史上留下輝煌紀錄。至於宗教方面的發展,也為後世奠定基礎,唐朝不僅容納外來宗教,佛教更快速提升其影響力,儘管當時的政治地位不及道教,但寺院的規模與信徒人數卻已超過後者。

圖/徐丹寒

文/徐丹寒

中國盛唐時期極其富庶,與清朝是少數被冠上「盛」字的朝代。無論是軍力和版圖的擴張,以及人文藝術等,都在人類文明發展史上留下輝煌紀錄。至於宗教方面的發展,也為後世奠定基礎,唐朝不僅容納外來宗教,佛教更快速提升其影響力,儘管當時的政治地位不及道教,但寺院的規模與信徒人數卻已超過後者。

話說玄奘大師欲赴印度求法,但遲遲未能得到朝廷發放之過所(即通行許可),他是在貞觀三年,冒險私自離開長安的。他一路循著絲綢之路的方向,跨越西部地區,朝南方的天竺邁進。玄奘大師歷經險惡,最終不僅成功取得佛經典籍,同時結交各地賢哲,花費十多年時間才輾轉回到長安。過去僧侶在西行取經路上失蹤之案例不計其數,玄奘大師的取經之旅絕非常人得以達成。這也是玄奘大師受到世人稱頌之處。

玄奘大師帶著大批佛教經典回到長安前,唐太宗已聞知大師巨大的成就,立刻改變態度,隆重歡迎大師的歸國。起初,玄奘大師希望能在嵩山少林寺翻譯其帶回來的經文,但未被唐太宗批准,遂留在長安弘福寺進行。

需要翻譯的佛經共有六百多部,絕非一人能辦到。貞觀十九年,梁國公房玄齡徵招全國精通梵文、佛法的高僧,一同協助玄奘大師譯經,經過嚴格篩選後,玄奘大師擁有陣容強大的翻譯團隊。翻譯經文乃佛教盛事,不能馬虎,因此光是譯經的工作流程就分成十個階段,以確保文字內容的精準性和正確性,缺一不可,過程極其講究!

此外,玄奘大師自有一套翻譯準則,他提出「五不翻」,認為有五種情況應保留經典原音(音譯),不須意譯,這五種分別為:祕密咒語、含多義之詞、本地無之詞、順古之詞,以及為啟信敬重之詞。為能保障工作場地之安全性,唐太宗命李孝恭為監譯官,房玄齡為監護大使,全力護持翻譯工作。

玄奘大師對佛經翻譯要求極高,是佛教經典的極大貢獻者。後人稱玄奘大師譯經之前的歷代佛經翻譯為「舊譯」,從玄奘大師開始的翻譯則為「新譯」,是為中國佛經翻譯史的一大分水嶺。

(本系列專欄結束)