木葉天目所用大多為桑葉或楓葉,且多半為單葉居中或稍側點綴……由於「世上沒有兩片相同的葉子」,木葉天目也絕不會有相同的兩盞出現,因此古來就有「木葉無雙」的說法。 圖/吳德亮

木葉天目所用大多為桑葉或楓葉,且多半為單葉居中或稍側點綴……由於「世上沒有兩片相同的葉子」,木葉天目也絕不會有相同的兩盞出現,因此古來就有「木葉無雙」的說法。 圖/吳德亮

文/吳德亮

木葉天目所用大多為桑葉或楓葉,且多半為單葉居中或稍側點綴……由於「世上沒有兩片相同的葉子」,木葉天目也絕不會有相同的兩盞出現,因此古來就有「木葉無雙」的說法。

「一片葉子的飄落,如果化入土壤就只是養分,但投入窯火與陶釉結合,卻能化為不朽,流傳千秋萬世」。基於這樣的信念,「吉州窯」的木葉天目才能傳承千年,持續不輟地焠煉出永恆的光芒璀璨吧?

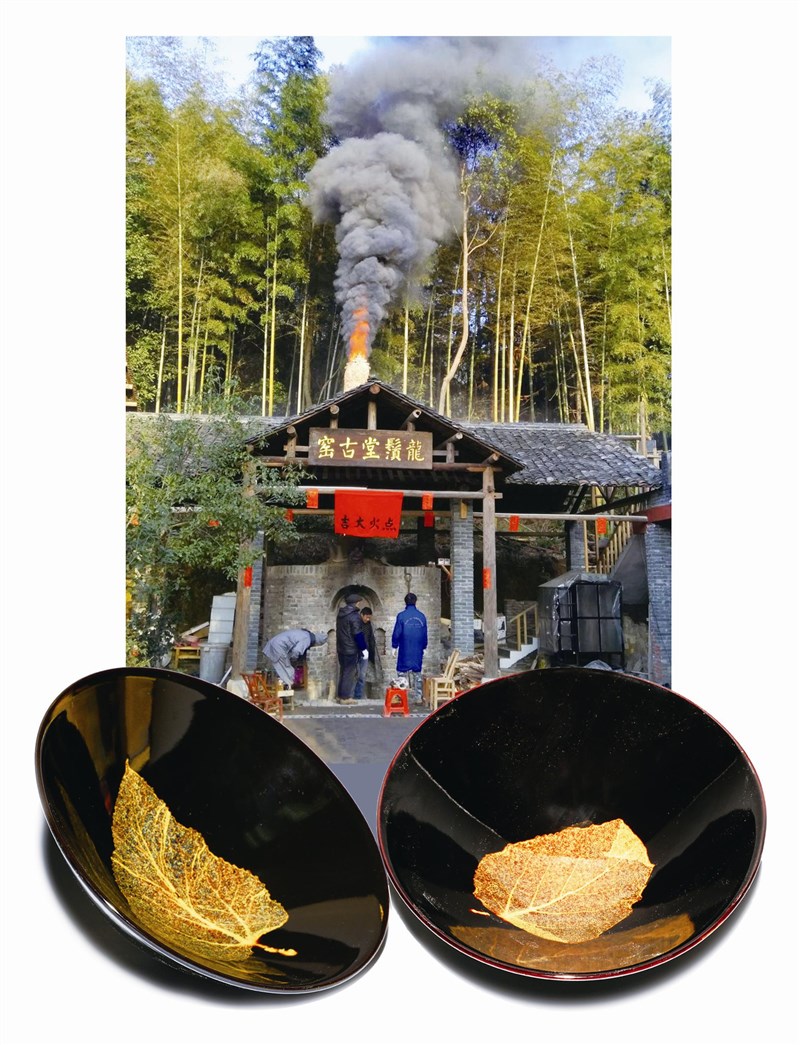

也正因為這樣的信念,多年來精研天目釉色的陶藝名家好友曾冠錄,才會不辭辛苦多次前往吉安,進入吉州窯陶瓷研究所及不同廠家埋首創作,共同切磋茶盞的燒製技術。並在今年正月開春,受「資國禪寺」當今住持妙心法師之邀,前往「龍鬚堂古窯」,在天寒地凍的零下氣溫下,除了吃齋,還需嚴守寺方「過午不食」的戒律,與寺僧共同燒製了木葉天目茶盞。儘管他自嘲說「飢寒交迫十來天讓自己減重三公斤」,卻滿心歡喜地帶回許多令人驚豔的作品。

話說江西省吉安縣永和鎮,向以唐宋時期稱為吉州的「吉州窯」聞名於世,窯創燒於晚唐,發展於北宋,而極盛於南宋,至元代後才逐漸衰落。

吉州窯又稱永和窯,古時釉色有青釉、白釉、青白釉、黑釉、綠釉、醬釉等多種,大多為瓷胎,原料為當地的高嶺土。目前則以黑釉為主,特色為遇水立即變得色彩閃亮、釉面放光。其中尤以「木葉貼花瓷」最為著名,今天普遍以「木葉天目」稱之,就是在黑釉盞中嵌了一片樹葉,不僅譽為天目中的瑰寶,也是中國其他窯所沒有。而今日日本東京國家博物館珍藏的木葉天目盞就來自吉州窯,列為國寶級文物。

此外,吉安還以兩座千年古刹聞名,其一為始建於西元六百年(隋唐年間)的吉安縣龍鬚山「資國禪寺」;其二為西元七○五年,由禪宗六祖惠能大師囑弟子行思禪師於青原山創建的「淨居寺」。

資國禪寺之所以著名,不僅在唐朝大曆元年(七六六年),行思禪師的同門弟子法登禪師來此傳法,更在於寺內依山而建的千年古窯「龍鬚堂」,據說從吉州窯誕生之日始,便有了此窯。

龍鬚堂古窯的由來,源於中國南方禪宗寺廟廣為流行的「寺必有茶,禪必有茶,無僧不茶」,但喝茶需有茶器,因此當時的吉州窯與龍鬚堂就成了茶器或佛禪用品的燒製基地,尤其在「點茶法」與「鬥茶」盛行的宋代,「天目」釉系即占了四個舉世聞名的品項,即木葉天目、玳瑁天目、剪紙貼花、兔毫天目等。只是吉州窯以雙掛釉製作兔毫釉色,與北宋最負盛名、來自福建「建窯」的兔毫建盞並不相同。

曾冠錄說,與吉州窯一樣有著千年歷史的龍鬚堂古窯,其實早已荒廢多年,多年前經妙心法師於寺廟整地修建時發現,並於去年八月修復完成,在一場隆重肅穆的點火儀式後,沉睡已久的古窯才正式恢復燒造。

曾冠錄說,龍鬚堂的柴窯可以縱向與橫向各放三排大匣缽,每一摞可以放十個匣缽,總共可以排到四、五百盞。窯屬景德鎮的傳統饅頭窯,窯內有四個煙道口,滿窯之後窯門以斷熱磚封口塗上黏土。初期燒窯以廢棄雜木為主,攻火時再改以松木做為燃料,取其富有油脂、耐燃及火焰長的特點。每窯約燒十六小時,達高溫後再用四小時緩降保溫,最後再自然降溫。

燈光下細看曾冠錄創作的木葉天目,有「點茶」即抹茶道用的大茶盞,也有稍小的品茶杯,笠狀或碗狀型態各異,但都黝黑得油光閃亮,在燈光下閃爍深邃黑渾,不斷反射窗外的閃電,讓木葉的脈絡纖毫顯得更加清晰生動;無怪乎曾有學者以「賊亮」稱之,令人莞爾。

茶盞中莖脈清晰可見的桑葉,就像風吹落盞中那樣鮮活自然。他坦承自己早年曾採日本陶藝家行之有年的技法燒製木葉盞,也曾嘗試將木葉腐蝕留下葉脈,沾上白釉乳濁放入黑釉盞底部再投窯,但最終都以失敗收場。直至前往吉州窯才發現,自古以來木葉盞僅需單純地在黑釉胎放上天然樹葉,高溫燒造後就能完整保留葉片原貌,讓他不得不佩服古代吉安陶人的智慧。

曾冠錄說,木葉天目所用大多為桑葉或楓葉,且多半為單葉居中或稍側點綴,也有雙葉或多葉堆疊,甚至還有直接選取殘葉燒成。由於「世上沒有兩片相同的葉子」,木葉天目也絕不會有相同的兩盞出現,因此古來就有「木葉無雙」的說法。

迫不及待取來他的木葉天目,金色木葉在茶盞中呈現不平凡的「甩尾」狀,更添趣味與靈動。我直接撮一把採自雲南昔歸的大葉散茶置入,以沸水沖開後,但見盞底的木葉彷彿瞬間被喚醒,隨著茶葉的婆娑舒展起舞,古茶樹的山靈之氣與花香更為明顯。

而活生生的樹葉經千百度以上高溫燒造,還能保持原始的色澤脈絡與完整型態,將自己短暫的生命在烈火中化為永恆,令人嘖嘖稱奇。

走過千百年悠悠歲月的資國禪寺,由於妙心法師的堅持,而能在龍鬚堂古窯熊熊烈焰中,重現宋代天目的璀璨。更因為陶藝名家曾冠錄的積極投入,渾然天成的木葉天目茶盞能一一呈現眼前,讓我更加珍惜這樣不平凡的機緣。