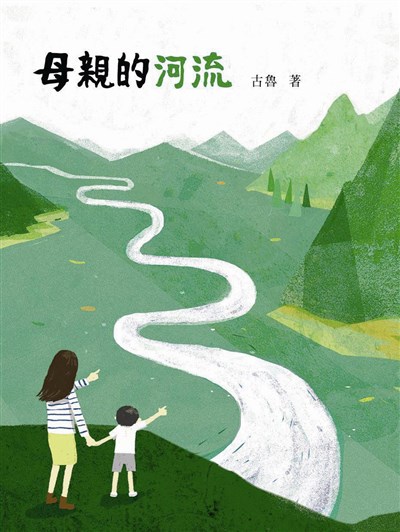

《母親的河流》

作者:古魯

出版社:聯經

《母親的河流》

作者:古魯

出版社:聯經

《母親的河流》

作者:古魯

出版社:聯經

繪圖/吳孟寰

《母親的河流》

作者:古魯

出版社:聯經

繪圖/吳孟寰

文/朱玉昌(元智大學中國語文學系兼任助理教授)

常聽作家朋友說,看見美的事物之後,對美的東西展開想像,就可以構成詩人的條件。這也讓我想起諾貝爾文學獎得主艾略特(Thomas Stearns Eliot)曾在他的理論中分析道:「詩人變得愈來愈具涵容性、暗示性和間接性,以便可以強使,必要時,可以打亂,使語言以適合自己的意思。」有了這兩項創作指南,我們似乎看到愈來愈多人開始用自己的方式寫詩,而且絲毫不去理會看詩的人究竟懂不懂詩的含意,就這樣,現代新詩似乎距離讀者愈來愈遙遠。

如果,這個規則確立,那麼,在網路發達的年代,幾乎人人可以寫詩,即使詩作滿天飛舞,或者,自封為詩人,卻仍要感嘆得不到尊為詩人的禮遇,這是為什麼?或許,該回歸詩體的本身,因為,看見美的事物即展開想像,只是一道低門檻;若再誤用自己隨興的語彙寫詩,那無異於拿起雞毛當令箭。網路上大量俗不可耐的「薛蟠體」湧現就不值得大驚小怪,在這種自我感覺良好的喃喃之作充斥下,令人不免啼笑詩人真的這麼好當嗎?

我們都知道,讀余光中的詩是一種享受,該具備的條件一樣都不少,有故事,有畫面;有文采,有感動,最重要的是,無論涉及哪個面向的詩作,他筆下若有強使的涵容性、暗示性和間接性也都是人人皆能讀懂,而且讀到詩人的心坎裡,所以詩好,某種程度是可遇而不可求的。

讀古魯的詩,就是有文人雅致的味道,在他篇篇串起龐大「母親」史詩般的詩話中,思念筆觸直達人心,婉約的敘事猶如剎那間場景,感覺黏蜷在娘親身旁凝聚時光成永恆。對於描物,一顆顆文字在真情流露下,純真而纏綿;簡潔樸實裡,彷彿陶醉在忘塵的細膩委婉。論及寫景,在營造夢幻般的氛圍時,又帶著浪漫式的華麗風格。最耐人尋味的,莫過他能把自身專業領域那分硬梆梆的工作,書寫得那麼平淡有力,律動而溫柔,這種寓意節奏活脫脫又似意象性的詩歌。若願意放下雜念,順著文字擺動,不懂也懂,這就是古魯的詩。

不知從什麼時候開始,我們都被制約,習慣會歸類,寫詩的人,心思是綿密的,也習以為常手無縛雞之力的書生最適這般,也許,古魯文字所散發出的魅力恰恰如此,但是不巧,他在詩壇裡,只是位名不見經傳,且小得不能再小的無聞詩人,所以,誰會在意?詩寫得再好,可能注定被埋沒在一堆詩海的命運。

笑看人類文明進展的價值觀,經過數千年洗禮,依舊擺脫不掉人脈與權利結構,誰握權力大,王道自歸靠。擁有這些,虛名非難事。這點古魯倒是看得透,他務農世家,工科背景出身,對於研發步驟,精細得不容差錯,憑藉著專業技術,一步一台階,早已升任台灣少數國際知名頂尖企業的CEO,但他行事低調,只願作顆螺絲釘,他說,幾年之後退下來,不過是鄉野一介農夫,回歸自然,赤足走在田埂上,才是他無愧此生的真正願望。