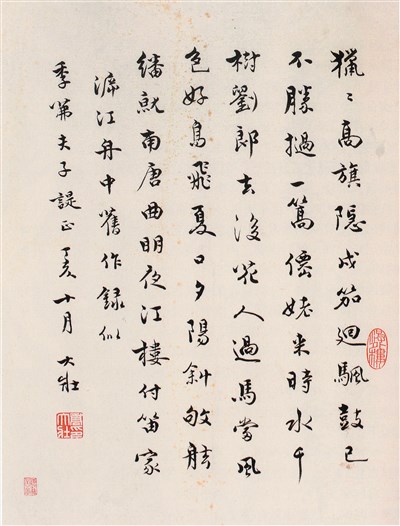

喬大壯贈業師許壽裳書作。圖/黃議震

喬大壯贈業師許壽裳書作。圖/黃議震

喬大壯的名著《波外樂章》書影。圖/黃議震

喬大壯的名著《波外樂章》書影。圖/黃議震

文與圖/黃議震

民國十三年五月,魯迅結束了暫居北京磚塔胡同的歲月,遷入親自設計改建的阜成門內西三條二十一號,剛搬家不久的魯迅,在同年九月八日的日記裡記有:「自集〈離騷〉句為聯,托喬大壯寫之。」這一年,三十三歲的喬大壯為魯迅揮就「望崦嵫而勿迫,恐鵜鴂之先鳴」,魯迅將此聯懸於書房自勵,晨夕相對。

魯迅與喬大壯的師友情誼是多重的。一則是魯迅是愛才的,一則是喬大壯在京師大學堂(北京大學前身)讀書時的業師許壽裳是魯迅的摯友,再以魯迅、喬大壯兩人在民國初年時同為供職教育部朋僚。但能讓識人挑剔的魯迅為自集的聯句點名書聯是不易的,可見喬大壯受魯迅之器重非同一般。

因此魯迅在日記裡,自民國三年至民國十三年的十一年間,屢屢提及喬大壯,也就順理成章了。而喬大壯在民國十六年遠赴南昌任周恩來祕書,雖說是經畢業於黃埔軍校的連襟推介,但這與魯迅的賞識而使喬大壯聲名遠播,不無關係。

民國二十四年,徐悲鴻延聘喬大壯任南京中央大學藝術系教授,講授篆刻。兩年後抗日戰起,時任職國民政府實業部的喬大壯,隨國府西遷重慶,而任職軍政部的曾紹杰亦隨軍轉赴陪都,兩人結鄰而識(註❶),自此自學篆刻的曾紹杰得良師親炙,其後喬大壯疏散下鄉,曾紹杰以魚雁往返論印請益,印藝更臻可觀。

民國三十五年六月二十五日,喬大壯的業師許壽裳應台灣省行政長官陳儀邀請抵台,七月十日被任為台灣省編譯館館長。而陳儀、許壽裳與魯迅是有舊誼的,三人於一九○二年同年赴日,皆青春年少,同為東京日本語班的同學,又同為浙江紹興人,鄉誼且同窗,關係自非一般。

民國三十六年五月十一日陳儀因二二八事件被撤職返回南京,五月十六日編譯館遭裁撤,許壽裳隨即轉任台灣大學任首任中文系主任。

轉至台大中文系不久的許壽裳,便聘門生喬大壯來台任教,此時的喬大壯因事已離開任教的中央大學。於民國三十六年八月,喬大壯「由兒子護送,船到基隆,學校有人將他們接到台北廈門街招待所。時過中午,父子兩人,又乏又餓,便出門打算午餐,以為像在內地一樣,隨處可以找到小吃館……沒想到來到台北,竟有置身異域之感。」(註❷)

來台後的喬大壯,對國共時事的悲觀、憂憤,而陷於徬徨苦悶,難以自拔。隔年,民國三十七年二月十八日其業師許壽裳被戕,讓喬大壯心理處於被迫害的恐懼中。迨至三月,心裡稍稍平靜的喬大壯接任了台大中文系主任,因而搬到溫州街的宿舍,而與臺靜農的「歇腳盦」衡宇相望,稍解不安。

不久,許多故舊,在一片躁動中相繼離台,更讓隻身在台的喬大壯更加鬱結。

五月間,喬大壯忽起返回上海的念頭,臺靜農亦覺其返滬與兒女聚首,或許能拔除其於此間的無邊空虛,而贊成喬大壯返滬探親。

六月六日早已抵滬的喬大壯致函予臺靜農:「到了上海已經十日,住處僻左,宜於攝養,學期試題,已交彭君帶回……」後又來信有「徒緣衰廢,未克有終,慙疚之私,殆難言喻。」(同註❷)之句,便透露些許言外之意。

七月二日喬大壯自蘇州寄一詩作與其弟子蔣維崧,詩云:

「白劉往往敵曹劉,鄴下江東各獻酬。為此題詩真絕命,瀟瀟暮雨在蘇州。」之後,這位被唐圭璋譽之為「一代詞壇飛將」的喬大壯,被人發現自沉於蘇州平門梅村橋下。(註❸)

註解:

❶出自陳宏勉編著《二十世紀台灣書印典範——曾紹杰》之〈曾紹杰先生年表〉,台北市文獻委員會,民國一○○年。

❷出自臺靜農著《龍坡雜文》之〈記波外翁〉一文,洪範書店出版,一九八八年。

❸出自《喬大壯印集》,上海書畫出版社,一九九五年。