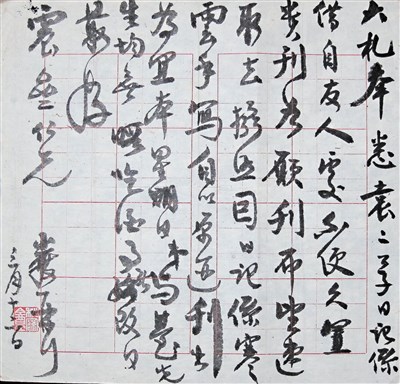

莊嚴先生致文雷信札。圖/黃議震

莊嚴先生致文雷信札。圖/黃議震

文與圖/黃議震

民國六十二年,歲在癸丑,距晉穆帝時的王羲之在永和九年、西元三五三年時寫下的〈蘭亭集序〉,整整過了一千六百二十年,剛好二十七個甲子。

這一年七十五歲高齡的莊嚴,早已自故宮博物院副院長任上退休,在更早的七年多之前,莊嚴隨著故宮博物院在台北新館啟用,離開了暫居十六年的霧峰北溝,定居士林外雙溪。

移家台北不久的莊嚴,於偶然間覓得新建的故宮博物院右側山腰,「留有前人脩稧的遺跡,一渠小小的流水,彎彎曲曲,清澈見底,夾岸茂竹脩林,濃蔭蔽日。最妙的是水邊石上,早已有人大書深刻『流觴』二字。既有這樣適當的地域,更逢一生難再的癸丑,如不脩稧,辜負良辰,何等可惜。」(註),於是在「癸丑」這一年、民國六十二年,四月五日,舊曆三月三日,邀請諸友於斯舉行「脩稧」。

在這一場民國第二癸丑的脩稧雅集,凡應邀者皆收到柬帖一封,請柬箋上有莊嚴親書自作古詩一首:

「永和癸丑,二十七秋,群賢畢至,天人合柔。

慨念今昔,曲水東流,不易其樂,栖遲一丘。」預告了三月三的賓主將「列坐曲水醉流觴」,飲酒賦詩於新郊。

而位於山腰間的流觴雅集之地,莊嚴「按照北平舊有的名稱,錫以嘉名曰『流水音』,以示此間人物皆來自北平」。(同註)所邀請的賓客,莊嚴考慮再三,最終限定四十二人以符王羲之癸丑蘭亭雅集賓主之數,而及門諸子與協同注酒、洗觴、佈餚饌及知賓人等,總計不下六七十位。

當日,賓客臨流席地而坐,手執竹製「如意」一柄,鈎取泛泛於渠水的酒斗,自以行酒,飲者適量自取,罄後還杯水上,藉水傳杯,興會淋漓。

與會賓主藉斗中之酒一飲入喉,熨燙滿腔肺腑,彷彿已不再是臨流於台島或故都的「流水音」了,而與千年之前的那場癸丑會稽蘭亭集會同臨流觴曲水,列坐其次。

隨著水上漂流的酒斗,東晉士人的一觴一詠、暢敘幽情,或間輕巧地舉起羽觴,袍袖被風拂動的神韻,都與之異代與共了。

〈蘭亭集序〉裡的「故列敘時人,錄其所述,雖世殊事異,所以興懷,其致一也。後之攬者,亦將有感於斯文。」其「列敘時人」中有王羲之與兒子王凝之等及孫統、李充、謝安、支遁、王蘊、許詢、郗曇……「少長群賢」共四十二人。

而「士林流水音脩稧」列敘時人有莊嚴、臺靜農、孔德成、劉延濤、王壯為、曾紹杰、金勤伯、夏承楹、張佛千、江兆申、傅申……「堂客」有林海音、黃肇珩、張明隨等六位,賓主共四十二人,映照永和九年江左暮春之初的明媚風光。

註:出自莊嚴〈民國第二癸丑──士林流水音脩稧紀事〉一文。