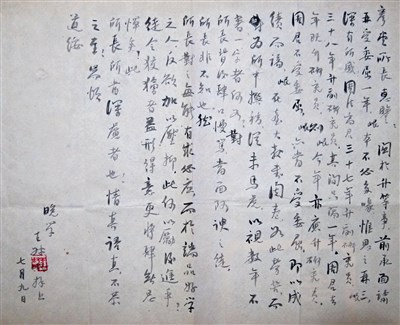

王叔岷手札

圖/黃議震

王叔岷手札

圖/黃議震

文與圖/黃議震

民國三十七年秋,徐蚌會戰不利,時在南京的國立故宮博物院、國立中央博物院、國立中央圖書館、中央研究院史語所,集議共同將文物啟運台灣。其後又加入外交部部分重要檔案、國立北平圖書館存南京之部分圖書亦加入疏遷,分三批由南京運出。

王叔岷與董同龢、周法高,負責押送中研院史語所第二批文物,搭乘招商局之海滬輪,民國三十八年一月四、五日將史語所九百三十四箱文物裝運上船(註❶),同故宮博物院、中央圖書館人員及撤台文物同船遷台,六日啟航,九日抵達基隆。

民國三十八年,傅斯年先生出任國立台灣大學校長,聘任王叔岷於中文系任教。素來以擇人甚嚴的傅先生,對王叔岷的厚愛是眾所皆知的事,並愛其有史才、有史識、悟性好的「才性」,著意培養。

王叔岷與傅先生的師生之緣,是源於民國二十九年,王叔岷考入北京大學文科研究所開始。當時因抗戰大西遷,中央研究院歷史語言研究所遷至四川李莊之栗峰,而北京大學文科研究所附入中研院歷史語言研究所,因此王叔岷有幸親炙時任所長的傅斯年先生。

王叔岷的憶舊裡談到第一次見到傅斯年先生的過往:「傅先生問我:『你將研究何書?』答云:『《莊子》。』傅先生笑笑,就背誦「齊物論」最後〈昔者莊周夢為蝴蝶〉章,一副怡然自得的樣子。傅先生忽又嚴肅地說:『研究《莊子》當從校勘訓詁入手,才切實。』怎麼研究空靈超脫的《莊子》,要從校勘訓詁入手?我懷疑:有這個必要嗎?傅先生繼續翻我寫的詩,又說『要把才子氣洗乾淨,三年之內不許發表文章。』我當時很不自在,又無可奈何,既然來到研究所,只得決心下苦功,從基礎功夫研究《莊子》」。

在傅先生的指點治學門徑之下,王叔岷遂自校勘、訓詁痛下功夫,並從《莊子》入手,廣輯諸家版本互證互校,孜孜以求,漸入學術之門。民國三十二年獲碩士學位後,以傅師意,而留所任助理研究員,隔年完成二十餘萬言的《莊子校釋》,為其日後成為先秦諸子學、「校讎學」大家,奠定學術基礎。民國三十五年於徐復觀先生創辦之《學原》學報發表〈莊子通論〉,在學界中聲名鵲起,這一年王叔岷隨史語所復員南京。

民國三十八年,來台就任台灣大學校長的傅斯年先生,與押運中研院史語所文物撤台的王叔岷共事於台大,師生再續未了前緣,重逢不到兩年,三十九年十二月二十日,傅斯年在台北市南海路台灣省議會答覆教育行政質詢時過度激動,突發腦溢血,當晚離世。

幾年之後,曾在台大教授《莊子》、開課時擠滿人潮、轟動杏壇的才子王叔岷,離開了這個傷心地,往赴海外執教。民國七十年九月,王叔岷回台大中文研究所任教,寓居中央研究院蔡元培館,研究室位於傅斯年圖書館樓上,「每天到傅斯年圖書館總會在銅雕像前向傅先生行禮,精神日日與他恩師常在。」(註❷)

註❶:出自〈中央研究院史初稿〉之「遷台時期」,中央研究院總辦事處編印,民國七十七年。

註❷:出自林耀椿民國九十八年三月二十四日發表於《中國時報》的〈懷念王叔岷先生〉一文。