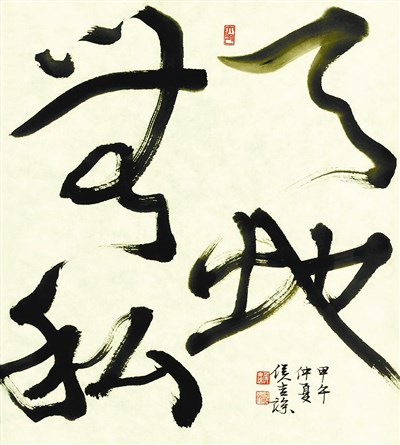

墨色繁華

圖/侯吉諒

墨色繁華

圖/侯吉諒

文與圖/侯吉諒

書法在運筆的過程中,流動著諸多書寫者心靈的感應,輕柔的筆觸可以像春天的微風,纖細的毫毛細雨般溼潤著紙張,敏感多情得彷彿一根琴弦最輕微的震動;而沉著痛快的文句需要爆發的筆法,如高山墜石、如雷霆乍響,書寫之際可以聽見毛筆在紙張上寫字的聲音……書法作為一種視覺的藝術,其神妙的美感除了千變萬化的字形,更在天機莫測的力道呈現。

力道並非壓力

我喜歡用現代的知識、觀念去解釋書法,讓書法不再只是一些華麗辭藻的形容,或是玄之又玄的神祕說法,可以讓現代人更容易接近、欣賞書法。

然而書法中有些很重要的觀念、技術,似乎無法用任何現代西方科學術語可以解釋,因為書法是文化的產物,文化是我們這個民族特有的觀念與價值,其中所使用的專有名詞,我們可能在日常生活中都非常熟悉,但要用現代觀念理解、說明,卻非常困難。

例如,寫書法的「力道」,就無法用現代西方科學的壓力、動力、動能等等觀念解釋,因為書法的力道如同武術一樣,除了可以測量的壓力、動力大小之外,還有一種力量的使用方式是很難用文字表達說明的,那就是「內勁」──一種並不外發於表面的力量。

已經完成的書法,筆畫特色、字體結構最容易欣賞,但並不表示看到這樣的字跡就可以完全理解書法的精采之處。

筆畫特色、字體結構如果沒有經過分析,一般也只能看到靜態架構下的美感,書法最難說明和理解的,即是力道與節奏。

寫字的時候,要同時掌控下壓、上提與運行的力道,這三種力道同時在筆毫中作用於紙上,而形成書法,下壓力量的大小,決定了筆畫的粗細,然而筆畫精細卻不等於力道的強弱。許多書法的筆畫細若游絲,但力道卻強如鋼線,有的筆畫可能粗壯,但其力道,卻可能軟弱如綿。

壓力可以用數學公式P=W/S(壓力=重量/面積)表示,單位面積上的重量愈大,壓力就愈大。但書法的力道無法這樣理解。

書法如太極

數學公式中的壓力是靜態的,書法的力道是運動力學的展現,而且書法的力道也並非單純的運動力學,其中還有「內勁」的運用很難說明。

書法如太極,力道的運用是內勁的流動、積蓄、爆發,以及瞬間的回收,那種力道如天地循環,源源不絕,不斷反復,如四季的輪替。

千字文上說:「寒來暑往、秋收冬藏。」天地的運轉自有節奏,雖然生活在都市之中,但二十四節氣的變化依舊清楚而明顯,生活中影響書畫創作最大的,就是這種天地的季節天氣變化。而影響書法之美最大的元素,除了筆畫、特色、字體結構,就是節奏了。書法的節奏,不只是寫字的快慢,更關係著風格與書品。

常人總說人品即書品,但一個人內在的心性,如何透過書法表現出來?讀字的人又是如何判斷?其中消息非常微妙,也非常、非常不容易。

節奏與書品

我們常說的「北宋四家」是蘇東坡、黃山谷、米芾、蔡襄,其中的蔡襄,據說原本是蔡京的位置,是因為後人不恥蔡京的人品,所以才以蔡襄取代。有這樣的故事,至少說明蔡京的書法不一般,事實上也是,在台北故宮仍然保留著幾件蔡京的尺牘,猛然一看,筆法老練、成熟,甚至有幾分類似蘇東坡。

蔡京是宋徽宗時代的宰相,學問能力都高人一等,據說宋徽宗還未當皇帝之前,偶然看到蔡京的字,花了二萬緡買了蔡京的一件作品,蔡京當時還是個不知名的窮秀才,可見蔡京的書法非比尋常。

蔡京的書法用筆純熟、奔放,有不可一世的感覺,這樣的感覺我們可以看得出來,但卻不容易說明,而蔡京和蘇東坡一比,蘇東坡的字則更有幾分瀟灑,這種感覺也可以看得出來,但更難說明。

這其中的原因就在書法的力道不容易解釋,由力道不同所表現出來的風格,更不容易解釋。任何高明的書法家寫字一定都是有力道的,也必然有一定的節奏,但為什麼趙孟頫的書法節奏就是有一種貴氣,但同樣是書法大師,為什麼文徵明就顯得平凡一些呢?

所謂的節奏就是力道的輕重、速度的緩急。同樣的筆法,在不同的節奏下,表情是完全不一樣的。一個簡單的橫畫,歐陽詢總是變化多端,從起筆到收筆,至少有七種方向力道的組合,顏真卿的橫畫則像他的人格、品性,總是磊磊落落,柳公權的橫畫則是規矩森嚴,總是寫得跟用尺規畫出來的,一模一樣,趙孟頫的橫畫從容華貴,像他神仙中人的優雅,而王羲之呢,他的橫畫總是隨著字形文義而變化,每一種寫法都完美無比。

具象的抽象之美

這種書法中筆畫的力道與節奏的組合,完全無法用生硬的西方科學術語傳達,也難怪古人要用危峰阻日、孤松一枝、幽深無際、龍拏虎踞,劍拔弩張等等形容詞來形容一個人的書法,因為書法的完成不只是一種形狀的存在,更是一種境界的展現。

書法是具象文字的抽象美感,文字結構是具象的造型,但到了書法家筆下,文字之美卻是抽象的。

韓愈說書法可以表現出「喜怒窘窮,憂悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、無聊、不平」只要「有動於心,必於草書焉發之」,這是因為古代的書法家們「觀於物,見山水崖谷,鳥獸蟲魚、草木之花實,日月列星,風雨水火,雷霆霹靂,歌舞戰鬥,天地事物之變,可喜可愕,一寓於書。」書法的筆畫、形狀,本來就必須從天地間的萬事萬物去尋找、體會那一筆一畫的美感,而後才能表達出人們複雜幽微的內心情緒。

春花的柔嫩與秋蕊的精實是不同的美感,同樣的一個字,在宋徽宗的瘦金體,是華麗到不可增減一分的風雅,而在蘇東坡卻是無可無不可,同樣是藝術家,宋徽宗有極為精準的手感,寫出來的瘦金體像電腦程式那樣準確,沒有驚人的天賦,不可能寫出那樣的風格,而蘇東坡則如金庸武俠小說中少林寺中的無名老僧,爐火純青的招式都化為掃地的一來一往,內斂無華,而雍容自在。

西方藝術中沒有和書法相對應的類別,現代科學也無法完全解釋中華文化的種種內涵,西方藝術的觀念、技法、價值很難解釋書法,就好像西方樂理解釋不了中國傳統音樂的韻味與腔調,要真正了解書法,還是得回歸中華文化的根本,才能得到圓滿的答案。