書法的美麗與哀愁 上

書法的美麗與哀愁 上

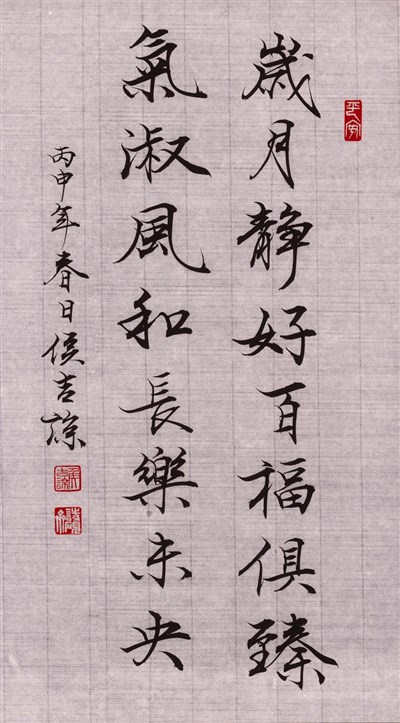

文與圖/侯吉諒

教室十多名學生寫字,雖然努力專心,常常受到兩旁女生的動靜分心,因為我總是碰到一邊寫字一邊掉眼淚的女生。

二○一六年開春,台灣的書籍市場冷清如料峭冬寒,財政部發票統計網站統計資料顯示,整體台灣的出版產值依然繼續下降,較五年前已經縮水百分之五十,剩下一百八十億左右。

然而在一片冷清的出版市場中,一種長期被忽視的書籍突然暢銷起來──寫字書。短短幾個月內,就有數十種教人怎麼寫字的書籍投入市場。這樣的現象,看在寫書法的人眼裡,真是有幾分美麗與哀愁。

美麗的是,在鍵盤輸入代替手寫的年代,寫字這件曾經被許多人認為已經不重要的「古老事情」,還是有很多人在乎的。

哀愁的是,在這麼多寫字書裡,講的都是硬筆。那些品類繁多、印刷精美的書法經典,似乎寂寞依舊。

當然這是可以理解的,自從沒有了八股考試,書法就已經不是讀書人必要學習的寫字技術了,字寫得再醜,也不會影響升學與考試,書法式微,少說也有幾十年了。

大概是清末民初,方便攜帶、使用的硬筆傳入之後,文人作家也都開始用硬筆寫字,並逐漸取代了毛筆。

大陸發生文革那十年,在台灣的國民黨發起文化復興運動,在完全沒有準備、師資嚴重不足的情形下,忽然開始了全面的書法教育,所有的學生都要寫書法,一時之間,大家都知道了顏真卿、柳公權,也都說得出來「心正則筆正」這樣的書法名言,也都似懂非懂、將疑未疑的每天把毛筆筆桿對著鼻子練字,對當時沒有字帖沒有適當老師的學生來說,書法的哀愁或許是比美麗多的吧?

有人從此痛恨書法,然而似乎也有很多人因此在心中種下了書法美麗的種子。到了一九八○年代,台灣經濟開始起飛,大學裡有了許多豐富的社團活動,其中必然有書法,而且還相當熱門,書法於是成為許多人的美麗夢想,一跨過這個門檻,才知道書法的世界,除了篆、隸、行、草、楷的姿態各有風情外,筆墨紙硯居然也形成了一道道深邃迷人的風景。

我開始學書法之前,先在中興大學的書法社混了幾個月。那時中興大學的社團辦公室集中在已經很老舊的舊女生宿舍區,四排矮小的泥牆灰瓦的平房圍成長方形,中間是有幾棵高大樹木的中庭,雜草蔓生落葉堆積,空氣中總是瀰漫著潮溼發霉的味道,社團辦公室老舊得像會隨時垮掉,在這樣的環境中寫書法,卻很有「古老」的感覺。

一九八○年代的台灣,尚未解嚴,但已經有不少禁書、音樂開始在學生之間流傳,尤其是梁祝小提琴協奏曲更是受到學生喜歡,當時我有事沒事就到文學院旁聽,總是聽到梁祝的旋律纏綿悱惻,徘徊在青春無限的學生身影之間,讓人不禁多了一些浪漫的想像,可惜我在文學院卻從來沒有遇見過想像中的美麗倩影,後來知道,那是外文系助教藍祖蔚在放音樂。中文系呢,中文系的學生喜歡的東西更古老一些,尤其是王淮教的老莊,風靡大台中,每次王淮老師上課,教室總是擠得滿滿的,遠從東海、逢甲來旁聽的人似乎比中興的學生還多。

書法社自然不乏中文系的學生,但當時風頭最健的,卻是環工系的林文昭和土木系的黃緯中,我當時加入的是興大青年社和原來的總編輯陳欽忠最熟,中文系好像只有他書法寫得最勤勞。

書法社那時流行的是魏碑,可能和書法社的指導老師是鹿港名家黃天素一派有關,但也有可能純粹是當時流行的就是魏碑、漢隸,許多書法名家的字都不是一般熟悉的楷書,更沒有顏真卿和柳公權。

大一下學期,學校舉辦新生書法比賽,我用水彩筆臨摹了金農的「漆書」,居然得了第一名,不是我寫得好,而應該是和那時流行的品味有關。

魏碑字體奇特樸拙,非常有味道,但寫起來要刻刻畫畫,隸書古樸蒼勁,用筆也和一般的楷書不同,我試了幾次,總覺得先把楷書寫好再說,多方打聽,於是到王建安老師那裡學書法。

王老師的學生很多,大部分都是台中師專的女生,常常一個教室十多名學生寫字,就我一個男生,感覺非常奇特,雖然努力專心寫字,常常受到兩旁女生的動靜分心,因為我總是碰到一邊寫字一邊掉眼淚的女生。這麼結合了美麗與哀愁的畫面,一個星期總是會碰到幾次,誰還能從頭到尾專心寫字?

王老師教書法按月分收費,比較奇特的是他不限制學生去學幾次,有空去,他就教,不另外收費,這麼好的事,我當然天天報到,所以一星期中會碰到幾次寫字掉眼淚的女生。

有什麼傷心的事嗎?剛剛開始的時候我總是好奇的這樣想,但不敢問,也不好意思問。經過很久,等到我自己也差點掉眼淚了,才終於知道答案。

王老師教書法很嚴格,一個字要寫到他老人家覺得可以了,才能換字,我一個星期下來大概可以寫十個字,一直覺得這種進度理所當然,其他的學生一星期去一次,差不多就只能換一到兩字。後來寫到「李」字,一直寫不好,老師當然不給換字,這一練,竟然是一個半月,一個月半每天四小時寫李字,寫到最後真的想要掉眼淚。(待續)