如果沒有佛性,人便不可能成佛、不能悟道。

圖/許朝益

如果沒有佛性,人便不可能成佛、不能悟道。

圖/許朝益

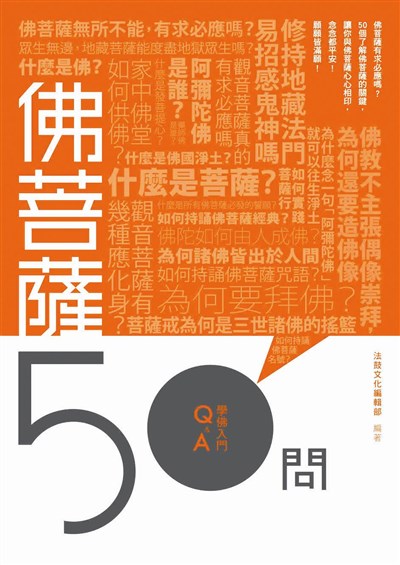

《佛菩薩50問》,法鼓文化出版

《佛菩薩50問》,法鼓文化出版

文/法鼓文化編輯部編著

佛教認為佛陀是已經覺悟的眾生,而眾生則是尚未覺悟的佛陀。佛不但說人人都有佛性,甚至說人人本來就是佛。每個人都具有成佛的可能性,只是因為被煩惱蒙蔽而變成眾生。如果沒有佛性,人便不可能成佛、不能悟道。因此,學佛要對佛法有信心,相信自己有佛性,有覺悟成佛的可能性。

諸佛菩薩教化的對象主要是人。在各部佛經裡,佛陀說法時,主要的請法與聽法者,是人間身的僧俗弟子,而修行佛法,也以在人間最適合。在六道中,天上的眾生太有福報,不易起精進心修行佛法,在畜生道、地獄道、餓鬼道的眾生,因處境痛苦難以修行佛法,唯有人世間是苦樂參半,能讓人懂得要離苦得樂,就要修學佛法。

一般動物只會照顧同類,不會擴及異類,甚而同類相殘互食。只有人類才能分辨善惡,為善者有慈憫心,除了關懷人類之外,還能愛護其他一切有生命之動物,此乃基於佛法所說眾生平等的觀點。雖然人類之中也有剛強難化的人,可是比起其他類別的眾生,又較容易理解佛法和修行佛法了。

菩薩行者有兩個條件:利人即利己,人成即佛成。菩薩初發心,未度自己先度人,這是大乘菩薩的精神。我們要努力為人而不為自己。例如,我們思考工作的意義,工作不只是為了養家糊口,而是能為大眾奉獻一己的服務力量。若能以這種觀念利人,便是利己,也自然而然會水到渠成,得到社會的尊敬。

太虛大師說「人成即佛成」,意思是每個人都應該要盡自己的責任,盡自己的義務,盡自己的本分。若能對一切眾生盡到平等救濟的責任,就是「人成即佛成」的內涵。

因此,若能先把「人」做好,就能進一步來觀照原本具足的「佛性」,明心見性,解脫成佛。

(摘自《佛菩薩50問》,法鼓文化出版)