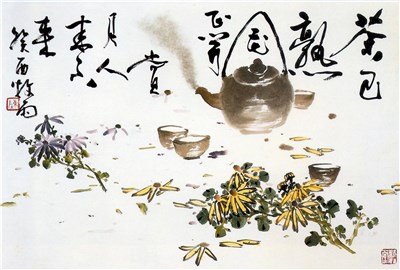

中國人「喫茶」的歷史起源甚早,據說神農氏嘗百草時,即知茶有解毒藥效,因此早期是把茶當藥吃的。所以說「喫茶」而不說「飲茶」,似乎也有它的道理。圖/陳牧雨

中國人「喫茶」的歷史起源甚早,據說神農氏嘗百草時,即知茶有解毒藥效,因此早期是把茶當藥吃的。所以說「喫茶」而不說「飲茶」,似乎也有它的道理。圖/陳牧雨

文與圖/陳牧雨

中國人「喫茶」的歷史起源甚早,據說神農氏嘗百草時,即知茶有解毒藥效,因此早期是把茶當藥吃的。所以說「喫茶」而不說「飲茶」,似乎也有它的道理。

當然,「喫」這個動詞在古代可包含「喝」的動作,但現代人似乎都習慣說「喝茶」,畢竟茶是液體的飲料。

不過,也因為「喝茶」成了大家通俗的習慣用語,相對的,「喫茶」反而顯得較文雅且具有古意了。

至於從藥用到飲用,是經過一段時間演化的。

根據清人顧炎武《日知錄》記載:「自秦人取蜀而後,始有茗飲之事。」因此可推測飲茶始於戰國末期,但顧炎武是清代人士,又沒註明此說來源,因此此說缺乏直接、有力的證據。

但在西漢王褒於西元前五十九年寫的〈僮約〉中有「烹茶盡道」、「武陽買茶」等記載,這就足以證明西漢飲茶有史可據。如此算來,中國的飲茶歷史也已經超過二千年了。

但事實上,是到了唐朝之後,中國人喝茶才開始普遍起來!而且由於文人的參與,於是「喝茶」一事,逐漸成了非常精緻的文化活動。而集其大成者,則非唐人陸羽莫屬了!

陸羽(七三三~八○四年),字鴻漸;唐朝復州竟陵(今湖北天門市)人。一名疾,字季疵,號竟陵子、桑苧翁、東岡子,又號茶山御史。

根據《新唐書‧陸羽傳》記載:「羽嗜茶,著經三篇,言茶之原、之法、之具尤備,天下益知飲茶矣!」

從此,陸羽的《茶經》成了歷代品茗的經典著作。而且陸羽也被譽為「茶聖」,奉為「茶仙」,祀為「茶神」。

陸羽之後,有詩人盧仝,嗜茶成癖,被譽為「茶中亞聖」。他有一首〈走筆謝孟諫議寄新茶〉即「飲茶歌」,全詩雖然多達兩百多字,但其中有一段描述喝茶從第一碗到第七碗,所產生的生理及心理的舒暢變化,非常有名,所以這首詩又被稱為〈七碗茶〉詩。而這一段,也是被後代喜歡喝茶的人士所常節錄引用的詩句:

一碗喉吻潤,二碗破孤悶。三碗搜枯腸,惟有文字五千卷。四碗發輕汗,平生不平事,盡向毛孔散。五碗肌骨清,六碗通仙靈。七碗吃不得也,唯覺兩腋習習清風生。蓬萊山,在何處?玉川子,乘此清風欲歸去。

這首詩原是盧仝為了感謝孟姓諫議大夫寄來新茶而寫的詩。可見當時,人們之間以「茶」為禮物,是相當普遍的。

另一首相當有名的贈茶詩則是黃庭堅寫的〈雙井茶送子瞻〉詩:

人間風日不到處,天上玉堂森寶書;想見東坡舊居士,揮毫百斛瀉明珠。

我家江南摘雲腴,落磑霏霏雪不如;為君喚起黃州夢,獨載扁舟向五湖。

這次不是受贈人的感謝詩,反而是贈茶人贈茶兼贈詩了!

詩中處處可見黃庭堅對蘇東坡的極度推崇。說東坡住的地方是「人間風日不到處」的超然於塵世之外;是「天上玉堂森寶書」,說東坡坐擁書城,寶書如森林,書房即是「天上玉堂」;接著讚美東坡寫字如明珠百斛,傾瀉而下。

至於贈茶的目的,則是要喚起東坡的黃州夢,希望東坡能早日獨自駕著扁舟悠遊於五湖之上。

這山谷與子瞻的友誼,從詩中所表現出來的,可真是不同凡響。

山谷所期待於子瞻者,不是榮華富貴,官運亨通,反而是希望他,能早日實現退隱江湖,不問塵間凡事,過著悠然自在無拘無束的生活。這樣就不僅是推崇,而是山谷對子瞻深摯的友情的表現了。