李玉阿嬤與次子李賢文合影。(2011)圖/李賢文

李玉阿嬤與次子李賢文合影。(2011)圖/李賢文

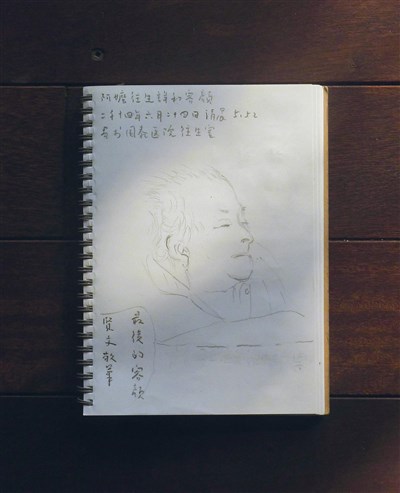

李玉阿嬤最後的容顏。圖/李賢文

李玉阿嬤最後的容顏。圖/李賢文

文與圖/李賢文

住在中壢的我,六月二十三日夜十時上床,剛剛入眠,大弟來了電話響了一聲,我不以為意又去睡,但腦中乍然浮現母親的身影,不久電話又響三聲,得知母親往生之時,瞬間悲從中來,想到母親慈悲待人,對我更是有求必應,令我這個「老孤兒」不禁嚎啕大哭,不能自已!

深夜十一時至翌日清晨七時,我們在台北國泰醫院往生室為母親助念祈禱。

五時許,我在莊嚴的佛號聲中,靜靜地走向母親躺臥的醫院帶輪子的活動病床,床邊金屬護欄,將母親身軀圈錮在這個狹小冰冷的長方形中;她的身上,覆蓋著金黃朱字寫有「南無阿彌陀佛」的往生被,沒有呼吸,沒有起伏,母親靜臥一如沉睡的孩子。

我輕輕揭開母親臉上的被子,想再多看一眼這個我叫了六十多年的媽媽,眼前的容顏,竟是如此祥和靜好,銀白的細髮,自然地向後披撒,露出光潔飽滿的額頭,她的雙眼,輕閉著,嘴唇微抿,沒有一條線條是扭曲的,沒有一絲皺紋是鬱結的,我的母親,像是陷入一個非常深的夢中之夢,臉上滿滿的輕和溫柔。

忍不住,我拿出了隨身攜帶的活頁筆記簿,想為母親留下最後一張畫像。

短短的五分鐘,我以筆與母親告別。

此刻,我的心情是平靜的,正如母親的容顏,我的筆觸是柔和的,正如母親的性德。在這寂靜孤單的往生室中,我的筆緩緩地在再生紙上行走,每一筆,都牽動出母親在我內心最深之憶念與恩慈。

記得母親生前,我曾為她畫過三張畫像。第一張畫於一九九八年,以水墨寫其容顏,畫中的母親,神情略有憂戚之色,纖弱的肩,似乎扛著龐大家族的重擔。第二張畫作於二○○一年,我以彩墨為其寫真。母親身形在此張畫中,更見衰弱,但眼神猶見光采。第三張則為題名「模糊的歲月」彩墨,記寫二○一○年母親失憶後的神情。苦於失智失憶的她,臉上神色不再緊蹙凝重,反而現出赤子才有的天真與輕鬆。

三張母親的畫像,分別是母親生命示現的三次凝視,從苦迫、承擔到一切放下,她的每一格畫面,無不傾訴著為人母的本懷與慈愛。一直到第四張,這幅我速寫於國泰醫院往生室中的最後容顏,母親已凝鑄為鉛筆下,最樸質最乾淨沒有雜染的幾筆線條。歲月淘洗過的靈魂,病痛侵襲過的記憶,此時都還諸天地,再無缺憾。

短短的五分鐘,我以筆與母親告別了。

此刻,我的心情是平靜的,

正如母親的容顏;

此刻,我的筆觸是柔和的,

正如母親的性德。