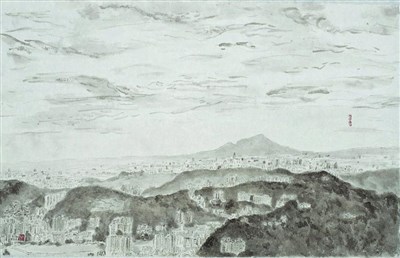

薄霧輕籠,似明似暗,微微幽光在朦朧中,煥發出神秘氣息。整座城,沉浸在深淺不同的色暈中,像在沉睡,又似甦醒,這是貓纜下望的台北城,孤單又繁華,安靜歇息於群山環翠裡。圖/李賢文

薄霧輕籠,似明似暗,微微幽光在朦朧中,煥發出神秘氣息。整座城,沉浸在深淺不同的色暈中,像在沉睡,又似甦醒,這是貓纜下望的台北城,孤單又繁華,安靜歇息於群山環翠裡。圖/李賢文

薄霧輕籠,似明似暗,微微幽光在朦朧中,煥發出神秘氣息。整座城,沉浸在深淺不同的色暈中,像在沉睡,又似甦醒,這是貓纜下望的台北城,孤單又繁華,安靜歇息於群山環翠裡。

無須乘坐齊柏林的高空攝影直昇機,更不必拔高到外太空回望地面才有的衛星地形圖,眼前只須搭乘這三百公尺高的貓空纜車,往下俯瞰,一個全新、超廣角、無遮覆的台北之城,在我們眼前,以詩意的手卷全幅開展。

奇妙的是,人的視野固然會因所在高度有所延伸,城市的輪廓也會因觀察的角度而變形出位。眼下的台北,櫛比鱗次長出箭筍般的刺竹林建物,高低起伏,忽而在東,忽而在西,以群聚之姿,簇生在盆地的各個角落。樓宇中,清晰可辨的一○一大樓,極目處的新光大樓,丁字形的宏達電研究大樓,高聳入雲的垃圾焚化爐煙囪,還有如山般的巨型連棟住宅;仔細看,靜止的黑白樓市間,依稀有無數的車流、人潮、市聲,在那一團朦朧的霧氣中,彼此交會,熱鬧鼓譟。

閉上眼睛,我可以毫無困難地指出城四周倚伏的丘陵與山系;大屯山、七星山、觀音山……迤邐其中的基隆河、淡水河與景美溪等,這曲折有致的盆地,匯納了台北開城以來的無盡興衰與起落。眼前的高樓,是昔日的磚房;六線道的林蔭大道,也曾緩慢拉過三輪車;街上時髦妝扮的男女,走入歷史也是布衣布褲的先民儀容。在貓纜之上,一切繁華興旺,彷彿褪下表面的華服,展現出時間在空間裡的往復與流動。而,人也在這無窮的生滅中,與一座城相互對望,見證今昔。

從這樣的高度,肉眼已無法纖毫畢露地去觀察,取而代之的是經驗與想像的視覺理解。用黑白的水墨,不帶一點顏色,去描繪一座城的真實樣貌,似乎比五顏六色更能貼近本質。巨大的灰色水泥森林,無機地大量複製增生在每一吋縫隙中,人如螻蟻,鑽營熙攘,忙碌無端。偉大的未來藍圖,此時多像一幅海市蜃樓、空中樓閣,自一片塵埃煙霧中,緩緩升起。壯觀而富麗,驕傲卻茫然。

這是我出生成長以迄於花甲之年的故鄉——台北城,一個我最熟悉,卻也最陌生的美麗之城。小時候,一碗蚵仔麵線和一份魯肉飯,就可以稱為盛宴,而今,滿坑滿谷的奢華飲食卻無從下箸。小學到指南宮、圓通寺郊遊,就是天大美事,而今的孩子們,出國遠遊早已是家常便飯。

一座城,就是一個記憶的百寶箱。每一格抽屜都裝載不同世代的集體回憶與共同理想。當我乘坐貓纜,上升僅僅二百多公尺之高,眼下的台北就拉開屬於另一個時空的抽屜,溫柔中帶著回望時才有的觸動。這分溫柔的觸動,相信齊柏林在高空下拍台灣地形水文時內心有過;這分回望的激盪,相信阿姆斯壯從月球回看地球時也曾掠過。

我們無法改變世界,我們無法改變別人,如果,我們也無法改變自己,那麼,何不改變一個觀看世界的角度?好比,走出電腦,走向天地;好比用走的而不是用坐的,去行走一趟天天必經之路;好比搭公車而不搭捷運時,路面上的風景又是如何美妙。貓空的纜車,也許不壯觀也未必能全覽台北盆地,但搭貓纜,你將看到台北,在晨光中,曖曖含光,以前所未有的動人身影,向你召喚。

看見台北,台北也看見你。