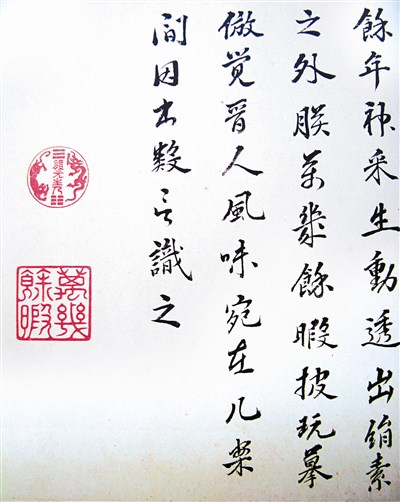

康熙十六年清宮內府得到王羲之書〈曹娥碑〉絹本,經內閣審定確認真跡後,康熙皇帝於此卷題跋(如附圖),跋文如下:

「曹娥碑相傳為晉右將軍王羲之得意書。今睹真跡,筆勢清潤秀勁,眾美兼備。古來楷法之精,未有與之匹者。至今千餘年神采生動,透出絹素之外。朕萬機餘暇披玩摹倣,晉人風味宛在几案間,因書數言識之。」

康熙十六年清宮內府得到王羲之書〈曹娥碑〉絹本,經內閣審定確認真跡後,康熙皇帝於此卷題跋(如附圖),跋文如下:

「曹娥碑相傳為晉右將軍王羲之得意書。今睹真跡,筆勢清潤秀勁,眾美兼備。古來楷法之精,未有與之匹者。至今千餘年神采生動,透出絹素之外。朕萬機餘暇披玩摹倣,晉人風味宛在几案間,因書數言識之。」

文/陳俊光

康熙十六年清宮內府得到王羲之書〈曹娥碑〉絹本,經內閣審定確認真跡後,康熙皇帝於此卷題跋(如附圖),跋文如下:

「曹娥碑相傳為晉右將軍王羲之得意書。今睹真跡,筆勢清潤秀勁,眾美兼備。古來楷法之精,未有與之匹者。至今千餘年神采生動,透出絹素之外。朕萬機餘暇披玩摹倣,晉人風味宛在几案間,因書數言識之。」

曹娥是東漢上虞人,因父親溺於江中,數日未浮現水面,當時年僅十四歲的曹娥,內心焦慮不安,晝夜沿江號哭。經過十數日,她縱身投江尋父,隔五日後,江面浮著兩具屍體,是曹娥揹著父親曹盱。曹娥的至孝因此廣為流傳,彼時縣令度尚為曹娥立碑,其弟子邯鄲淳作誄辭頌揚。

邯鄲淳時甫弱冠,有「千夫失聲,悼痛萬餘」這般至哀的悲憫,使碑文載孝達情。令蔡邕聞訊來觀,闇夜撫石逐字讀誦,不禁讚嘆寫下「黃絹幼婦,外孫齏臼」八字於碑陰,隱寓「絕妙好辭」四字。

傳聞東晉升平二年王羲之書〈曹娥碑〉,當今有絹本及拓本傳世。以日本二玄社出版《魏晉唐小楷集》採用的拓本,比對遼寧博物館藏絹本,這兩種字跡,拓本比絹本好。

康熙皇帝題寫〈孝女曹蛾碑〉跋文,他是以穩健的行草書書寫。一般人用行草字體書寫,通常都是筆墨橫飛。但康熙皇帝就寫得氣定神閒,走筆中規中矩,不急不徐,很穩重的字跡。