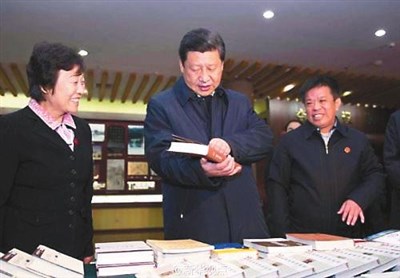

中共國家主席習近平十一月二十四日至二十八日前往山東考察,行程中他參觀孔子研究院,翻看《孔子家語通解》和《論語詮解》,並表示「要仔細看看」,意外讓這兩本書籍火紅起來。 圖/新華社

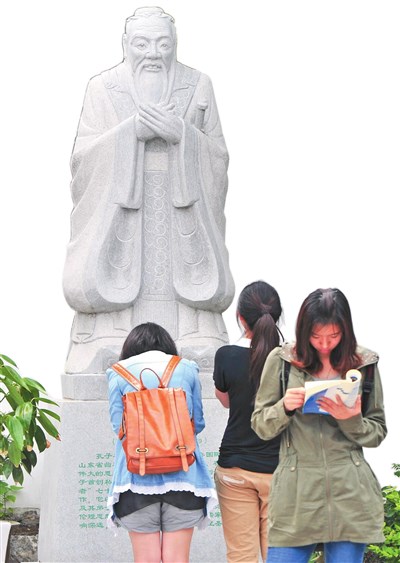

中共國家主席習近平十一月二十四日至二十八日前往山東考察,行程中他參觀孔子研究院,翻看《孔子家語通解》和《論語詮解》,並表示「要仔細看看」,意外讓這兩本書籍火紅起來。 圖/新華社 高考前,在山東省濟南,有許多考生參拜孔子像,祈求考出好成績。圖/中新社

高考前,在山東省濟南,有許多考生參拜孔子像,祈求考出好成績。圖/中新社

【本報綜合報導】中共國家主席習近平的一趟「山東之行」,又為近年來的「國學熱」再添一把熊熊柴火。據新華社報導,今年十一月二十六日,習近平到山東曲阜考察孔府和孔子研究院後,翻閱《孔子家語通解》、《論語詮解》兩本書時,表示「這兩本書我要仔細看看」,消息傳出,讓負責主編這兩本書的孔子研究院院長楊朝明的電話幾乎被打爆,他說,「現在連我手裡也沒有這兩本書了。」

習近平並非一時興起要研究孔子,事實上他在孔子研究院也和專家舉行座談,前後長達兩個小時,讓專家印象深刻的,是習近平在座談會的開始和最後總結時都表示,他到山東曲阜就是表明中共中央重視傳統文化的態度。

中國人民大學比較政治研究所所長、政治學系主任楊光斌認為,十八大之後,在意識形態上,中國紅色文化和傳統文化這兩種文化的底色愈來愈重,符合「習李」過去一年和未來幾年的執政方向,那就是「正心之治」。

什麼是「正心」?

與《論語》、《孟子》、《中庸》並列「四書」的《大學》有云:「欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先脩其身;欲脩其身者,先正其心」,要治國家,要先把家庭經營好;要經營好家庭,必須先修身養性;要修身養性,則要先端正心術,就如同佛法精神中的結善果必先種下好因緣,也是儒家所提倡的一種內在修養方式。

對此,大陸許多專家學者均認為,中國大陸自八○年代實施經濟改革、對外開放以來,中國大陸民眾固然在過去二十幾年開始享受富裕生活,卻也忽略了精神層面的引領,以致於出現了「道德滑坡、理想缺失」等社會問題,並不利於社會與執政黨的穩定根基,山東省社會科學院省情研究中心主任秦慶武就說,「習總書記直言中央已經高度重視傳統文化,正體現了中央層面已經意識到危機存在,嘗試用精神和文化的力量推動社會健康發展。」

為何要讀孔子

至於習近平提及要仔細研讀的兩本書《孔子家語通解》、《論語詮解》都是記錄孔子言行之書的注解,大陸《人民日報》記者熊建對此解讀,習近平此舉有兩方面意義:一是在中國積極參與全球治理的過程中,需要一面文化旗幟,而孔子正是傳統文化代表。二是習近平要仔細閱讀,說明尊重傳統文化不是盲目的,要客觀理性學習孔子的觀點、精神,既不要仰視,也不要鄙視,要真正的古為今用。

熊建認為,在歷史上,孔子一直是一個象徵,在近代百年裡,「伴隨中國的屈辱史和生生不息的強國夢,批孔與尊孔,就像烙餅一樣,今天翻過來,明天翻過去。……上世紀八○年代,人們對傳統文化不滿,孔子也跟著挨罵。今天,人們又開始呼喚傳統文化,對社會中過於西化的傾向不滿,孔子地位也隨之日升。」

溯源發現誤解

事實上,伴隨著中國大陸的「國學熱」,許多學者專家試著從五四運動時期「打倒孔家店」的源頭探索,發現當年在狂熱的氣氛下造成許多誤解,尤其這句口號有著對孔子,對儒學的誤解,根據「鳳凰網」所整理的〈打倒孔家店.誤解與反思〉,其中有位學者張翼星就說,「從胡適的著述中可以看到,他對孔子和朱熹都懷有敬意。又如當時對舊文化作激烈批判的另一位人物錢玄同,他曾一度主張廢除漢字,但他在堅決反對學術、文化領域的專制主義時,又十分嚮往中國古人所幻想的『萬物並育而不相害,道並行而不相悖』的寬闊而自由的世界。對於孔子本人或以孔子為代表的儒家思想,他們主要是把批判的鋒芒指向利用儒家經典來箝制人的思想與個性。」

北京大學教授湯一介也認為,「打倒孔家店」在那段非常時期對於中國走向現代發揮非常大的作用。因為當時中國社會之所以走下坡,是人們將孔孟的儒家思想僵化且教條化,忽略了當時的世界形勢,「如果不對舊的道德、舊的思想、舊的風俗習慣進行衝擊,我想我們很難前進。」

無論如何,重新找回傳統文化價值仍是目前的共識,誠如《人民日報》記者熊建所說,「不管是哲學家,還是普通人,西方觀察東方世界往往抱有天然傲慢的態度,愛從他們自以為是的普遍原則出發考慮問題,」他認為,目前中國正深度融入世界,從傳統文化中汲取智慧和營養的同時,也要有足夠的自信面對世界,不能一味迎合西方世界的價值觀,「要在『和而不同』中傳播我們自己的文化和理念。」