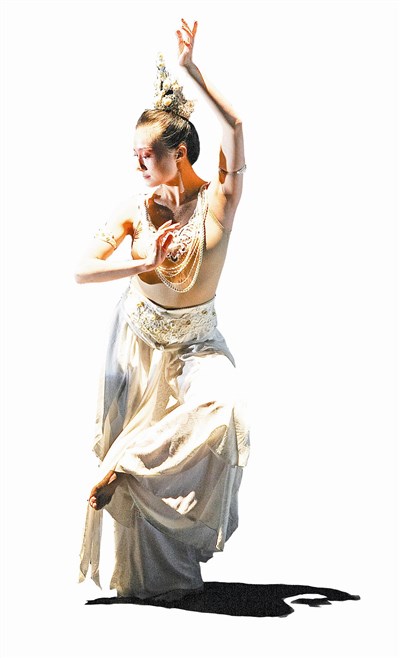

《水晶瓶中的敦煌》以樂領舞,舞出夢幻迷離的敦煌記憶。

圖/肢體音符舞團提供

《水晶瓶中的敦煌》以樂領舞,舞出夢幻迷離的敦煌記憶。

圖/肢體音符舞團提供 《水晶瓶中的敦煌》以樂領舞,舞出夢幻迷離的敦煌記憶。

圖/肢體音符舞團提供

《水晶瓶中的敦煌》以樂領舞,舞出夢幻迷離的敦煌記憶。

圖/肢體音符舞團提供

文/記者郭士榛

■多年習佛的「肢體音符舞團」團長華碧玉,早在二千年時,就以內心對「敦煌」的想像,創作出一小段舞作《敦煌》,她表示,平日喜歡收集有關敦煌的壁畫、圖像,內心不論是對佛或敦煌,都有深切感受,因從亙古經典的敦煌舞影中汲取靈感,二○○六年她創作了《聽見飛天在唱歌》。

舞蹈風格成形

華碧玉因偏愛紅磚牆,所以《聽見飛天在唱歌》選擇在西門紅樓劇場演出,結合建築特色,將她收集來的敦煌圖片投影在紅磚上,運用環境劇場的方式,營造敦煌石窟的感覺,從古鑑今,在敦煌的泉光舞影中,照見自己。

華碧玉表示,《聽見飛天在唱歌》是一段舞蹈風格追尋的過程,更是一趟生命意義探索之旅,找尋人性最基層的脈動、最根本的敦煌,因為敦煌是眾人寄託心靈的原鄉。

二○○九年華碧玉創作《水晶瓶中的敦煌》,這是她走上絲路、進過石窟,受到震撼後的創作,她說,談起敦煌,一般人的印象多是神祕莊嚴,有了真實的敦煌經驗後,她希望透過現代舞,形塑敦煌的現代浪漫意象;於是將原本創作的《敦煌》片段,加以延伸和改編,以敦煌石窟壁畫上的優雅飛天形象為發想,融合現代舞蹈的肢體與西域民俗舞蹈的靈巧,勾勒出一段如夢似幻的浪漫回憶。

創作源自內觀

華碧玉指出,《水晶瓶中的敦煌》以樂領舞,娓娓道出恍若前世的敦煌記憶:自己的生命故事似起源於此,放在水晶瓶中珍藏內心深處。她說:「這是個人經歷的累積,也是學佛後的體悟,世事會轉變,曾經美好卻不一定能永恒。」

《觀‧自在》為「肢體音符舞團」二○○八年的作品,創作融合傳統與現代,華碧玉說,「觀—Vipashyana」在梵文中指個人能內觀真實自我。可知《觀‧自在》是她內觀自己,沉澱多年、靜心思考的了悟,企圖藉由創作及演出,將心歸零,追尋內心最底層、最真實的自在。