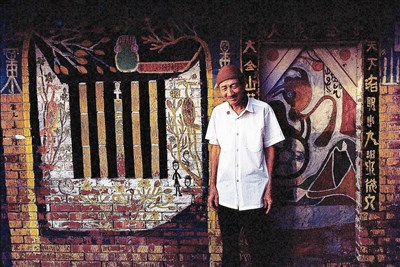

洪通與洪通畫屋,1975,李賢文攝。

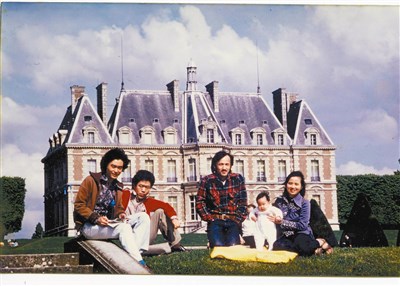

洪通與洪通畫屋,1975,李賢文攝。 1975年,蔣勳、奚淞與李賢文夫婦邂逅於巴黎。

1975年,蔣勳、奚淞與李賢文夫婦邂逅於巴黎。

歷史不是資料,所以不是檔案史;歷史不是人名,所以不是名人錄。

歷史是發生在相續時空中,產生重大關鍵意義的事件與人物;它是過去與現在的辯證、對話、回應與挑戰,它可以正述、逆溯、旁敲與側擊。不論從大歷史的宏觀角度或從私領域有限載體,它都需要同情的想像與理性的了解。作為個人,歷史可以充滿各種角度與態度;但面對眾人,歷史卻必須平衡在事實與客觀中。

書寫台灣美術史,從來不是一件簡單的事,所以透過《雄獅美術月刊》二十六年出版記,來浮突當代台灣美術文化建構的七○至九○年代.是一件既嚴肅又艱難的挑戰。

繼二○一一年國史館出版的雄獅美術口述歷史《獅吼》之後,我愈發感受到陳舊的資料與圖片,若無及時保存記錄,其消失於煙塵與曲解於偏狹,恐怕只在彈指間。

為了拒絕遺忘,為了確立下一個世代努力前進的典範,我以二年多的時間,逐一爬梳雄獅美術四十二年中(一九七一-二○一三)諸多重大事件與相關人物。三十三篇文字與許多珍貴圖片,精要地見證臺灣美術文化締造過程中的關鍵時刻、關鍵人物與關鍵影響。包括藝術家、作者、編輯、美術教育家、學者專家,都在記寫之列。

然而,沒有任何的紀錄,可以一無遺漏,沒有任何的追憶可以免去遺憾,在本書必然存在更多的人物與事件,因篇幅之故,因記憶局限而無法一一臚列,娓娓道來。這些無法納入正文之內的,包括攝影、設計、文化機構、媒體朋友、海外學者專家朋友、國內各界友人、畫廊、廣告、印製單位以及其它許多支持、理解並惠予協助的各方好友們,雖沒有留下名字,卻一定會在歷史中留下足跡與意義。

時代的巨輪,轟然而來,滾滾而過,留下巨大的車痕與軌跡。而交織印壓在這些軌跡上的是無數時代子民的理想、夢想與血汗。細數上一個世代的軌跡去接續下一個世紀的願景,才能盤整出未來臺灣美術文化的宏觀視野與可能方向。

凡走過的,必留下痕跡;凡努力過的,必鑄刻銘記。謹以此序,敬獻給所有參與這場接軌聖戰的美術朋友們。

註:《那些人、那些事》將於八月上旬出版。書中所收三十三篇文章中,有二十八篇在《典藏今藝術》連載,期間由二○一○年九月至二○一二年十二月。