文與書法/陳牧雨

文與書法/陳牧雨

跟據記載,北宋仁宗慶曆八年(西元一○四八年),大文豪歐陽脩時任揚州太守,在揚州城西北五里的大明寺附近,修建了平山堂。堂建於高崗上,由堂中遠眺,遠山剛好與欄杆齊,因此就把堂取名為「平山」。

平山堂建成之後,歐陽脩時常和友人,在這堂中賞景、飲酒、賦詩。過了一段非常愉快的日子。

由於歐陽脩在楊州太守任內,勤政愛民、政績斐然。因此在他離開楊州後,當地人為了記念他,於是把歐陽脩在堂前種植的柳樹命名為「歐公柳」。

歐陽脩離開揚州幾年後,他的朋友劉原甫也被任命為揚州太守。歐陽脩懷念起了在揚州的那段美好的日子,因此填了〈平山堂〉調寄〈朝中措〉一闋詞送給了他:

平山欄檻倚晴空,山色有無中。 手種堂前垂柳樹,別來幾度春風? 文章太守,揮毫萬字,一飲千鐘。 行樂直須年少,尊前看取衰翁。

這闋詞的前半段是對平山堂的懷念;後半段則奉勸這位即將上任的揚州太守,像這種「揮毫萬字」、及「一飲千鐘」的情懷,必須趁著年少行之,否則像我這樣的老翁,是不再有當年「文章太守」的體力與豪情了。

西元一○五七年,宋仁宗嘉祐二年,歐陽脩擔任進士主考官,由於非常賞識當時的一位考生蘇軾,並對他人說:「老夫亦須放他出一頭地。」因此不僅錄取了蘇東坡,並且在以後不次拔擢。當時東坡僅二十一歲。過了十五年,西元一○七二年,歐陽脩在穎州過世。

西元一○七九年宋神宗元豐二年,蘇東坡從徐州調任湖州(今浙江吳興)地方官,路過揚州,再度來到平山堂。其實之前蘇軾已曾經兩度造訪,但這次恩師已經過世,為了對恩師的悼念,因此第三次來到了平山堂。看到牆壁上,歐陽脩的墨跡仍然龍飛鳳舞般的生動靈活,不禁更深深懷念起恩師,因此寫下〈平山堂〉調寄〈西江月〉的詞來紀念平山堂與歐陽脩:

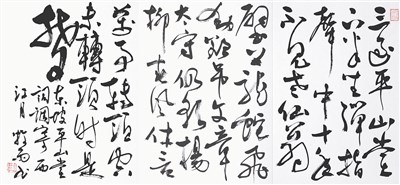

三過平山堂下,半生彈指聲中。十年不見老仙翁,壁上龍蛇飛動。

欲弔文章太守,仍歌楊柳春風。休言萬事轉頭空,未轉頭時是夢。

詞意是這樣的:

這是我第三次拜訪平山堂,想到自己的半生就這麼在彈指聲中一下就過了!而已經十年不見的老仙翁,雖然已不在人間,但是存留在這平山堂牆壁上的字,卻仍然像龍蛇一樣的靈活生動。揚州人士都是以歌頌他手植的楊柳來憑弔這位文章太守,睹物思人,別說人一過世一切都成空,縱使還活著的我們,其實也只是在一場夢中罷了!

蘇東坡在湖州地方官任內,又被陷害,首先被捕入監,後因宋神宗祖母的說項,轉貶至黃州任團練副使。

在黃州期間,他的一個朋友張偓佺(即張夢得),在長江邊上建了一座亭子,完工後請東坡為亭子命名。於是蘇東坡寫了一闋詞〈黃州快哉亭贈張偓佺〉,調寄〈水調歌頭〉,將亭子命名為「快哉亭」:

落日繡簾卷,亭下水連空。知君為我,新作窗戶濕青紅。長記平山堂上,欹枕江南煙雨,渺渺沒孤鴻。認得醉翁語,山色有無中。

一千頃,都鏡淨,倒碧峰。忽然浪起,掀舞一葉白頭翁。堪笑蘭台公子,未解莊生天籟,剛道有雌雄。一點浩然氣,千里快哉風。

詞中再一次提到平山堂,說他永遠記得在平山堂斜躺著,看到,遙遠的地方一隻孤單的鴻鳥隱沒在煙雨迷濛的江南景色之中,這不正是醉翁(歐陽脩自號醉翁)在他〈平山堂〉調寄〈朝中措〉這闋詞裡所描述的「山色有無中」的意境嗎?