篆書分大篆與小篆,大體上以秦始皇統一中國文字後的字稱為小篆,相對的秦以前的文字即為大篆。

秦以前的文字是一種廣義的大篆,因為這裡面包含了甲骨文、金文(又稱「鐘鼎文」)、籀文和春秋戰國時通行於各國的古文字。

狹義的大篆則專指籀文:籀文是周宣王時,太史籀對金文加以改造和整理,作了《大篆》十五篇,因這種文體為籀所創,故世稱籀文。

小篆則是西元前二二一年秦始皇統一中國後,由丞相李斯在大篆的基礎上整理、省改、簡化而成,所以又名秦篆。

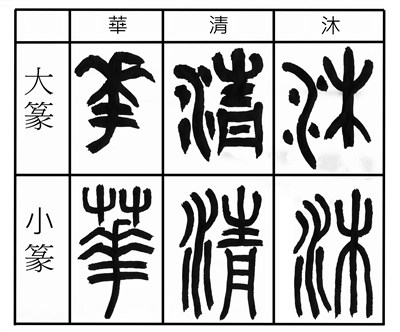

大篆發展較小篆早,字形的特徵更接近模仿自然形狀的象形文字;風格澤圓轉渾厚,字形變化豐富。

小篆由大篆省改、簡化而成,它的筆畫較細,勻稱工整,尤如玉筋一般,所以又名玉筋篆(玉箸篆),其字體略長而整齊,結構往往左右對稱。由於小篆發展得較晚,所以字的數量比大篆豐富得多。

秦代只有短短十多年。其官用標準書的小篆有賴於東漢許慎的《說文解字》才得以保存下來。另外,秦始皇當初為了宣耀皇威,曾命李斯作《嶧山刻石》、《泰山刻石》、《琅琊台刻石》、《會稽刻石》,這些刻石也為後人留下了小篆的風貌。

大篆較著名的則有:周宣王太史籀《大篆》十五篇、《秦公簋》銘文、《石鼓文》等。

其中石鼓文,因被刻在鼓型的石頭上而得名。它是大篆轉向小篆的過渡性字體,集大篆之成,開小篆之先河,在書法史上,有著承先啟後的功能。它筆畫雄強而凝重,結體較接近正方形,被歷代書家視為習篆書的重要範本,有「書家第一法則」之美譽。