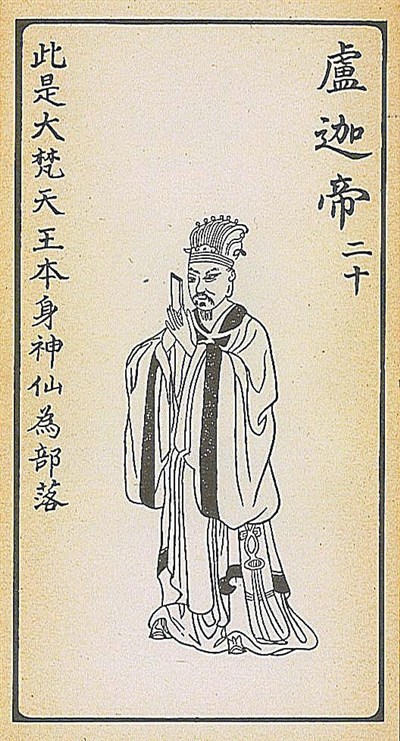

咒語為「盧迦帝」,梵文lokate,漢譯為「觀」或「觀察」,與前句咒語合稱為「唵阿婆盧醯盧迦帝」,句譯同樣為皈命禮敬觀世音菩薩。

而此處題記為「此是大梵天王本身神仙為部落」,題記所言「大梵天王」又稱之為「大梵王」,簡稱「梵王」。而「梵」漢譯為「離欲」、「清淨」或簡言「淨」,是指離欲界之垢染而上升色界。

《楞嚴經要解》記載,所謂「大梵天」是指具足身心妙圓,威儀不缺,清淨禁戒;而「大梵王」是指居色界天且能統攝梵眾之謂,因此經疏上解釋「梵王」,是指由淨心威儀戒行而至妙圓清淨,同時又能明悟超達盛德。

另外,《法華經義》也有細載諸禪梵王之名,如文所言:「梵天王者即是初禪梵王也,尸棄大梵者即是二禪梵王也,光明大梵者是三禪梵王也。」

所以,此處題記對於咒語「盧迦帝」以神仙眷屬之「大梵天王」為詮解;不過清‧《大悲咒註像》則更進一步的說明咒語「盧迦帝」除了是大梵天王外,也是菩薩為度脫十方世界眾生所示現的神明身影。

順著此意,我們在版畫中可以看到「梵王」的法相,比較特別的是此處「梵王」之造型,相似於古代漢地的宰官,就如〈普門品〉裡說所說「應以宰官身得度者,即現宰官身而為說法」。

不論是「梵王」或「宰官身」,這些都是觀音菩薩三十二法相之一,而「宰官」一意讓我聯想到民間所流傳的一部觀世音經,其名冠以「高王」,故事的由來之一是在魏晉年間。

文獻記載定州募士孫敬德,肅守邊防,年滿將還之際因為劫賊所害而被囚禁獄中,後來因為不勝刑拷之苦而被迫認罪,並判死刑。

就在行刑前,孫敬德夜夢沙門教誦《觀世音救生經》千遍可脫苦難。孫敬德驚醒後一心虔念千遍,果真在行刑時刀折三段,監斬諸官無不驚異。

丞相高歡上表其事,孫敬德遂得免死,皇帝御敕此經,並以「高王觀世音經」之名傳世。

今晚,雨終於停了,又見朗朗清月;冬至前寒意已深,輕輕的月夜想起菩薩的慈悲,想起師父的叮嚀……

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩,弟子心朦朧……