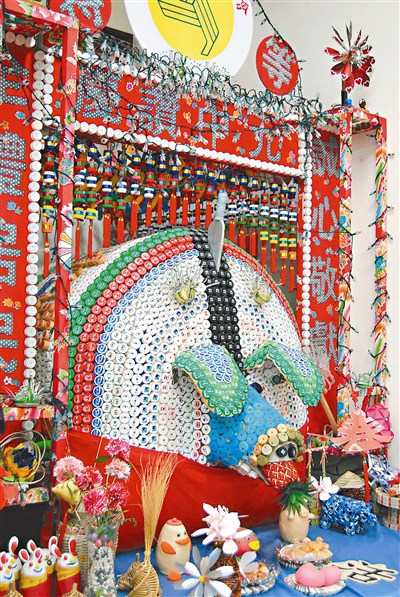

村民用回收瓶蓋創作獨一無二的神豬圖/記者楊慧玉

村民用回收瓶蓋創作獨一無二的神豬圖/記者楊慧玉

高原村集會所牆面上,置放著琳瑯滿目的獎盃與獎牌,閃爍爍一片,難以計數,每一面都見證著村民一步一腳印的努力。

從去年開始發展有機村的高原村,十幾年來是各類環保獎項的常勝軍,曾連續三年獲環保署評選為全台「環保小學堂」示範點,如今邁向有機村,可謂水到渠成。

若非積累深厚,要發展為有機村恐怕要走漫漫長路。從八十七年黃玉琴擔任村長開始,高原村便特別著重環保素養的養成,並從推動「垃圾不落地」揭開一連串改革的序曲。

高原村主要道路中原路是遊客至鄰近「小人國」、「六福村」必經之路,這條路上原本有二十幾處垃圾堆放點,不但造成環境髒亂,也讓遊客對龍潭鄉印象不佳。黃玉琴於是積極與村民溝通,協調出固定的時間倒垃圾,進而撤除所有堆置點,歷經三年努力,高原村終於成為龍潭鄉第一個施行垃圾不落地的村莊。

黃玉琴所改變的不只是村民倒垃圾的時間,還有垃圾分類減量、廚餘回收習慣的養成。相較於硬體建設,黃玉琴更著重村民觀念的改變,她認為唯有如此,才能影響其行為,達到根本性及持續性的改善。

在村民感受到環境變整潔的氛圍中,黃玉琴趁勝追擊,招募八十名環保義工,負責清理住家附近道路,又找企業認養,擴大環境清理範圍。

對於資源,村民也格外懂得珍惜。在這裡連廚餘都搶手,有栽培作物的村民會製成有機肥,既省錢又環保;垃圾除分類回收外,還設置「落葉之家」,將落葉製成有機堆肥,施用於「長青菜園」。長青菜園原本是雜草叢生的閒置用地,經改造種植有機蔬菜,目前是供應村中老人共餐的食材來源之一。

去年村中更嘗試為居民裝設「雨撲滿」,收集雨水及家庭洗米、洗菜廢水,用於澆花、灌溉,未來將視居民需要再擴大辦理。

雖鄰近都市,高原村卻保有農村社會的溫情。從一早開始,集會所就熱鬧滾滾,老人家來聊天的、下棋的、運動的、上課的不一而足;到了中午,還能享用村裡提供的免費營養午餐,好不幸福!午餐的經費及食材來源,除了政府些許補助及自創收入外,多來自熱心村民及老人家提供自家種植蔬果,於是,今天我送高麗菜,明天你供應米粄,後天他提供豆腐,廚房裡總不缺食材。而老人家在接受各方照料的同時,也樂於付出當義工,烹煮的、送餐的、清掃的……活力與服務熱忱不輸年輕人。

茶葉是高原村主要栽培作物,但面臨大陸茶的競爭,轉型走精緻、有機路線,不啻為維繫產業的一線生機。在黃玉琴號召下,目前已有六戶投入有機生產,以茶葉與蔬菜為主;而在奠定環保素養之後,她有信心未來將有更多農戶加入。

黃玉琴說,當務之急是先將產品通路打好。她計畫明年成立合作社,已架設好的網站也將上線,還要辦理農夫市集等,只要村民發自內心願意改變,則能眾志成城,從自家生活環境的改善擴及眾生,晉身為有機村。