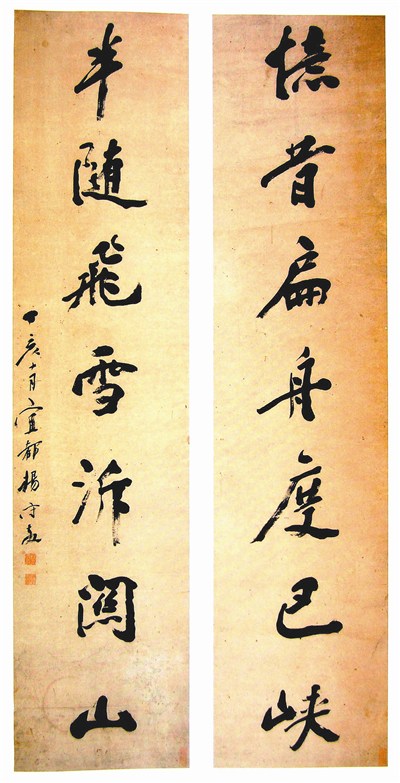

【瑣談書法】楊守敬

創新日本書道

【瑣談書法】楊守敬

創新日本書道

楊守敬(一八三九~一九一五年),湖北宜都人,字惺吾,晚號鄰蘇老人。晚清著名學者,精於地理、文字及金石之學,亦是著名的書法家、書論家與收藏家。

清初康、雍、乾前三朝,帖學派在書壇占主導地位,影響書壇近百年,使得帖學派輝煌一時。

隨著清祚衰微,社會丕變,自嘉慶、道光以來,以地方大員倡導的北碑派,翻轉成主流,一時充斥於書壇。彼時,士子學人隨著金石學的蓬勃發展,爭先習之。

然而,無論帖學亦或碑學皆有不足之處。古人製作法帖,先鉤摹、再鐫刻、後椎拓,難免失真,所以康有為提出「刻帖不可學」之論。

然而碑學所面臨的問題似乎更大,北碑雖有雄大風格可取,但別字、俗字、異體字亦甚夥,且刀多於筆的文字鑿刻,有更多的失真。

因此,到了咸豐、同治、光緒年間,出現了由帖學入碑學,再由碑學返帖學,兩者兼顧的新書家,楊守敬便是這新書家的代表之一。

光緒六年(一八八○)楊守敬擔任使館隨員出使日本,當時他帶了龐大的金石碑帖拓本赴日,旅居四年期間,積極從事中日書法交流,日本文人日下部鳴鶴、巖谷一六、松田雪柯均曾前往就教,引起日本書壇一時騷動,稱之為「楊守敬旋風」。

其中,日下部鳴鶴投其門下,因而開啟了日本書道現代化之門,後人有詩讚頌:「齎來拓本萬餘通,復古思潮撼日東。鳴鶴喻霞開耳目,一新明治舊書風。」