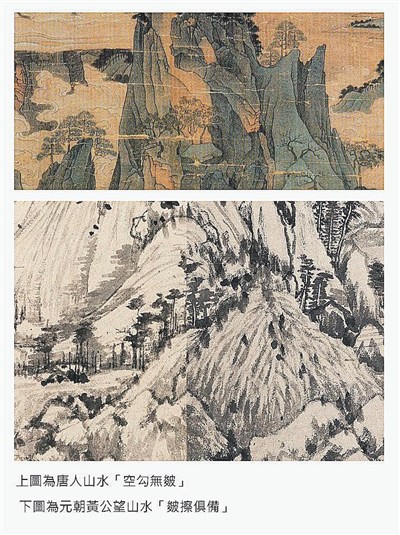

上圖為唐人山水「空勾無皴」

下圖為元朝黃公望山水「皴擦俱備」

圖/陳牧雨

上圖為唐人山水「空勾無皴」

下圖為元朝黃公望山水「皴擦俱備」

圖/陳牧雨

所謂「皴法」,是中國畫家用以表現山石、峰巒、樹皮脈絡或肌理的一種技巧。如果較寬廣的解釋,則連衣物褶紋、質感,甚至人物皮膚皺紋的描繪方法都可稱之。

「皴」在《說文解字》中說:「皮細起也,從皮聲」。至於 「皴」與繪畫之間的關係,早在《梁書‧武帝紀》中就有:「執筆觸寒,手為皴裂」的記載。《湯垕書鑒》中則有:「曹弗興善畫,作人物衣紋皴縐。又董元畫山石,作麻皮皴。」

《世說新語》也記載著顧愷之畫裴楷像:「頰上益三毛而神明殊勝」,是說在畫像的頰上添三筆皺紋,而人物精神立刻表現出來的意思。這三筆皺紋,就是早期人物畫中表現皮膚質感的皴法。

其實隋唐之前的中國畫,山的描繪都以線條勾出輪廓為之,也就是所謂的「空勾無皴」。如此畫出的山水,少了山石的紋理及質感,未免讓人覺得空洞。爾後,隨著中國畫家對大自然的觀察,到了五代時期的山水畫就「皴染俱備」了。

然而,因為畫家生活時代、環境不同,所觀察到山石的紋理必有差異,因此發展出不同的山水皴法。

這些皴法,經過長期的發展演進,種類實在不勝枚舉。而較為世人所熟悉的有:大斧劈皴、小斧劈皴、披麻皴、雲頭皴、雨點皴 、荷葉皴、折帶皴 、解索皴、米點皴、牛毛皴等等。(待續)