文殊,梵名 Manjusri,音譯作文殊師利、曼殊室利,意譯為妙德、妙吉祥、妙樂、法王子。

根據《首楞嚴三昧經》記載,文殊師利菩薩過去早已成佛,名為龍種上尊王如來。又《聖無動尊經》中說:「妙吉祥菩薩是三世佛母,故名文殊師利。」

佛在《放鉢經》有一段文提到文殊之恩,文言:「今我得佛,有三十二相,八十種好,威神尊貴,度脫十方一切眾生者,皆文殊師利之恩,文殊師利本是我師。過去無央數諸佛,皆是文殊師利弟子,當來成佛者,亦是其威神勢力所致,譬如世間小兒有父母,文殊者,佛道中父母也。」

漢譯著名的《維摩詰經》有一段文說到「維摩示疾,文殊辯法」的精采法宴,與會僧俗無不沉浸其中。

同樣地,文殊菩薩在《華嚴經

‧入法界品》中也同樣有一場盛宴,那即是與「善財童子」的對話,也就是善財童子首遇之「善知識」。據經典所載,文殊菩薩如象王般環顧善財童子,說到:「吾當為汝說微妙法。」繼之又告善財童子,由於過去的善根圓熟,應該不捨本座,遊化南方。於是,善財童子遂展開了一趟「五十三參」的求法之旅。

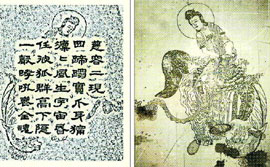

慈容二現就是以依此做為詮釋內容,特別是文殊菩薩的坐騎「獅子」,具有威嚴猛厲、所向披靡、無堅不摧、戰無不勝的意義,也是此圖像最大的特點所在。據經疏載,獅子乃百獸之王,「具大筋力,能伏百獸」。

而獅子哮吼時,百獸腦裂,因此「獅吼」一意,在經疏中有「無畏音」之意,亦即「不畏群邪異學」,以大音聲,為眾說法。慈容二現的四句偈「四蹄蹋實爪牙獰,凜凜風生宇宙昏;任彼狐群高下隱,一聲哮吼喪全魂」,即是「文殊獅子吼」的意象寫照。

從視覺藝術來說,慈容二現「文殊獅子」的造像,主要延續了唐代菩薩的造型,其特徵是文殊菩薩身著天衣、長裙、纓絡,頭戴髮冠,端坐在獅子身上。