觀音梵名Avalokitesvara阿縛盧枳低濕伐羅,在梵文中包含了「ava‧avaloka‧lokita‧savara‧isvar」等多重組合,歷代譯名包括「觀音、觀世音、光世音、觀自在、觀世自」等。

至於「觀音」由來,在《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品》中就由無盡意菩薩合掌向佛問道:「觀世音菩薩以何因緣,名觀世音?」佛說:若有無量無邊眾生,受諸苦惱痛苦,只要一心稱念觀世音菩薩,觀音菩薩即時「觀」其「音」聲,立即前往救助,以此因緣,所以名為「觀世音」。所以,「尋聲救苦」成為觀世音菩薩特有的象徵,也是菩薩慈悲的示現。

據經文所載,觀世音菩薩在《普門品》中為了救度眾生,始自佛身終至人、非人等示現了三十二種化身,以無作妙力自在成就。明末清初,尋聲救苦的觀音菩薩有著更多元的面向,《觀音大士慈容五十三現象贊》即是一代表。

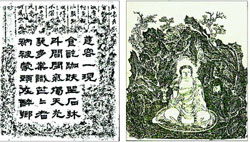

此象贊是以一圖一偈的方式綜合了《華嚴經‧入法界品》善財童子五十三參,以及明清之際禪詩典故所發展出的「觀音經冊」。目前傳世《觀音大士慈容五十三現象贊》的版本有上海圖書館藏本,分別是清康熙戴王瀛刻本和一九八○年劉潔敖捐贈本。其次是現代影印本,分別是佛教出版社、廣文書局、華正書局所出版。

最後則是筆者所認為之「善書本」,此本是民國七十五年四月由正一善書出版社所印製,題名《觀音大士慈容五十三現象》,頁首有「觀音大士慈容五十三現象贊壬戌夏五野侯題耑」,和「觀音大士現象靈應記明東越胡應麟輯」的觀音靈感記,文末有「古書流通處景印」和「聖觀自在菩薩甘露陀羅尼」。

慈容一現

「慈容一現」(下右圖)是五十三幅圖版中唯一以佛結跏趺坐姿呈現者,主要是表達出「觀音」與「佛」實無二別。如普世之《千手眼大悲心咒行法》就提到「南無過去正法明如來,現前觀世音菩薩」;另《觀音慈林集》也有一段文說「觀世音自在菩薩,亦名撚索,亦名千光眼。此菩薩不可思議威神之力,已於過去無量劫中,已作佛竟,號正法明如來。大悲願力,為欲發起一切菩薩,安樂成熟諸眾生故,現作菩薩。」

由此可知,「觀音」實於久劫前已成「佛」,然為了圓成眾生,起大悲願力而現「菩薩」相。民間信眾對於「觀音菩薩」有稱「觀音佛祖」者,我想這就是對「觀音」與「佛」實無二別的最貼切的表現。

而「慈容一現」所呈現之偈語為:「食訖跏趺坐石床,斗間閒氣燭天光;幾多業識茫茫者,衲被蒙頭在醉鄉。」分別收錄在《禪宗頌古聯珠通集》、《宗鑑法林》、《禪林類聚》等。

此偈的作者,宋‧師一禪師(一一○七-一一七六年),字水菴,十六歲出家,師事臨濟佛智端裕禪師,《續傳燈錄》、《聯燈會要》、《五燈會元》、《五燈全書》等都有傳;《御選歷代禪師語錄》、《禪宗頌古聯珠通集》等有公案。