刻石自先秦開始,秦始皇有大型刻石,如刻於山東的〈繹山刻石〉、〈泰山刻石〉等,屬於紀念武功之摩崖刻石,摩崖刻石之全盛時代則為漢,至東漢而風行於墓碑。漢摩崖刻石是為了紀念鉅大的工程,墓碑則為了紀念亡者。

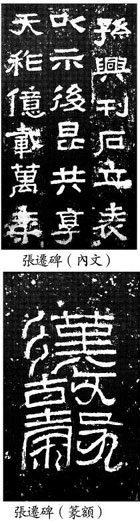

〈張遷碑〉刻於東漢中平三年(一八六),原石在山東省東平縣城內,明朝初年出土,最早的著錄見於明都穆《金薤琳瑯》,現存於泰山岱廟。此碑系故吏韋萌等為紀念亡者張遷而立,由孫興刊石立表。記頌靈帝年間,張遷擔任穀城長、河南蕩蔭縣令任內功績顯著,因而表彰。

刻石往往不署書家姓名,而墓碑則多署名,愈至後世,則無有不署名者,此則說明個人主義隨歷史之進展而出現之痕跡。

此碑特殊之處是,書法象形而不拘於何形。以篆額為例,有別於同期之篆額文字。全名為「漢故穀城長蕩陰令張君表頌」,十二字分兩行而無列,僅節選前三字說明。此書體在篆隸之間又能依勢任意曲屈,似漢印之繆篆,布局緊密大小錯落,遠觀似圖畫,如岩上古松,盤根錯節,龍幹虯枝。用筆既有篆書的圓轉,又多隸書的方折,極其靈動飄逸,不拘形態自成一格。

在兩漢長達四百餘年的隸書碑刻中,〈張遷碑〉書法風格處於嬗變的轉折狀態。其字形不合規律,或扁或長,或大或小,用筆方中有圓,勁而內斂,走筆時的筆勢,能表現力的波動。