圖/聯合文學出版提供

圖/聯合文學出版提供

文/朱玉昌

2025年諾貝爾文學獎頒給了匈牙利作家卡勒斯納霍凱.拉斯洛。瑞典學院評委讚譽他「以具說服力且具遠見的作品,在末日恐怖中重申藝術力量」,這句話既是對他文字的準確概括,也是一種對文學終極使命的回望。

卡勒斯納霍凱.拉斯洛(Krasznahorkai László)出生於1954年的匈牙利小鎮久洛(Gyula),那是一個長期被政治陰影籠罩的地區。這樣的歷史與環境,孕育出他的文學帶有深刻的社會意識與存在焦慮,他的文字以長句著稱,常以逾頁的句構組成一股滾動的意識流,節奏緩慢、壓迫,卻擁有一種近乎神祕的催眠力量。這不是炫技,而是為了讓語言本身去承載時間的重量,方便讓讀者在字裡行間,感受世界崩解的速度與人心沉淪的節奏。

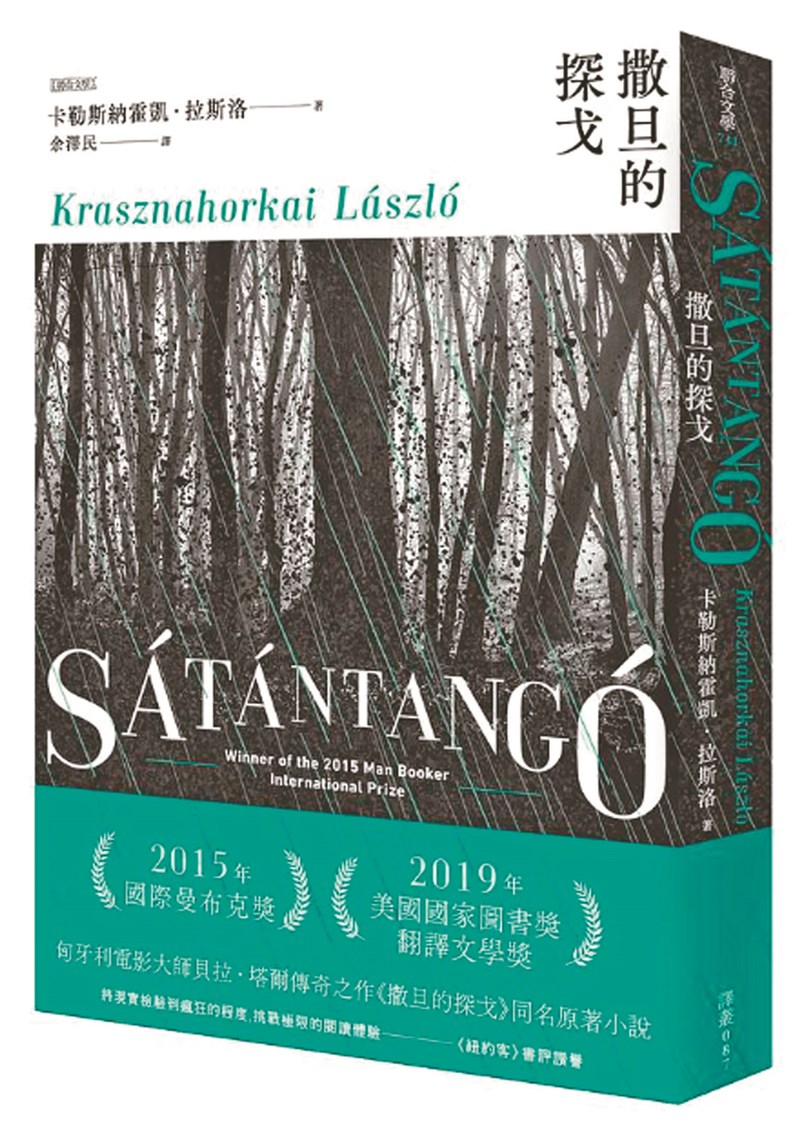

他筆下的思想精華,從細讀《撒旦的探戈》(Sátántangó)與《反抗的憂鬱》(Az ellenállás melankóliája)兩本重要中文譯作,便可清晰窺見他在黑暗中尋找人性與救贖的深刻筆觸。

信仰倫理崩塌象徵

《撒旦的探戈》是他的處女長篇,背景設在一個荒敗的農村。那裡的雨永遠下個沒完,土地溼滑、空氣腐臭,時間彷彿被困在泥濘裡。小說描寫一群被集體理想欺騙,又在幻滅中掙扎的農民,他們在貧困、懷疑與自欺的糾結中輪迴生存。村民間的欺瞞與依附,構成一場關於人性與社會結構的悲劇。拉斯洛的書寫節奏極其緩慢而沉重,卻擁有一種在不自知中,讓閱讀者與角色一起陷入無法自拔的魔力,讀來頗有近乎窒息的束縛感。

對於關鍵人物伊里米亞什的回歸,拉斯洛將他形塑成被視作神祕的救世改革者,他言語所激起的希望,喚起了村民的信任,但他的承諾,則猶如一場美麗的夢境,夢醒時分,一切都成為夢幻泡影,人們眼中不再有希望,只有無盡的空虛。這種幻滅,就是集體信仰與倫理崩塌的象徵。

荒謬與混亂的寓言

如果說《撒旦的探戈》凝視的是幻滅與停滯,那麼《反抗的憂鬱》則轉向挖掘一齣荒謬與混亂的寓言。故事發生在一個沉睡的小鎮,一個巡迴馬戲團的到來,如同命運的引信,一隻巨鯨標本,一個名為「王子」的煽動者,帶來奇觀,也帶來恐懼。謠言與躁動在鎮上蔓延,群眾被情緒牽引,秩序開始鬆動。這場看似短暫兩天的風暴,拉斯洛妙筆寫成文明轉折的縮影,當權力在混亂中易手,那些趁勢而上的人與茫然的群眾,便編織出一幅集體崩解的景象。在馬戲團離開之後,廢墟之上並沒有新世界,只有空氣中殘餘的騷動與無言的憂鬱。

拉斯洛的語言如洪流般翻攪,長句無休、節奏威逼,讀者被推入事件深層,體驗思想的震盪與人性的緩慢腐蝕。他筆下的動盪,人類一次又一次在廢墟上尋找秩序的幻影,終究無法重生。這不是政治寓言,是文明病理的顯現,看著舊人難以建立新秩序,更非宿命的絕望,而是誠實的凝視。拉斯洛用語言對抗虛無,在崩壞邊緣,讓文學再度證明其存在的必要,即使世界崩解,文字仍能保存一絲抵抗的尊嚴。

在這兩部作品中,拉斯洛以長句跟反覆、黑暗和荒謬,構築出一種幾乎神學性的敘事。世界在他的故事中並非毀滅,而是陷入永恆腐敗與再生循環,人類不是被判死刑,而是在灰燼裡持續掙扎。他不以道德說教來書寫,而是依託語言的韻律、視覺的重量、心理的震盪,迫使讀者重新面對存在的本質。這種文字力量,正是諾獎評審口中的「在末日恐怖中重申藝術力量」,即便世界崩塌,文字仍能抵抗虛無。

拉斯洛的小說之所以難讀,就因為它誠實。它拒絕被情節帶領,讓語言本身承擔現實的全部重量。在今天快速消化的閱讀時代,這種誠實顯得格外稀罕。他的文字告訴讀者,文學不是為了安慰,而是為了讓人面對不願直視的黑暗。《撒旦的探戈》的村落與《反抗的憂鬱》的馬戲團,並不僅屬於匈牙利,也並不只屬於虛構,而是整個人類精神風景的投影。

因此,2025諾貝爾文學獎宣布頒給拉斯洛時,世界讀者看見的不是向一位孤獨作家的肯定,而是在幻滅時代,藝術依舊能抵抗,語言依然能發光,那怕河流幽暗,仍有人在其中前行,不斷尋找光的方向。