校本部原為清朝理藩部。圖/黃筱婷

校本部原為清朝理藩部。圖/黃筱婷

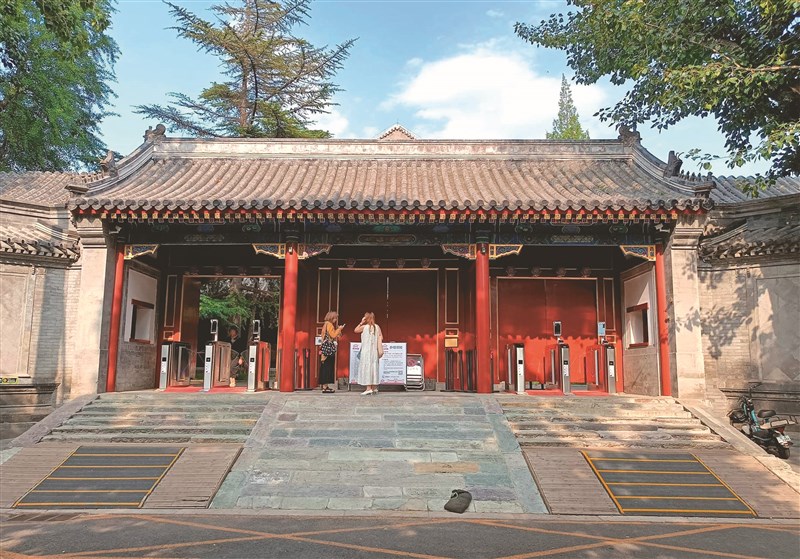

北京中法大學舊址入口。圖/黃筱婷

北京中法大學舊址入口。圖/黃筱婷

文/黃筱婷

在北京東城區順著綠蔭往胡同走去,隱約可以看到遠處街道邊典雅的灰磚建築,那就是中法大學舊址了。中法大學校本部,原來是清朝的理藩部,或許,這就是學校建築為何如此古色古香且氣派非凡的原因了。

提到中法大學,就不得不提該校的聯合創辦人──李石曾,他不但是最早在法國發表學術論文的中國人,在巴黎時更與吳稚暉等人共同發起了「勤工儉學運動」。當時的法國,受到了法國大革命與工業革命的影響,進步思惟影響了諸多學者。李石曾歸國後,便在北京西山的碧雲寺創辦留法預備學校,希望能夠幫助欲前往法國留學的青年學子。

後來,蔡元培擔任北京大學校長一職,並兼任中法大學校長,李石曾在北京大學授課之餘,也在西山的留法預備班授課。因西山位置較不方便,因此一九二四年時,便將校本部、理科以及生物所遷移到現今的中法大學,並開始逐步擴充學科範疇,同時也擴建了校園內的建築。

如今,中法大學舊址做為市級文物保護單位,開放了許多教室供遊客參觀,並條理分明地敘述了這所學校的過往;由校名便可知道,其特色在於對法語的重視。全盛時期的中法大學,包括了三十多處附屬單位,遍布歐洲與北京、上海等大城市,甚至還有自己的煤氣廠、化工廠、農林試驗場。

中法大學在尚未併入其他學校時,為中法之間的交流起了關鍵的作用,可說是新教育的一種體現,也幫助了許多前往法國留學的學子;甚至,還在法國里昂成立了「中法大學海外部」,也就是「里昂中法大學」。

里昂中法大學是中國在海外設立的第一所大學機構,其重要性自是不可言喻。許多在法國的留學生,常聚集在一起討論著各式願景,許多重要的文學作品,也是在此時被翻譯為中文或者法文,促進了兩國的學術交流。

在中法大學舊址開放的教室中,穿過一扇又一扇墨綠色的教室大門,我嗅到了自由的學術風氣與新式教育的氣息,依然飄盪在校園的每一處角落,想像著:當年抱著書本讀到深夜的學子,如何思考並規畫著未來,他們的眼眸散發著強烈的渴求,那正是時代青年追求知識與進步的強健展現。