圖/克拉克

圖/克拉克

文/山羊

老師教英文單字mosquito(蚊子)時,順便教了mosquito magnet(蚊子磁鐵)這個有趣名詞,形容特別容易吸引蚊子,一天到晚被蚊子咬,好像天生就是讓蚊子免費吃到飽的人。

小明想到他媽媽應該就是個不折不扣的「蚊子磁鐵」,因為每次爬山回來,她的手腳常常可以見到被蚊子叮咬的紅豆冰,讓她又癢又煩。而一路跟她走在一起的阿嬤就很少被咬。

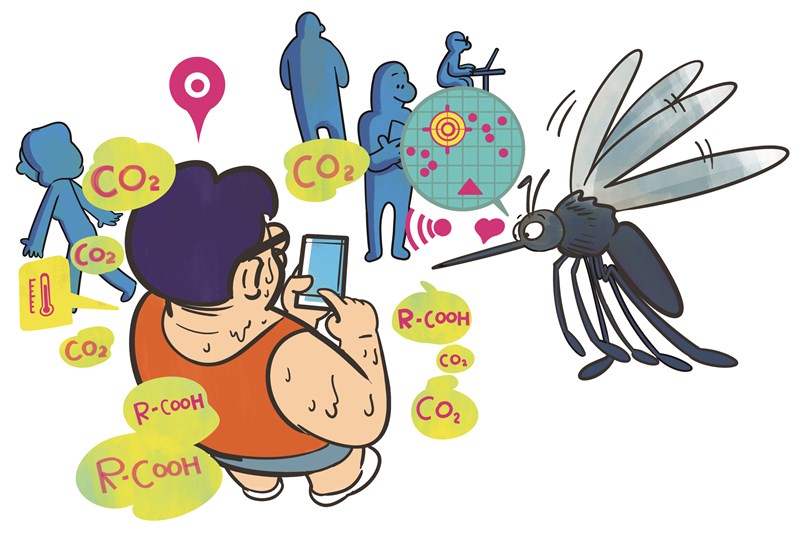

老師說,雌蚊很難躲避,因為牠們嗅覺比狗靈敏,不僅能分辨我們及其他動物的氣味,還能透過我們呼出的二氧化碳、體溫及體味等線索來追蹤,而且已經進化到可以在一群人當中尋找牠們特別鍾愛的獨特氣味。

讓小明不解的是,牠們為什麼那麼厲害?還有,為何有人會特別容易吸引蚊子?

精確追蹤 精準定位

的確,蚊子並非隨機選擇獵物,而是會利用多重細微線索,精準追蹤及選擇目標。牠們的嗅覺系統有多達數十種的嗅覺感受器,同時也是辨識「化學圖譜」的高手,不只聞單一氣味,而是「解讀整體氣味的組合」。

科學家說,遠在60公尺外,蚊子就能感應到我們呼出的二氧化碳,循跡飛近到15公尺左右,找到我們黑色輪廓的身體。然後再逼近到一、兩公尺時,就能嗅到我們的腳、腋下以及皮膚等散發的氣味,藉著熱氣流引導,精準定位,再利用腳上的味覺感受器來精選著陸點。

一般說來,呼吸頻率較快、肺活量較大、運動之後、體型較大(如肥胖者或孕婦)、新陳代謝較快(如小孩)的人,呼出的二氧化碳較多,較容易成為蚊子目標。

另外,小孩、孕婦、運動後以及飲酒後等體溫較高的人也更容易吸引蚊子。

汗水中的乳酸、尿酸、氨等代謝物的氣味(即我們的體味)因「味道迷蚊」,自然成了蚊子的「美食導航」。

也有研究顯示,O型血的人可能因皮膚分泌物的特定抗原,也較易被蚊子叮咬。

最後就是,蚊子偏好黑、紅、深藍等深色衣服,因為深色會吸收及保存熱量,讓蚊子更容易偵測到人體。

羧酸多寡 命運不同

至於有人是「蚊子磁鐵」的原因,可能跟皮膚上分泌的「羧酸」(Carboxylic Acid)有關。羧酸分泌愈多,對蚊子的吸引力愈大,被蚊子叮咬的命運跟羧酸分泌少的人大不相同。

簡單說,羧酸是一種有機化合物,是我們皮膚代謝物的一部分,會從汗腺、皮脂腺以及皮膚上的微生物活動中釋放出來。有人的皮膚會分泌較多的脂肪酸,經過細菌分解、利用後,就會產生較多的羧酸以及獨特的體味,被蚊子視為「好吃的就在那裡」的信號。

在一項研究中,科學家分析了8名受試者皮脂中的50種分子化合物,發現對蚊子最具吸引力的那位,皮膚分泌的羧酸含量遠高於其他人。結果顯示,他對蚊子的吸引力是第二名的4倍、最後一名的100倍。

至於羧酸分泌的多寡,可能跟他們腸道的菌叢以及基因影響皮膚微生物的組成與氣味產物的分布有關。

小明覺得,對於媽媽這種天生就是蚊子的「天選之人」來說,既然無法改變體質,應該要把自己想像成是一個「高價值獵物」,得用高規格的保護機制,就像是VIP的保全系統一樣。

所以他建議媽媽以後應該採取主動措施,從外到內多重防護,如使用防蚊液、穿著淺色寬鬆及長袖衣物、使用蚊帳及捕蚊燈、避免黃昏與黎明外出……盡量不讓自己成為「蚊子的行走大餐」。