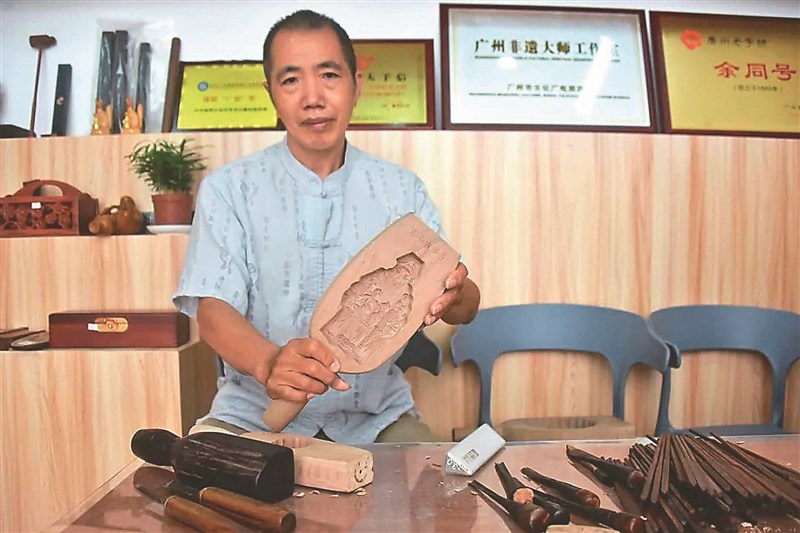

余兆基在永慶坊店鋪裡雕刻廣東傳統餅印。圖/新華社

余兆基在永慶坊店鋪裡雕刻廣東傳統餅印。圖/新華社 圖/新華社

圖/新華社

文/記者黃碩、詹奕嘉、周穎

在余兆基看來,手工製作之所以仍有人喜愛,是因為那是用心做出來的,充滿「溫度和感情」。

在位於廣州永慶坊的工作室裡,余兆基正神情專注地在一塊木板上雕刻。木板形似一塊被拉長加厚的乒乓球拍,擁有手柄,拍心位置有一個圓形凹槽,大小正好是一塊廣式月餅。

隨著木槌和特製刻刀在余兆基的手中揮舞,精巧的線條沿著凹槽內部浮現。

今年將滿六十五歲的余兆基正在製作的是廣東省非物質文化遺產廣州餅印製作技藝,這項技藝他已堅持了半個世紀。

歷史追溯三百多年

餅印用於製作廣式月餅、雞仔餅、龍鳳禮餅等各式傳統廣式餅食,也是「食在廣州」文化的重要內容。將完成前期製作的麵團壓在刻有各種花紋字樣的木製餅印上,是製作廣式餅食的關鍵一步。資料顯示,廣佛地區有史可尋的餅印製作可追溯至三百多年前。

「我們家做這個有一百六十年了。」余兆基說,他所經營的餅印鋪︱︱余同號由其高祖父創立於清朝同治年間,至今已傳承五代,是廣州市目前唯一一家仍在堅持手工製作傳統餅印的老字號。

在二十一世紀以前,手工餅印是廣州各大酒樓製作點心不可或缺的工具,因此余同號也曾一度訂單不斷。但隨著二○○○年前後機器生產逐漸普及,手工餅印生意也開始式微。

「現在這個時代就是要快。」余兆基略顯無奈地說。

木製餅印製作正是一門與「快」背道而馳的手藝。用於製作手工餅印的木材需要先自然風乾兩年,再經過畫樣、車手柄、挖陰陽等至少十幾道工序,這使得製造手工餅印的成本和耗時都明顯更高,也「勸退」了很多酒樓。

儘管如此,余兆基堅信,手工製作仍有其不可替代的價值。「機器做的東西太完美,沒有靈魂。」他說,就像人的左右臉永遠不可能完全一樣,手工製作的每一件產品都是獨一無二的。

目前,余同號的手作餅印主要銷往香港的高端酒樓,也賣到澳洲、美國等海外地區。「只要有華僑、華人的地方,就有需求。」余兆基說。

「畢竟他們的根在這裡,對傳統的東西是有感情的。」他說。

用心做都是好吃的

由於手工餅印市場有限,余兆基的孩子選擇從事其他行業,而他此前收的徒弟對於餅印製作也以興趣學習為主。但他仍希望這門祖傳手藝能延續下去。

二○二○年八月,永慶坊非遺街區正式開市,這是廣州首個非遺街區,也成為展示與傳播嶺南文化的新平台。街區引入非遺代表性傳承人十餘人並建成大師工作室,包括國家級非遺代表性項目廣彩、廣繡,以及省級非遺項目廣州琺瑯、廣州餅印等。

進駐永慶坊非遺街區,余兆基目前日常在新店面製作餅印,向往來的中外遊客展示雕刻技藝。此外,他還會在店裡舉辦餅印製作工坊。

「有人是想玩一下,還有人就是想挑戰一下自己。」余兆基說。在他看來,手工製作之所以仍有人喜愛,是因為那是用心做出來的,充滿「溫度和感情」。

「不管做得好不好,用心去做的東西,做出的點心都是好吃的。」他說,「這是很難用言語描述的。」

新華社港台部供稿