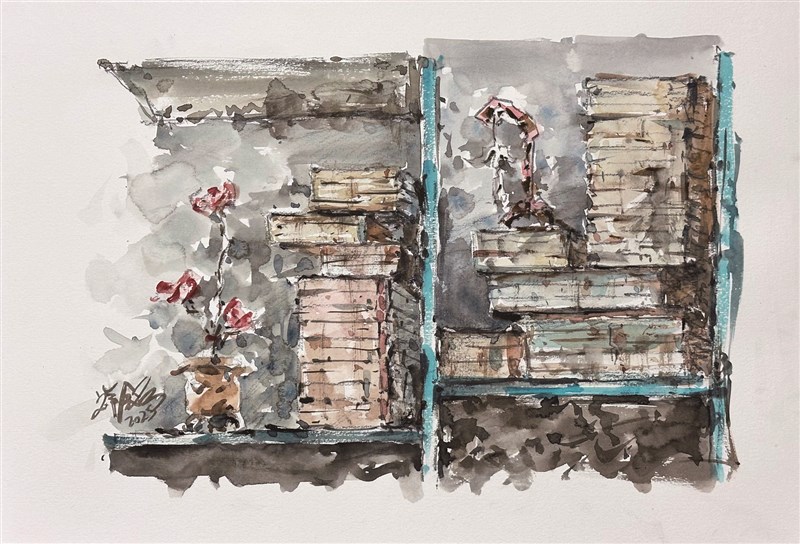

圖/Ming

圖/Ming

文/陳韋哲

在沒有網路、沒有出版社的年代,一部好的文學作品的傳播,或者一位文學家能夠被社會大眾所認識,依靠的不只是印刷技術,而是慧眼識書之人。明代文人茅坤,就是這樣一位憑著鑑賞力、收藏力與編選能力,影響後世文學風貌的重要人物。

茅坤是明朝晚期的一位政治人物,除了平常的行政工作與文學創作之外,他最大的興趣便是收藏各式的書籍。他喜歡買書、抄書,對於難得一見的書籍版本,更是費盡心思的購得珍藏。在中國古代,對於有這樣的性格和行為模式的人,會給他們一個特別的稱號──藏書家。

藏書家不僅要擁有豐富的書籍相關知識,能夠辨別哪些是珍貴的、值得收藏的好書,還要具有相當的文學鑑賞能力,才足以發掘那些還沒有被文壇或社會大眾所重視的文學家。就如同魏晉南北朝的詩人陶淵明,在當時並不受到重視,一直要到唐朝被李白、杜甫等詩人推崇以後,才逐漸獲得詩壇關注一般。我們現在國高中課本中經常聽到的「唐宋古文八大家」,就是在茅坤的慧眼下所誕生的「文壇偶像團體」。

中國古代的散文創作大致可分為兩種截然不同的風格,一是以華麗的詞藻堆砌的駢文,另一種則是強調文章內涵的古文。在魏晉南北朝時期,許多文人追求文章的表面形式,會在意文句上的對仗排比,強調聲音上的平仄和諧,甚至會刻意選擇華麗典雅的字詞來撰寫文章。這樣的習慣雖然產生了不少形式與內容兼具的好作品,但卻也造就了更多徒具漂亮形式卻沒有內容的空泛之作。