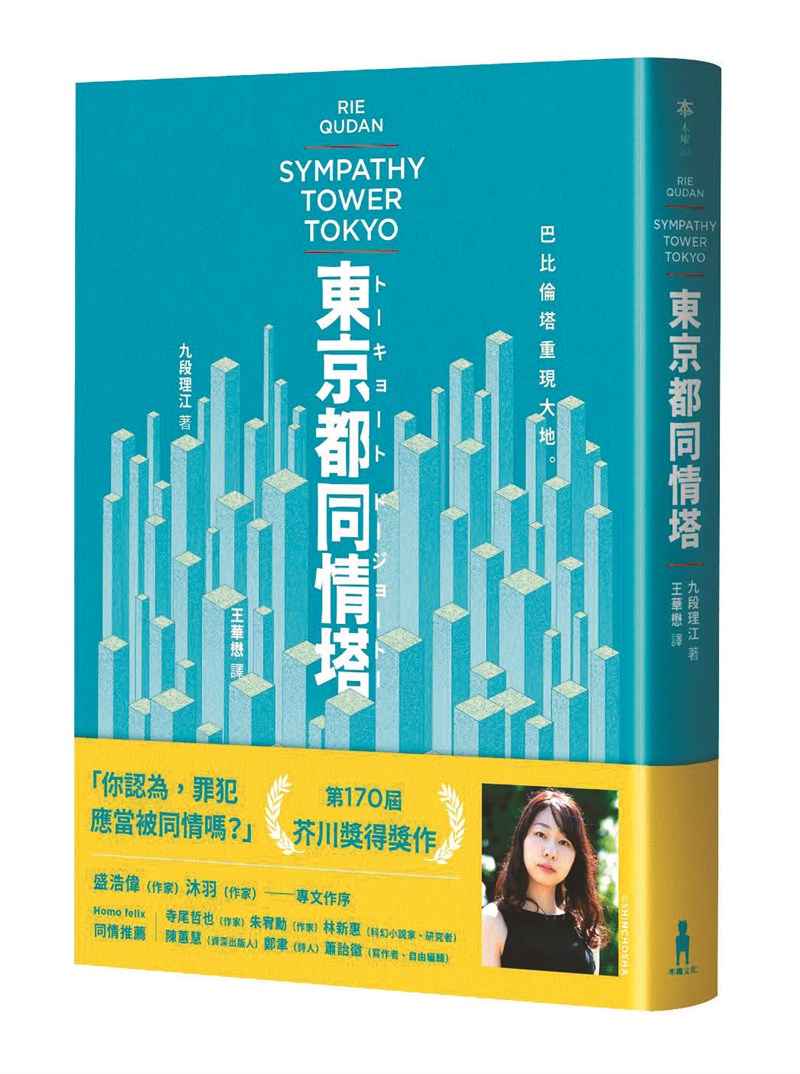

《東京都同情塔【170屆芥川獎得獎作】》,木馬文化出版

《東京都同情塔【170屆芥川獎得獎作】》,木馬文化出版 我覺得她需要有人支撐,但我只能沉默地跟在她身後,卻又從她的背影中看到了母親的影子。(示意圖)

圖/123RF

我覺得她需要有人支撐,但我只能沉默地跟在她身後,卻又從她的背影中看到了母親的影子。(示意圖)

圖/123RF

文/九段理江 譯/王華懋

「沒這回事。如果妳贏了競圖,真的成為這座塔的設計師,到時候媒體一定會來採訪、或是開記者會什麼的。在這些場合,妳就不要稱它Sympathy Tower Tokyo,而是堅持叫它東京都同情塔。不必刻意強調,自然而然、理所當然地說『在設計東京都同情塔時,我最想和大家分享的理念是……』或者『我對東京都同情塔的願景是……』。就算有人糾正妳『牧名小姐,是Sympathy才對』,妳也不要管他,只需維持一貫的步調帶過:『啊,簡言之就是東京都同情塔嘛,不都一樣嗎?』甚至稍微帶點嗤之以鼻的反應也不錯,好比說:『現在都已經是全球化時代了,還在糾結英語和日語這點小差異?重要的是發自真心對犯罪者的sympathize吧?』如果『同情塔』真的比『Sympathy』更適合,就會普及成為暱稱,沒多久,大家就會忘掉『Sympathy』,每睡過一晚,就遺忘一分。等所有人都忘了『Sympathy』時,正式名稱反而會變得可笑,甚至讓人羞於提起。日本人最無法承受的就是這般羞恥。到頭來,『Sympathy Tower Tokyo』這名字將彷彿從來不存在。一定會變成這樣。就像消失的兩千圓紙鈔一樣,彷彿從來不存在。一定會的。所以,首先牧名小姐要贏得競圖,蓋出一座超酷的塔。」

我真心誠意地建議著,只見她眼眶含淚,苦澀地笑道:「我欣賞你的幽默。」摻著紅酒的唾液順著脣角滑落,宛如血滴。

「真希望我也能像你一樣,說起話來輕飄飄的,像雲朵一樣自在溜走。你是在哪裡學的日文?」

她的聲音引得遠處桌位的男客回頭,那反應像認出了她是建築師牧名沙羅。男客人對同桌的女人低聲說了什麼,女人也轉頭瞥了一眼。真的,是牧名沙羅。女客沒有出聲,僅露出驚訝的目光,深深點著頭。我不禁在意起那些人如何看待我,立時食欲全消。他們會不會以為我是牧名沙羅的小男友?還是兒子?但以兒子來說歲數又太大?或是和富婆約會換取援助的窮光蛋?我想專心聽女建築師說話,但我靈魂的一部分又像是跑去了他們的桌上。

女建築師自然不會在意我是否靈魂出竅,吃著義式冰淇淋,喝著餐後甜酒的同時,她以審視素描對象的眼神盯著我的輪廓,開始用語言勾勒我每一個細微的部分,從頭蓋骨、耳朵到鎖骨,描述得無比細膩。若非借助鏡子,我的肉眼根本無法察覺這些部位。她對「美」這個詞彙的過度使用,最終用一句「我的詞彙太貧乏了,我是窮人」來自嘲總結。隨後,她叫來那位與她早逝堂弟神似的服務生,掏出一張質感勝過多數人手中信用卡的卡片結帳。扣除這頓餐費後,她的財富或許的確減少了一些︱︱但我沒將這個想法說出口。

彷彿見到母親身影

「我要去競技場附近散步,拓人,你呢?」她問。我答應與她同行,因為擔心她獨自在外不安全,而這個擔憂也證明是正確的。走出飯店,看見競技場燈光的瞬間,她彷彿成了被燈光吸引的虛弱飛蛾,搖搖晃晃地走上前,甚至對接近的車輛毫無察覺,試圖直接穿越馬路。我不得不抓住她的手臂,強行拉住她。她的狀態應該不全是出於酒精的緣故。我覺得她需要有人支撐,而我希望自己能夠成為那個人。儘管如此,我只能沉默地跟在她身後,卻又從她的背影中看到了母親的影子,搞不清楚自己究竟是在跟隨誰。

來到競技場近旁,她沐浴在燈光下,看起來彷彿自身也在發光。我心想,若人體的預設狀態就是如此發亮,那麼膚質問題也就無需在意了。我隱約知道,對於她,或建築圈的人而言,這座建築似乎有著非比尋常的意義。這座競技場由外國知名建築師設計,因建設經費爭議而引發社會譁然。完工後,它贏得了一些讚譽,卻招來更多的批評。對某些人來說,這是福音;對另一些人而言,卻是噩夢。但於我而言,它僅僅是一團耗費巨資建成的無意義混凝土塊。或許是我這輩子見過最大型的建築,但看過一次也就足夠了,甚至過一晚可能就會忘記。哪怕它明天被掉包成東京巨蛋,我也毫不在意……

(摘自《東京都同情塔【170屆芥川獎得獎作】》,木馬文化出版)

【作者簡介】

九段理江

1990年出生於埼玉縣。2021年以作品《壞音樂》(惡い音樂)獲得第126屆文學界新人獎正式出道。同年發表的向太宰治致敬之作《Schoolgirl》入圍了第166屆芥川獎和第35屆三島由紀夫獎。2023年3月,憑藉該作獲得第73屆藝術選獎新人獎。同年11月,作品《寫詩的馬》(しをかくうま)榮獲第45屆野間文藝新人獎。2024年1月,以《東京都同情塔》獲得第170屆芥川獎殊榮。