圖/kimi

圖/kimi

文/簡麗賢

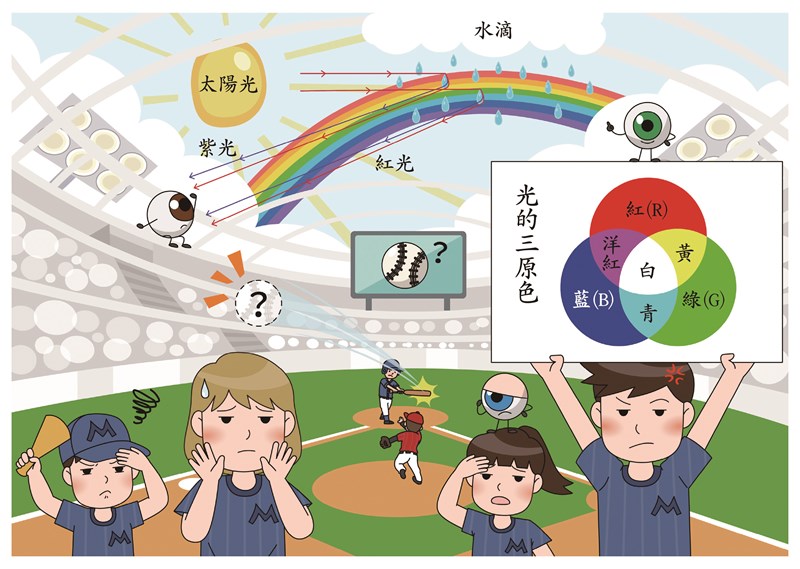

日前大巨蛋職棒比賽,發生外野觀眾席白色座椅「吃球」效應,影響判決爭議,引發球隊教練與裁判委員言語衝突。

顏色干擾 運動賽事

一大片觀眾席白色座椅與白色棒球的色彩,涉及科學與視覺的問題。人類能分辨顏色,是因為眼睛的視網膜具有可以接收與辨別紅、綠、藍顏色的視錐細胞,視錐細胞各有能辨明的單色光波長的範圍與敏感度。依據3種視錐細胞篩檢出光量比例,腦中視神經再混合成各種顏色。此外,不同的色彩也會造成相對位置與醒目的差別,容不容易辨別與此有關,對比鮮明產生吸引人的效果。

就比賽而言,比賽用球、場地環境與競賽員穿著服裝的顏色,往往有其特殊規定。「工欲善其事,必先利其器」,以國際桌球協會認可的標準比賽場地,規定桌子為藍色、地面紅色、用球為橘色。選手競賽時應穿著上衣、短褲或短裙,服飾主體顏色需明顯與桌球不同。為何比賽服裝需要規定呢?主要是避免造成選手與裁判的視覺干擾,影響比賽判決及公正。

因此運動比賽絕不僅是比賽,場地規畫與競賽員穿著都涉及光與顏色的科學。

談到光與顏色的科學,自然想到雨過天晴看到美麗璀璨的彩虹,彩虹的顏色如何產生?要回溯牛頓的三稜鏡探討光的色散。白光射入三稜鏡會產生折射現象,由於不同色光在三稜鏡中折射的角度不同,所以白光中的紅、橙、黃、綠、藍、紫等色光就偏折到不同位置,產生「色散現象」。肉眼可察覺的可見光紅光,經由三稜鏡偏折的角度最小,紫光最大。彩虹就是日光的色散現象,在有水氣瀰漫的地方,日光就有可能經由水氣中的小水珠偏折而產生色散,因而產生彩虹。同一水珠色散後的各種色光偏折到不同角度,眼睛雖無法同時看到它們,但可看到不同角度的水珠偏折的不同色光。因此我們看到彩虹的每一種顏色,來自於不同仰角的水珠造成的色散。

以物理學而言,色散實驗告訴我們,日光主要由6種色光組成的白光。以光的三原色理論,科學家發現這些色光以各種不同比例混合,可形成多種顏色的光,目前公認的紅、綠、藍3種色光是光的三原色。選紅、綠、藍為光的三原色,主要是因我們眼睛的感覺顏色細胞有3種,分別對此3種色光產生反應。

原色搭配 豐富視覺

若以相同強度的紅、綠、藍光同時投射在白色屏幕上的結果,重疊的部分看起來就變成不同的顏色,其中紅、綠的混合光看起來變為黃色光,而單色光中也有黃色光,用肉眼無法分辨其中的差別。生活中最常見的例子是彩色電視螢幕,上面布滿映像管發出三原色的光點,控制三原色的不同光點數比,就可呈現出不同顏色。

當日光照射在不發光的物體上,物體顯示的顏色不一定是白色,而可能是6種色光中的任何一種。我們能「看到」物體,是因物體將日光漫反射後,進入到我們的眼睛而產生視覺效果。一般而言,物體反射出來的光與入射光常有不同的色光組合,這是因為光照射在物體上,會有部分光被吸收,部分光被反射或透射,只有被反射或透射出去的光,才會進入到我們的眼睛,讓我們感受到物體的顏色。因此,看到物體的顏色取決於反射或透射的色光成分。

此外,人類肉眼能接收的光波長,約在400奈米的紫光至750奈米的紅光波段之間,但眼睛對此波段可見光的敏感度卻不完全相同。實驗得知,人眼對波長為555奈米的黃綠光最敏感,亦即各色光每秒有相同能量照射到眼睛,人眼會覺得黃綠色光最亮。