圖/克拉克

圖/克拉克

文/簡麗賢

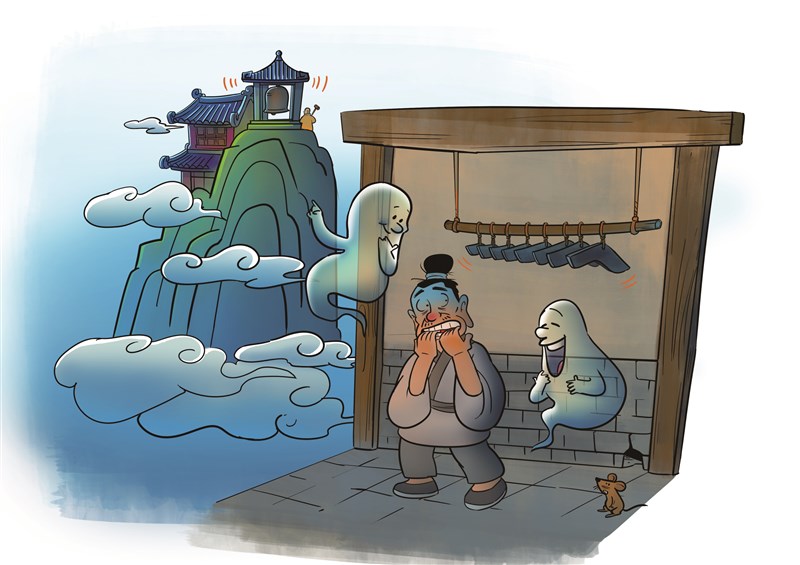

唐朝文學家記載一則「鐘與石磬」的故事:

一位住在洛陽郊區的修行人,珍藏一個古代人用玉石製成的打擊樂器石磬,他將此石磬吊掛在屋內牆壁,雖無人敲擊此石磬,但它早晚會自動發出聲音。

修行人誤以為鬼神作祟,心生恐懼而不安,於是請來江湖術士念咒驅鬼,但石磬早晚仍自動發出聲響。直到有一天,他的好友來訪,環顧此房屋的四處環境,發現修行人住家附近郊區的一座宮廟懸掛一口鐘。這位好友旋即取一把銼刀,在石磬上磨了幾下,這石磬早晚不再發出聲音,卸除修行人的心腹大患。

自然頻率 觸動心弦

就科學概念分析這一則故事情境,這麼巧,這個石磬具有的自然頻率,(natural frequency)恰與宮廟掛鐘發出的聲波頻率相同,因此每一回鐘響,就觸動石磬的「心弦」,產生共鳴。

修行人的朋友環顧四周環境,觀察入微,又具科學素養,用銼刀磨石磬,改變石磬的自然頻率,不再與宮廟的鐘共振,石磬即不再共鳴,修行人能安眠。

以一定長度的細線綁住小鋼珠,鉛直懸掛後輕推小鋼珠。讓鋼珠小角度來回擺動,形成如同老掛鐘的單擺。單擺會以固定頻率來回振盪,稱為該單擺的自然頻率。再取一同樣長度細線製成小鋼珠單擺,並將此二單擺鉛直懸掛在一細桿,輕推其中一單擺,經過一段時間,另一單擺也會隨著小角度擺動,這是物理學的共振(resonance)現象,與上述的「鐘與石磬」異曲同工,科學概念相通。

若以能量的觀點理解單擺共振現象,當外來擾動的頻率,與單擺的自然頻率不同時,外力有時作正功,有時作負功,平均而言,對振幅不會有太大的影響。然而,若擾動頻率與自然頻率相同時,外力即可跟隨單擺的擺動,一直正功輸入能量,增加單擺的振幅。

在公園裡盪鞦韆是共振常見的例子,無論是靠別人或自己推動,必須抓住鞦韆擺動的頻率,以此配合施力的時機,才能把鞦韆盪得高。簡言之,當外界擾動的頻率,恰好與物體的自然頻率相同時,即便很小的擾動,也會讓物體振盪,這現象稱為「共振」。

聲音的共振現象稱為共鳴。以實驗室三具附有共鳴箱的音叉為例,音叉甲、乙的自然頻率相同,但與音叉丙不同。敲擊甲音叉後,乙音叉會跟著振動,但是丙音叉卻無動於衷。這是因為自然頻率相同的甲、乙音叉,產生共鳴的現象。

聲音共振 樂器共鳴

生活中的弦樂器如吉他、南胡、小提琴等具有兩端固定的弦,受到外微擾後,產生一系列不同頻率的駐波,說明物體的自然頻率不是惟一。

弦樂器發聲原理應用共鳴。長度與張力固定的弦線,具有一系列的自然頻率。當琴弓拉過琴弦時,摩擦力造成不同頻率擾動,若吻合弦線的自然頻率,其音量因共鳴而被放大。由於琴弦振動發出的聲音強度太弱,因此弦樂器附有音箱,利用音箱共鳴,透過接觸面積進一步放大聲音。一言以蔽之,用琴弓演奏小提琴時,先是弦線產生共振,然後是音箱共鳴,才是我們聽到小提琴的樂音。

如果對著一端開口一端封閉的量筒或玻璃管柱吹氣,可能聽到空氣柱共鳴聲。採用一端封閉可裝水,並能調整水位的1公尺玻璃空氣柱,可觀察如同管樂器的共鳴效果。

將振動中的音叉置於管口附近,再慢慢倒水至管中。當管內空氣柱恰好是某些特定長度時,空氣柱因共鳴而發出聲音。雖然音叉的音量沒變大,但空氣柱透過共鳴使聲音強度變強。改變空氣柱的長度,其自然頻率也改變,與音叉的自然頻率對上時,就發生共鳴,例如單簧管,吹氣引發的空氣振動,包含不同的頻率,只有與樂器管內空氣柱的自然頻率一致時,才發生共鳴,成為我們聽到的樂音。