基本上發言內容的好壞,都是由他人來判斷的。不過,讓人有感的發言要透過練習、自信和想像力。(示意圖)

圖/123RF

基本上發言內容的好壞,都是由他人來判斷的。不過,讓人有感的發言要透過練習、自信和想像力。(示意圖)

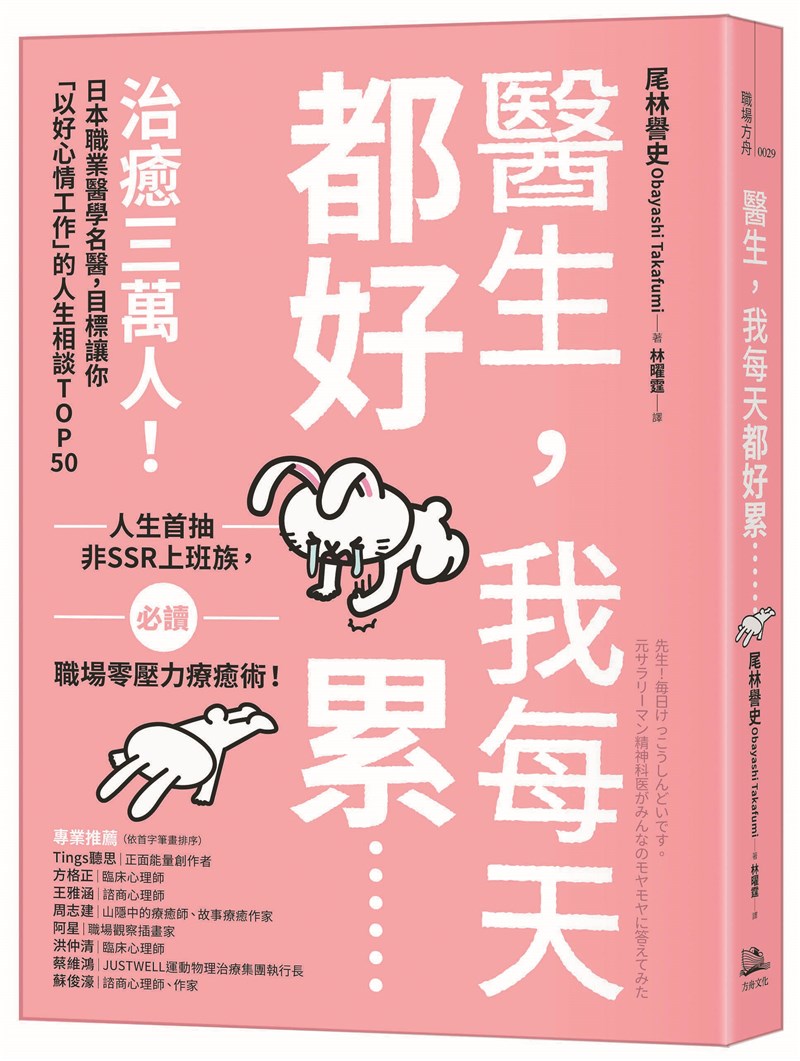

圖/123RF  圖/方舟文化出版

圖/方舟文化出版

文/尾林譽史 譯/林曜霆

反正都要發言了,就應該要「說出好內容」──我能夠理解會這樣想的心情。然而,假使這種心情太強烈,反而會讓人變得不知道該說什麼才好。而且,基本上發言內容的好壞,都是由他人來判斷的。

你也遇過雖然說話的本人認為「我說得很不錯」,周圍卻陷入靜默的情況吧?相反地,也有覺得「講這種事情沒關係嗎?」怕怕地說出,卻獲得好評價的情況。

不過,能做判斷的並不是自己。因此費心考量「要講出好的內容」,實際上並沒有什麼意義。

雖說如此,因為世界上存在著能夠說出讓聽眾沉吟的銳利見解,或貼近他人心情之風趣話語的人,所以我也能夠理解為何會有憧憬著「我也想要說出那樣的內容」的心情。

若你是這樣想的話,就更有必要積極地發言以累積經驗。沒有對外表達,就不可能接收到回饋。要透過「原來說出這樣的內容,會得到這種反應啊」這般的學習,來提升發言的品質。

為了累積經驗,總之在一開始時就先把「想要說出好內容」這樣的追求放到旁邊去吧。然後直率地就自己所感受到、思考到的內容來發言。沒有其他意思的直接發言,並不會被當成是帶有惡意的內容。而且,受到稱讚、獲得好評原本就不是「說出意見」的目的。如果這才是最大目的,那我想我也會怕到講不出話來。

累積經驗,習慣把自己的意見說出口之後,就可以培養出判斷「這個好像可以說出來」、「這個還是不要說了」的直覺,這就是經驗的恩賜。更進一步來說,應該也會積累到一些自信才對。雖然只是發言,但「自信」是非常重要的喔!尤其是像諮詢者這種類型的人,所缺乏的或許就是自信。

備齊想像力與自信

另外一項重要的特質,就是「想像力」了。

周圍的人追求著什麼?在想些什麼?說出怎樣的內容會給人什麼樣的感受?如果能擁有對以上問題的想像力,便能夠降低發言偏離目標的機率。

過去的我,雖然有著「自信」,但「想像力」卻不足夠。所以經常大剌剌地說了一堆意見,但都只是以「我認為絕對是這樣的,因為我就是這樣想的!」這類的方式,淨說些沒人能接受的內容。結果,在工作上就拿不出什麼成果來。

這樣的我,也是在累積許多社會經驗的過程裡,了解到「想像力」的必要性,才逐漸培養起這項能力的。

想像力,換言之,就是「對他人的體貼設想」。像諮詢者這種類型的人,與我不同,在提升這項能力時有著很高的可能性。因為你們有著能夠察覺到當下氛圍、能為人著想的特質。正是由於會在意「對方是怎麼想的?」、「該讓對方如何認為?」所以發言時才會如此猶豫。

既然如此,那對這樣的你來說所必須的,就是「自信」了。沒問題的,因為這是藉由累積經驗逐步培育出來的能力,請務必試著大膽地發言吧!

(摘自《醫生,我每天都好累……》,方舟文化出版)

作者簡介

尾林譽史(Obayashi Takafumi)

精神科醫師。職業醫學醫師。VISION PARTNER精神科診所四谷的院長,並任職於東京大學醫學院附屬醫院精神神經科,也於note、KAYAC、Jimoty等共15家企業擔任職業醫學醫師及諮商業務。

另與人合著《企業應該如何面對精神健康——從經營戰略來談職業醫學》。