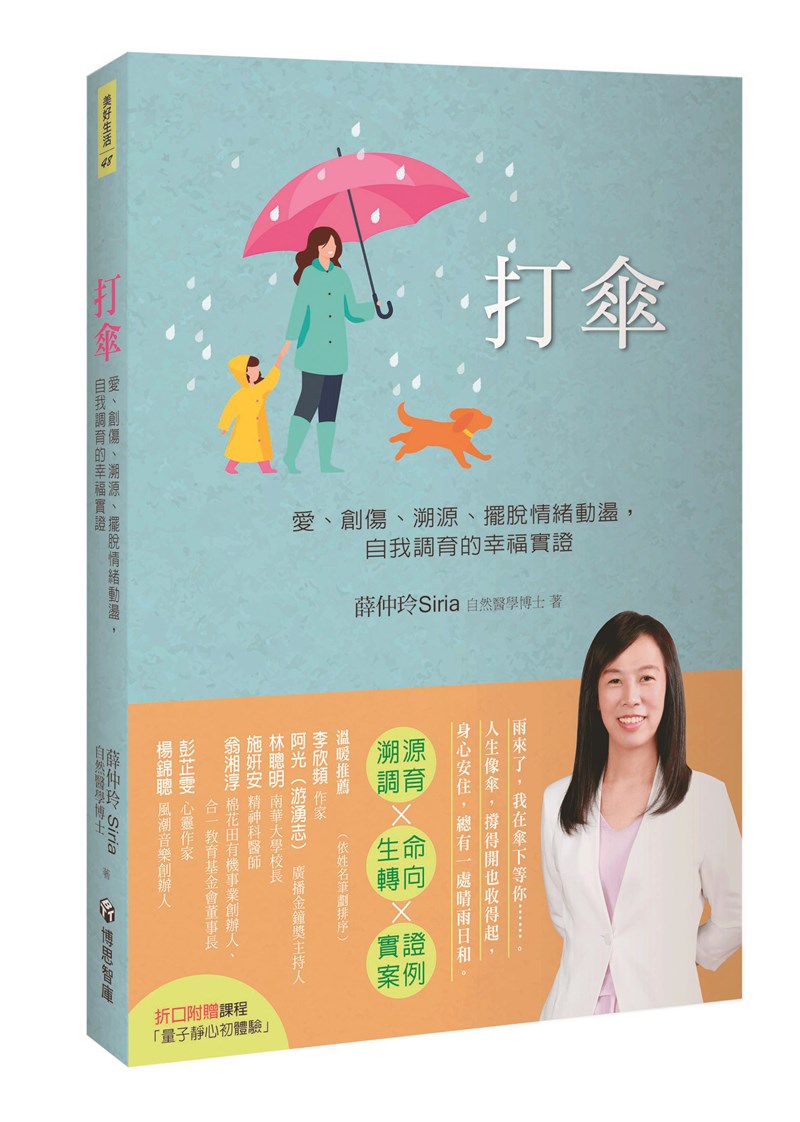

圖/博思智庫出版

圖/博思智庫出版 最好的成長,是在意識上,而最好的貢獻,是去幫助人們在意識上成長。(示意圖)圖/Pexels

最好的成長,是在意識上,而最好的貢獻,是去幫助人們在意識上成長。(示意圖)圖/Pexels

文/薛仲玲

生活中夾雜著各種遭逢的變故、事件所帶來的情境,以及在人際互動經驗的積累,成為我們在關係中的應對。

當下有時為了生命得以繼續前行,選擇某種方式來迴避造成更多危急的狀態,以致讓這些過去未被消融的情緒,形成無意識中的負荷,影響著信念系統與判斷事物的能力,也決定是否在每一個面臨人際溝通當下產生出智慧的抉擇。

有了上述認知之後,可以透過一些覺知與步驟,來協助擁有自我修復的力量。當面臨關係情境下,如何拿捏得當、溝通得宜,當意見分歧時,不妨先審視以下的洞見,地球核心上的每個人都是一樣的,不論是誰,都需要愛與被愛。

人類的六種需求

◎確定性

我們一生中總試圖朝著兩個面向努力,因為這最容易使我們感到安全感。

關係穩定:在一個變化萬千、不安全的世界裡,有一樣東西可以帶來安全與滿足,就是關係,特別是家庭關係就如同大樹的根,使人充滿支持的力量。

財務穩定:變化始終貫穿於人類的文明,變化在疫病時代後,正以幾何級數發生,通貨膨脹帶來的影響,可能導致一個機構、組織、社會的動盪,都足以促使自己與他人原先鞏固的信心瓦解,特別是因戰爭迫害而流離失所的人們。

◎多樣性

日常生活中,每個人都需要多樣貌的探索與新鮮嘗試,舉凡吃的、穿的、用的、影音享受等,才能讓人生的閱歷充滿豐富性。

◎愛/被愛

所有人都想要被愛,包含從父母、兄弟姊妹、朋友、伴侶、同事和孩子那裡獲得,也渴望愛自己與他人。

◎重要性

每個人都必須感覺自己是被尊重的、是重要的,不論在職場、在同儕間、在家庭裡,都渴望一份認可與重視。

◎成長

每當有成長時,會很自然地走上貢獻,這是齊頭並進的,因為當人們有了成長,會很自然地想要分享。例如,當我們看一部好電影或書籍,就會想與他人交流分享。在生命各種階段,我們都有成長的需求,不想讓自己停滯不前,否則就會感到生活呆板無聊。

◎貢獻

若人們成長了,就無法保持沉默,會想要給予,必然覺得自己可以對社會有所貢獻,我們並不只想在這個星球作為浪費時間的過客,而是渴望做出一些貢獻,讓人們得到益處。

當我們「成長」又「貢獻」,其他的四個需要會自動被滿足,但最好的成長,是在意識上,而最好的貢獻,是去幫助人們在意識上成長。因為當我們這麼做,意識將隨之提升,如果專注於此,會得到生命裡的一切。最終,其他四個需求也會自動到位,生命裡所有的領域都將圓滿。

(摘自《打傘:愛、創傷、溯源、擺脫情緒動盪,自我調育的幸福實證》,博思智庫出版)

作者簡介

薛仲玲(Siria)

自然醫學博士。長期鑽研芳香療法、印度傳統醫學及自然療法超過25年,擅長肢體療法、孕婦芳香療法、阿育吠陀療法與能量整合教學。曾走訪法國、德國、美國、印度、雲南、四川、馬來西亞、不丹、尼泊爾等靈性聖地,整合出一套有效的身心靈實修方式,開始分享在關係中發現愛的各項主題及靜心療癒。授課於醫療院所及各大自然療法企業。另著有《阿育吠陀實證醫學》。