陳志祥榮膺「大別山工匠」稱號。圖/新華社

陳志祥榮膺「大別山工匠」稱號。圖/新華社 陳志祥榮膺「大別山工匠」稱號。圖/新華社

陳志祥榮膺「大別山工匠」稱號。圖/新華社

文/記者惠小勇、徐海波

走進湖北省蘄春縣漕河鎮劉塝村一座大棚,一簇簇嫩綠的艾苗長勢良好,等待它們的除了被移到室外後的拔節生長,還有存放三年後的萬捶千篩。

大棚旁的廠房裡,陣陣艾香撲面而來,一套別緻的多臼艾絨捶打機正在製作艾產品。一捆捆採自三年前的陳年艾葉,經過道道初磨後,裝入並列擺放的四十七個石臼。石臼上方的木製杵頭,如馬頭大小,每秒一次,準時搗杵艾葉。遠遠看去,就像一排駿馬從馬圈內伸出頭來,整齊劃一地鑽進料槽內嚼食。

半小時後,捶打過的艾葉被放入木篩,人工手搖十分鐘,篩去艾梗和艾渣。如此反覆捶篩七次,捶一萬次以上、篩三千次以上,直至艾葉變成柔軟如雲、溫暖如絮的艾絨。然後,用質地柔軟酥鬆的綿紙緊密包裹,捲成雪茄狀,用糯米膠黏合,就製成了艾條。

一個看似簡單的製作流程,卻遵循著力度、速度、溫度的法則。歷經萬次捶打、千次篩選的艾條,包裹著製艾工人的匠心。

「全程沒有接觸金屬,完全按照古法製作,保留了艾葉的有機化合物。」湖北艾師傅科技有限公司董事長陳志祥向記者介紹,這套磨槌篩卷工藝是按李時珍《本草綱目》的記載來設計的,可以製作出二千比一的超純度纖維絨。「也就是說二千公斤的艾葉製作出一公斤的艾絨。」

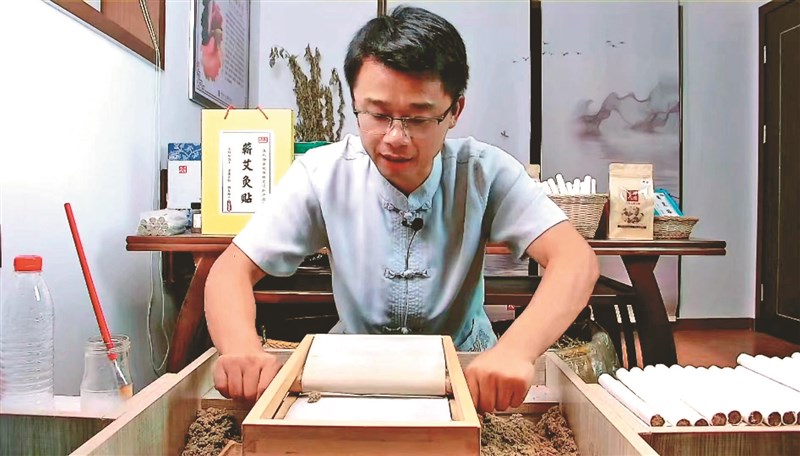

憑著這項千錘百鍊的獨門絕技,陳志祥榮膺蘄春石臼手工蘄艾製作技藝的非遺傳承人和「大別山工匠」稱號,創辦的湖北艾師傅科技有限公司也擁有商標、版權近百個。

IT理工男回鄉創業

談及榮譽,陳志祥的臉上洋溢著笑容。令人想不到的是,這位皮膚黝黑的小伙十幾年前還是一名IT理工男。一九八○年出生的他,曾在上海、廣州等地互聯網大廠工作,二○一三年回到家鄉蘄春創業,投身蘄艾產品。

創業之初,陳志祥就瞄準用古法手工製作艾條。「家中祖輩就是做艾葉的,從小就對手工製法有感情,不想看到這些手藝失傳。」陳志祥說,他按照書中的記載,買來機械方面的書籍自己摸索,經過反覆試驗和不斷改進,才製作出這套多臼艾絨捶打機。

為進一步提高手工製艾的效率,這套設備經歷了五代升級。陳志祥說,從前一名工人只能操作一台艾絨捶打機,經過改良後,一人能同時管理十二台。

學電腦出身的陳志祥在技術方面得心應手,但在種植方面卻栽過幾次跟頭。去年十月,艾師傅公司率先嘗試大棚種植蘄艾,改春種為秋播。然而,一個月後,剛長出五公分的艾苗就開始葉片枯萎發白,直至倒地糜爛。陳志祥一連幾天,在大棚裡急得跺腳卻找不出辦法。縣農業農村局領導帶著他來到湖北中醫藥大學求助,當天下午幾名教授來到現場,診斷為霜霉病,並開出藥方。幾天後,艾苗慢慢吐出綠葉,陳志祥臉上也露出久違的笑容。

體驗古法手工製艾

更大的困難出在資金上。由於新收割的艾葉需要存放三年才能製艾,資金擠壓嚴重。剛開始創業時,陳志祥資金有限,不敢大規模收購艾葉,導致公司生產時開時停。鄉鎮領導獲悉後,主動聯繫幾家銀行上門服務,並提供財政貼息政策支持。艾師傅公司這才開足了馬力,生產源源不斷。

「但我們的艾條一直供不應求,單價比普通艾條還貴一倍。」陳志祥介紹,自己充分利用網路等媒介資源進行宣傳銷售,通過開網店、做直播,不僅將公司產品遠銷海外,還吸引許多外地遊客慕名前來體驗古法手工製艾。

如今,艾師傅公司已建成一萬多平方公尺廠區,擁有近千畝蘄艾種植基地和二百八十平方公尺非遺館,成為集蘄艾培育種植、手工生產、文化展示、研學示範與艾灸培訓於一體的生態型園區,年銷售收入超過人民幣一千三百萬元。新華社港台部供稿