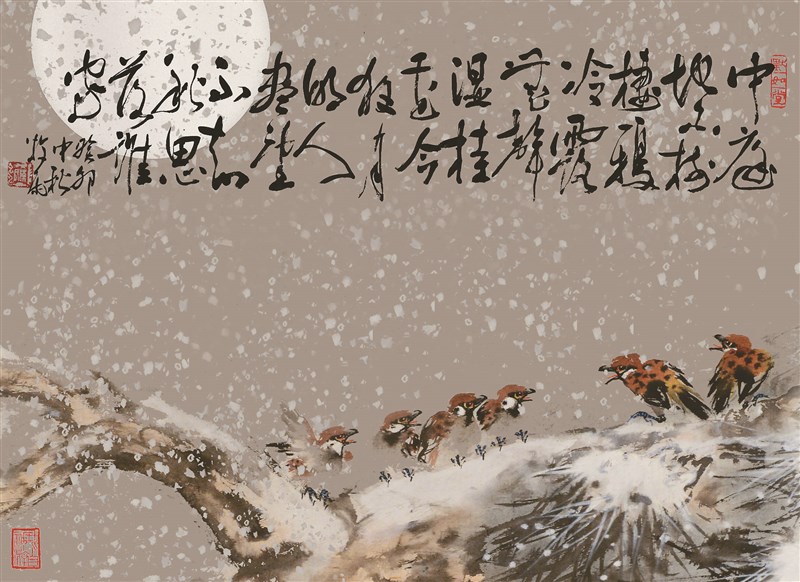

圖/陳牧雨

圖/陳牧雨

文/陳牧雨

唐朝文人歐陽詹在〈翫月詩序〉中說:「月之為翫,冬則繁霜大寒,夏則蒸雲大熱。雲蔽月,霜侵人,蔽與侵俱害乎翫。」

意思是如果想要觀賞月亮,冬季則霜多氣候酷寒;夏季則雲多且燠熱。霜多會侵害人身,雲多則易遮蔽月亮。所以這兩個季節都不適合賞月。

接著歐陽詹又說:「秋之於時,後夏先冬,八月於秋,季始孟終,十五於夜,又月之中。稽於天道則寒暑均,取於月數則蟾兔圓。」

意思是,秋天在夏季之後、冬季之前,屬於秋季的三個月分是七、八、九月。八月介於被稱為「季秋」的九月,和被稱為「孟秋」的七月之間,所以稱為「仲秋」。而八月十五日剛好是仲秋的中間,這天氣候不冷不熱,又是月亮最圓的日子,所以八月十五是最適合賞月的日子。

這一段文字,正好告訴了我們中秋節的來由。

事實上「中秋」一詞,最早出現於《周禮》:「中春晝,擊土鼓、吹豳詩,以逆暑。中秋夜,迎寒亦如之。」說在中春(農曆二月十五)的白晝吹奏豳人的樂歌,祈禱酷暑不要太早來到;中秋夜也是如此,不過是用以迎接寒冬的到來。「豳」是國名,由周的祖先公劉所建立。

然而一直要到唐朝,才開始把中秋當作一個節日,《唐書‧太宗記》中有「八月十五中秋節」的記載。但到了宋代,才真正開始盛行。

根據北宋《東京夢華錄》中記載:「中秋夜,貴家結飾台榭,民間爭占酒樓翫月」。《醉翁談錄‧卷四京城風俗記》也有這樣的記載:「傾城人家子女,不以貧富,自能行至十二三,皆以成人之服服飾之。登樓,或於中庭焚香拜月,各有所期。」

到了明清時期,中秋節甚至被視為全家團圓一起賞月的日子。

根據《正德江寧縣志》記載:「中秋夜,南京人必賞月,闔家賞月稱為『慶團圓』,團坐聚飲稱為『圓月』,出遊待市稱為『走月』」。

在這個時候,中秋節已發展成了所有漢文化圈如韓國、日本、越南等地共同的節日,也是一年中最重要的三個節日之一。

不過慶祝中秋的活動與習俗,則會因為地域與時間的演變而各有不同。

例如,華人有吃月餅的習俗;日本人(大和族)則會吃月見糰子、太陽蛋(把蛋煎成圓形代表滿月)、月餅、月光餅、月見糰子等;朝鮮族則吃半月形的松片,象徵月亮由虧轉盈等等。

至於台灣,這五、六十年來,中秋節除了吃月餅及台灣特產的小柚子「文旦」一直沒變之外,其餘的習俗其實變化頗大。

我小時候居住在南部的東港,那是一個河流和海交界的小鎮,小孩子會玩一種「觀四腳神」的遊戲。我們稱青蛙為「四腳魚」,所以「四腳神」就是「青蛙神」的意思。

中秋夜時,找一位自告奮勇的小孩,手拿香靠在額頭,閉上眼睛蹲在地上,一群人則圍繞他站著,手同時拿著香在空中畫圈圈,口中還要不停地念著咒語。之後,青蛙神會附身到蹲在地上的小孩身上,於是,他就會像青蛙一樣用四隻腳在地上跳著,並與大夥互相嬉鬧。

這種「觀四腳神」的遊戲,自從我小學畢業搬離東港後,其他地方再沒見過了。由於時間久遠,早已忘了咒語的內容,至於被青蛙神附身的孩子,到底是裝出來的還是真的被附身,如今也已無從判別了。