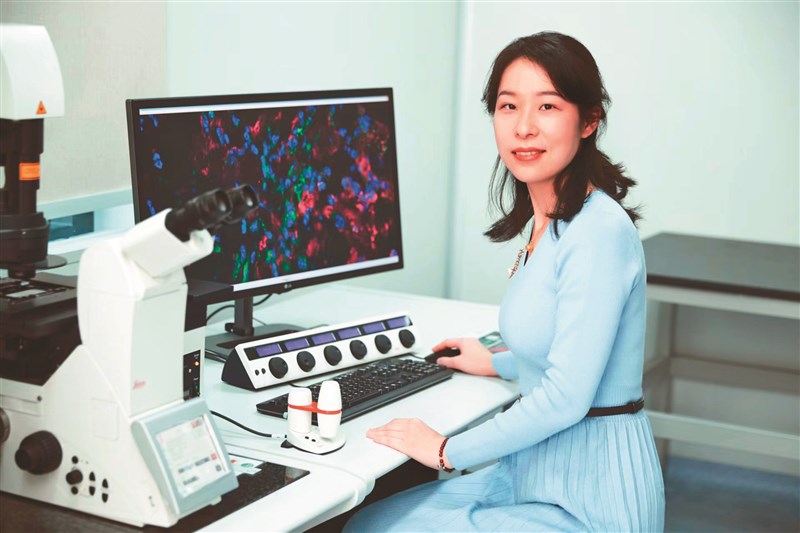

馬瑜婷在實驗室工作。圖/馬瑜婷提供

馬瑜婷在實驗室工作。圖/馬瑜婷提供

文/記者楊紹功

經過反覆實驗,馬瑜婷團隊找到了壓力應激抑制腫瘤治療效果的「幫凶」──糖皮質激素,發現了壓力應激影響腫瘤患者預後的生物標誌物和潛在治療策略,填補了國際上的一項認知空白。

蘇州獨墅湖畔,中國醫學科學院蘇州系統醫學研究所的實驗室裡,研究員馬瑜婷正帶領團隊,爭分奪秒推進研究工作。走廊的牆上有馬瑜婷課題組的介紹,其間的一句話讓人振奮:「實驗難免有失敗,但科研沒有死胡同,潛心思索的人總會迎來柳暗花明。」馬瑜婷說,這是她的工作信條。

馬瑜婷在法國留學期間。圖/馬瑜婷提供

馬瑜婷在法國留學期間。圖/馬瑜婷提供

馬瑜婷與科研結緣,始於中學時代對生物學的濃厚興趣,奇妙自然現象間複雜的關聯讓她著迷。高考之際,身患腫瘤的爺爺在多輪痛苦的化療之後,遺憾離世。感同身受的馬瑜婷暗下決心:將來要做醫學研究,找到治療腫瘤的辦法,減少親人的痛苦。

凡事堅持實事求是

二○○五年,馬瑜婷從華中科技大學生命科學院本科畢業,跨專業報考了該校同濟醫學院的免疫學碩士,以專業第一的成績被錄取;二○○八年,她赴法國攻讀免疫學博士學位,選擇當時冷門的腫瘤免疫方向,開啟了全新的探索。

在巴黎,馬瑜婷一周工作八十多個小時,拚命閱讀文獻,密集安排實驗,苦苦思索突破口。最終,她以紮實的數據找到了細胞死亡調控腫瘤免疫的關鍵證據,發表了一系列高水平論文,申請了國際專利,並提前獲得了免疫學博士學位。

二○一五年,馬瑜婷婉拒國外的工作邀約,回國加入中國醫學科學院蘇州系統醫學研究所。她說:「學了本事要回來服務自己的祖國,這是一件理所當然的事情。」

如今馬瑜婷不僅擔任研究所所長助理、免疫平台主任,作為博士生導師,她還帶領年輕的研究團隊在腫瘤免疫方向繼續攻關。

同事和學生們說,馬瑜婷每天精力飽滿、分秒必爭地忙碌,不僅密切關注領域內的前沿進展,還能另闢蹊徑提出新思路,關鍵實驗環節經常挽起袖子和大家一起幹。大量的實驗室數據中,最終能夠用於論文發表的數據可能不到全部實驗結果的十分之一,但無論遇到什麼困難,她都堅持實事求是。

基礎研究靠一代代人

經過反覆實驗,馬瑜婷團隊找到了壓力應激抑制腫瘤治療效果的「幫凶」︱︱糖皮質激素,發現了壓力應激影響腫瘤患者預後的生物標誌物和潛在治療策略,填補了國際上的一項認知空白。

現有的絕大多數腫瘤免疫藥物和療法是基於國外科學家發現的靶點而開發的,馬瑜婷希望帶領團隊探索更多原創靶點,進而開發創新藥物。她說,在國家的大力支持下,中國大陸科學家一定可以做出更多一流成果。我們的研究投入多一分,成果多一分,腫瘤患者的痛苦就能少一分。

目前,她的團隊已在國際高水平雜誌上發表腫瘤免疫領域的論文五十多篇,多項科研成果獲得國內外專利。

繁忙的科研之餘,馬瑜婷投入大量時間開展科普活動。她說,要實現高水平科技自立自強,一定要重視基礎研究和源頭創新,要靠一代代人的持續努力。非常希望通過科普活動激發青少年的好奇心,吸引年輕人親近科學,投身科學研究工作。

新華社港台部供稿