圖/田園城市提供

圖/田園城市提供

文/王錫璋(前國圖編審)

寶藏巖在台北是一個很特殊的聚落。最早的「寶藏巖」,指的是位於市區公館小觀音山後頭的那座名叫「寶藏巖」的寺廟;1949年後,大批軍民隨著政府撤退來台,因著小觀音山上有著軍事設施,許多軍眷或附近無住所的民眾,就沿著山坡,在此自力造屋,慢慢不規則的擴建,就形成違章建築林立的聚落,此時「寶藏巖」指的是這裡的「類眷村」,就像對面蟾蜍山的煥民新村一樣。

透過閱讀了解歷史

到了1990年代,政府因水患及安全問題,欲拆除這些老舊又不美觀的違建,曾掀起一陣居民抗爭和社運人士發起的保存運動。延宕10餘年,2001年,台北市文化局最終指定「寶藏巖」為歷史聚落,並展開修復工作。在修復期間,許多居民領了搬遷補助費,離開了;十幾戶居民則在修復後,選擇以承租的方式搬回自己的老家。

2010年,台北市文化基金會,在此成立「寶藏巖國際藝術村」,提供國、內外藝術家進駐生活、創作。但它和北平東路的「台北國際藝術村」不同的是,這裡不僅有藝術家,還居住著一些原來的居民,於是形成藝居共生(藝術家和原居民)的聚落。

如今的「寶藏巖」,就是指藝居共生的「寶藏巖國際藝術村」,既看得到藝術家工作坊,也見得到老居民的修舊如舊的房子和昔日眷村生活的身影。

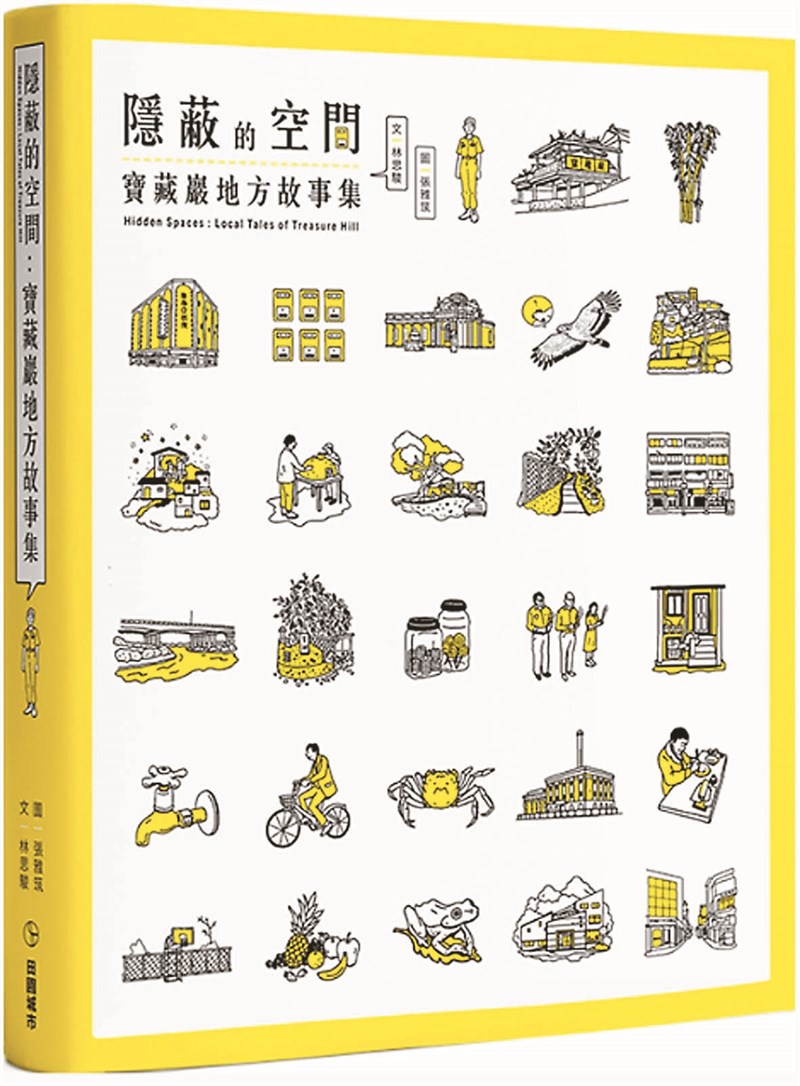

這樣藝居共生的聚落,如果抱著走馬看花去參觀或閒逛一下的心態,非常可惜,不如先讀社區規畫建築師林思駿所寫、地方空間設計師張雅筑插圖介紹的《隱蔽的空間故事:寶藏巖地方故事集》一書,當可更加了解寶藏巖的歷史點滴和現今的狀況。兩位文、圖作者,皆曾參與過「寶藏巖國際藝術村」的規畫工作,且曾進駐藝術村多月,對寶藏巖有深刻的了解。

文搭黃黑線條插畫

林思駿採用的寫作方式,就是遍訪舊居民、現住民和曾駐村的藝術家,記錄下他們的對寶藏巖的記憶和觀察,因此是在同一空間,有不同時空交疊的看法。林思駿以小故事,配合寶藏巖的地圖,產生「故事/發生地對照表」的方式,讓讀者每參觀一個小地方,就知道這裡曾有過甚麼景觀,有過甚麼人物,有過甚麼活動等等。

雖然林思駿沒有註明每篇故事的訪談對象,皆以第一人稱敘述,會讓人誤以為他從小至今都住在這裡,這是敘寫的小瑕疵,但目錄排序的確很特別,可按圖索驥,一路對照讀來;每則小故事親切又生活化;每篇也都附上張雅筑的黃黑線條構築而成的插畫,非常具有特色,也賞心悅目的。

本書因是敘寫國際藝術村的歷史和現況,可能有不少國外藝術家會閱讀,故全書皆有英文對譯,且請到包括外國人在內的四位譯者翻譯,對想了解一些國內生活英文用詞的學習者,當然也是可參考的一本書。此外,本書也有一部分介紹到寶藏巖周邊的景觀、街道、文化設施等,因為不論舊居民或現在藝術家等,其生活都與附近環境息息相關,寶藏巖的歷史或現況,也與它們脫離不了關係。

如今的「寶藏巖國際藝術村」,除了居民的柑仔店、活動中心、菜園及藝術家定期所辦的活動等,還有咖啡小店、文創商店,更有一家青年會所的旅館和一所神祕的影視音實驗教育機構呢!《隱蔽的空間故事:寶藏巖地方故事集》