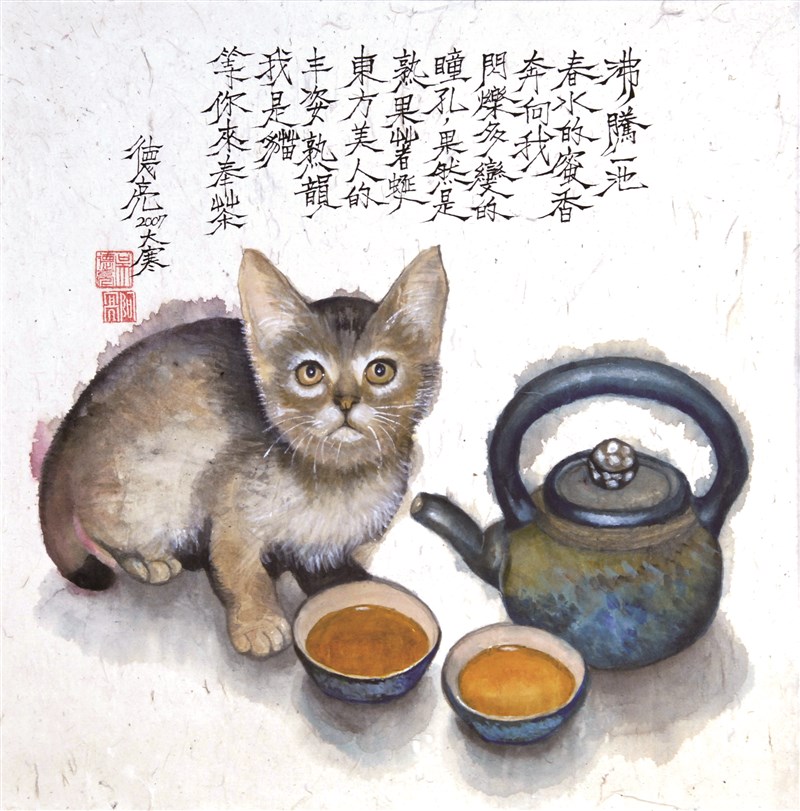

圖/吳德亮

圖/吳德亮

文/吳德亮

在台北某文藝雅集作家餐會,有文壇前輩抓住我的手大聲說:

「哎呀,你這幾年都在寫茶、畫茶,很多讀者會不再記得你曾是叱吒文壇的詩人藝術家啦!」

我說沒關係,之前的「茶來茶去」專欄與後來在報紙陸續發表的「茶票詩畫」專欄,每兩周至少有一幅畫、一首詩、一篇散文,而且也累積一定數量了。

「那還是在寫茶、畫茶呀!」

我大笑,元稹的〈一七令 ‧ 茶〉開啟圖像詩的濫觴;蘇軾的〈試院煎茶〉、唐寅〈事茗圖〉的「日長何所事,茗碗自賫持」、文徵明〈品茶圖〉的「穀雨乍過茶事好,鼎湯初沸有朋來」等等,可都是傳誦千古的名詩名畫呢,誰曰不可?年中受邀在「國立故宮博物院」南部院區演講「茶香與詩畫共舞」,現場開放全程直播,據說線上瞬間湧進了上萬人觀看,甚至引起許多朋友的注意。果然不久就有庭園畫廊來邀約,希望我就近年陸續創作的茶票詩畫作品舉辦個展,主題就叫「茶香詩畫共舞」。

「為何叫茶票詩畫?而不是詩書茶畫呢?」演講現場有讀者提問。

我近年喜歡以茶票紙寫詩繪畫,從雲南鶴慶山區千里迢迢帶回的未經印刷的茶票紙,與愛書人喜愛的藏書票不盡相同:茶票紙通常指1950年代後,普洱茶打破傳統簡陋裸餅包裝,為圓茶披上約二尺見方的棉紙外衣,每張稱為「一票」,無須再經裁切即剛好包裝一片三百五十七公克的制式圓茶。

攜回的手工茶票紙質地或厚薄迥異於一般棉紙,只是底色或棕或黃,變化甚多,纖維也較多且明顯,讓喜歡嘗試不同媒材創作的我愛不忍釋,尤其偏愛水彩在紙上不斷留下的暈染趣味,加上普洱茶汁繪成後,截然不同於傳統英國式水彩或中國水墨畫風采,更讓我竊喜不已,詩句也油然而生。無論水彩或壓克力顏料均能貼切地沁入,厚實的層層紙本瞬間包容大量渲染的水分,使畫面更顯飽滿豐盈;原本鋒芒銳利的色彩也如茶品陳化般,逐漸回穩收斂,陰影或暗處的筆觸也盡可能直接以普洱茶湯描繪,感受作為悠悠歲月見證的茶票紙香。

「為何題材總以茶器、茶湯居多?」也常有藝文界友人大感不解。

我說台灣擁有全球最負盛名的包種茶、烏龍茶、高山茶與東方美人茶,但2000年以前,台灣茶人所使用的茶器,卻大多來自對岸。每當慕名而來的國際友人,懷抱「朝聖」的心情前往台灣各大茶區品飲清香獨具的台灣茶品時,卻往往為茶商或茶農引以為傲的紫砂或朱泥壺瀹茶感到錯愕。

台灣沒有好茶器嗎?答案當然是否定的。因此早在二十年前我就大聲疾呼「喝台灣茶,用台灣壺」,除了不斷在報刊發表或著書或上廣播、電視為台灣茶器發聲,也陸續策辦各項台灣壺名家大展,為台灣茶器推向兩岸乃至國際舞台略盡棉薄之力;詩畫作品自然不能忽略,正如北京「馬連道」某大茶器店家主人所說:「台灣茶器與宜興紫砂最大的不同,就是造型與釉色富於變化、創意也不斷超前翻新。」而我的詩畫作品應為最好的見證了。♣

「吳德亮茶票詩畫作品展──詩畫茶香共舞」10月25日~11月24日於台中市新社區中和街一段6巷16號「雅園溏」舉行。