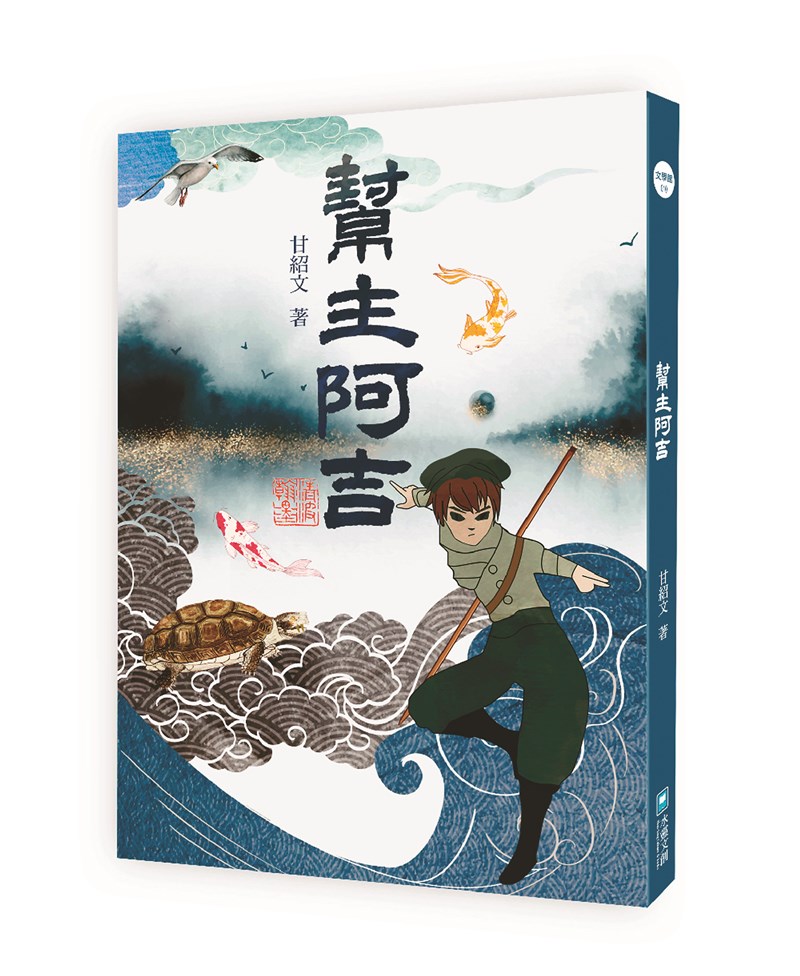

圖/水靈文創出版

圖/水靈文創出版 跟阿婆師傅開始學法之初,阿吉收斂心性,滿心期待自己能練就一身好功夫,就像武俠漫畫書裡的大俠。圖/123RF

跟阿婆師傅開始學法之初,阿吉收斂心性,滿心期待自己能練就一身好功夫,就像武俠漫畫書裡的大俠。圖/123RF

文/甘紹文

阿吉從小就是個慧黠的小頑童,阿婆師傅告誡的話,他當然都懂。只是少年心性,玩心、好奇心、好勝心都重。聽懂,跟做不做得到是兩回事。跟阿婆師傅開始學法之初,阿吉收斂心性,滿心期待自己能練就一身好功夫,就像武俠漫畫書裡的大俠,身懷絕世武功快意江湖,抑強扶弱行俠仗義。

第一次夢中傳法時,阿婆師傅交給阿吉一本外表古樸陳舊的線裝書,正面寫著三個莊重沉穩的隸書《道德經》。阿吉暗自竊喜,端在手裡左瞧右瞧地雀躍不已,小心眼兒裡正思量著不知這是哪一門高深武功的祕笈?孰知,阿婆師傅二話不說,直接翻開了線裝書,說道:「《道德經》乃萬經之王,也是哲理之書。學法之人,首要修身,次而修心,再而修神。阿吉,你要好好用心研讀。聽不懂沒關係,我會邊講邊解釋,但你一定要心無旁騖,跟著我熟讀經文,熟能生巧,一通百通。」

「道可道,非常道。名可名,非常名。無名,天地之始;有名,萬物之母。故常無欲,以觀其妙;常有欲,以觀其徼。此兩者同出而異名,同謂之玄,玄之又玄,眾妙之門。」意思是說:「真理如果可以議論,它就不是通常所討論的道理。名是指真理的形狀,如果可以形容真理,就不是平常隨便所形容的形狀。可以說它是虛無不可見,因為它早已存在天地創始之前;也可以說它是有形實體,因為它就是萬物的本源。所以,從虛無的角度而言,可以揣摩它的奧妙之處。從實有的角度而言,可以親眼目睹它的過程。虛無與實有,兩者系出同源,只是說法不同。這種同源,義理深奧又神祕。玄祕而又玄祕,乃天地間萬般奧妙的根源。」

「天地不仁,以萬物為芻狗;聖人不仁,以百姓為芻狗。天地之間,其猶橐籥乎?虛而不屈,動而愈出。多言數窮,不如守中。」其意是說:「天地無私,不會理會人世間所謂的仁義,在其看來,萬物只是祭神用的祭品。聖人無私,也不會拘泥於世間所謂的仁義,在他眼裡,百姓也只是祭神用的祭品。天地之間,不正像一個冶煉金屬用的鼓風箱嗎?中間虛空的反而空間較多,愈鼓動而出風就愈多。道理議論太多自然就會有缺點,法度過多反而窒礙難行,還是順其自然,適可適中為妙。」「『天地』指的就是『大自然』,『芻狗』用草編織成狗的形狀作為祭祀之用,故泛指『祭品』之意,『聖人』指的是統治者。」

「知不知上,不知知病。夫唯病病,是以不病。聖人不病,以其病病,是以不病。」則是說 :「知道自己無知,最好。無知卻以為自己知道,有病。只有把病當成病來看,才會不病。聖人不病,就是因為他知道這是病,所以不病。」「這裡的『病』是指『缺點』或『錯誤』,『聖人』是指『統治者』或『先聖先賢』,簡單的說就是人貴自知,虛心求教。」

修道人必修之書

阿吉雖然身懷報通,天資也算聰明,《道德經》的哲理對他這個未經人事的少年而言,確實是拗口難懂。只是,剛開始阿吉一直誤以為這是武功的心法口訣,雖然聽得是一知半解,痛苦萬分,還是跟著阿婆師傅,淅瀝呼嚕地把內容背頌得七七八八,還真像個樣兒。隨著時日過去,阿吉自然知道《道德經》並不是什麼武功的心法口訣,它講的是個人小我的內在修為,與出將入相服務大我時的哲理,阿吉慢慢地也有了些領悟,枯燥無味的經文變為立體又生動的圖像,活靈活現地在眼前跳動。

阿婆師傅仔仔細細地講述完《道德經》後,又引經論點地講述了部分的《南華經》與《沖虛經》。師傅告訴阿吉,《道德經》是哲理之書、《南華經》是想像之書、《沖虛經》是智慧之書,合稱「道家三經」,也是修道之人必修之書。

在講述「道家三經」的過程中,需要詮釋不同的情境時,阿婆師傅會適時地將佛學中的各種不同涵義的「手印」導入,一方面讓阿吉道心堅固,一方面熟練使用時機,作為修行或防身的道法。

「施無畏印」,右手曲肘,舒五指,手掌向前。這是佛陀為了救濟眾生,使信眾安心所施的印相。

「降魔印」,以右手覆於右膝,指頭觸地,已示降伏魔眾。「轉法輪印」,雙手置於胸前,右掌與左掌相反,左右諸指輕觸,用大慈悲心轉動法輪,把法界中圓滿的境界轉動起來,五毒不生,諸魔破散。

「智拳印」,以兩手分別作金剛拳,再以右拳握左手食指於當胸前,據說此印相可消除莫名而至的煩惱,進而得到佛陀的智慧。

(摘自《幫主阿吉》,水靈文創出版)

作者簡介

甘紹文

祖籍江蘇淮陰,成長於山城嘉義。從小就喜歡胡思亂想,常說自己是古代穿越來現代的俠客,只是渾渾噩噩找不到自己的江湖。

曾著有《我心傷悲,莫知我哀》、《摩洛哥的美麗與哀愁》兩本散文與短篇小說集,筆下的文字情感細膩,擅長將自身的所見所聞,化做有血有肉的動人故事。