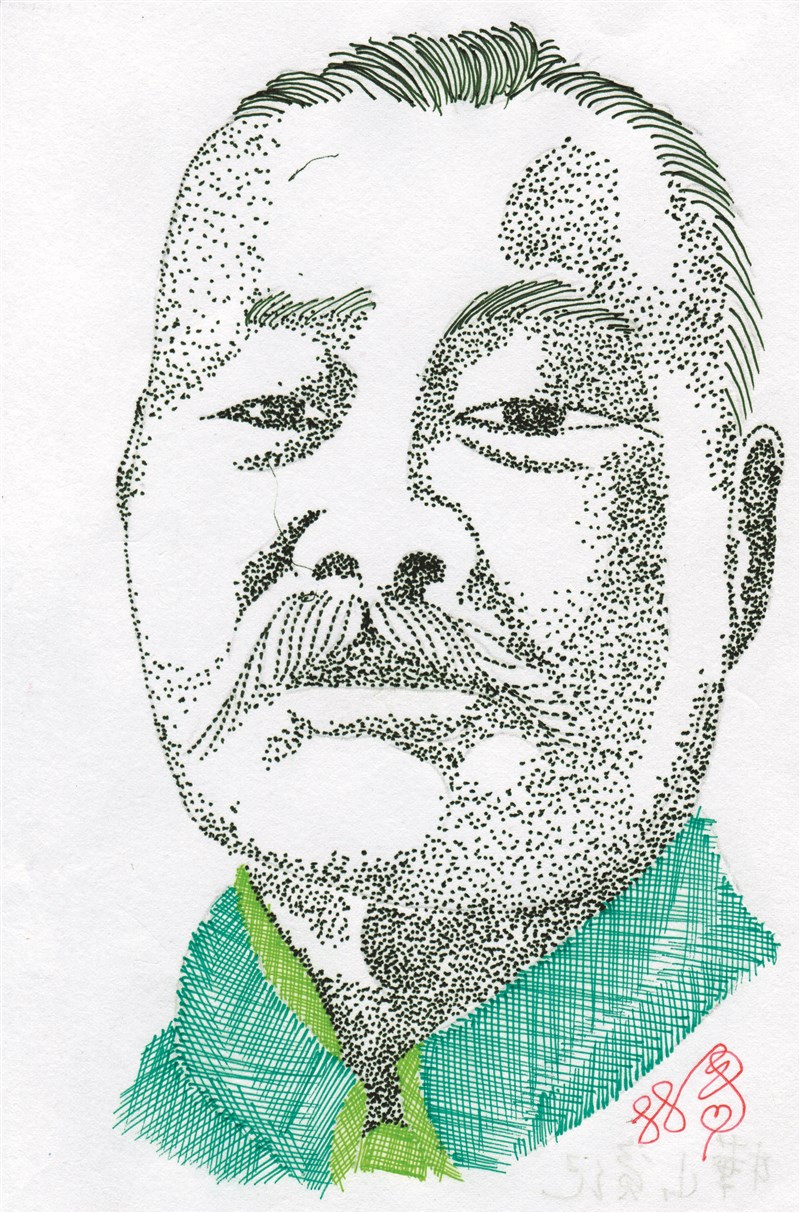

圖二:樺山資紀

圖/林一平

圖二:樺山資紀

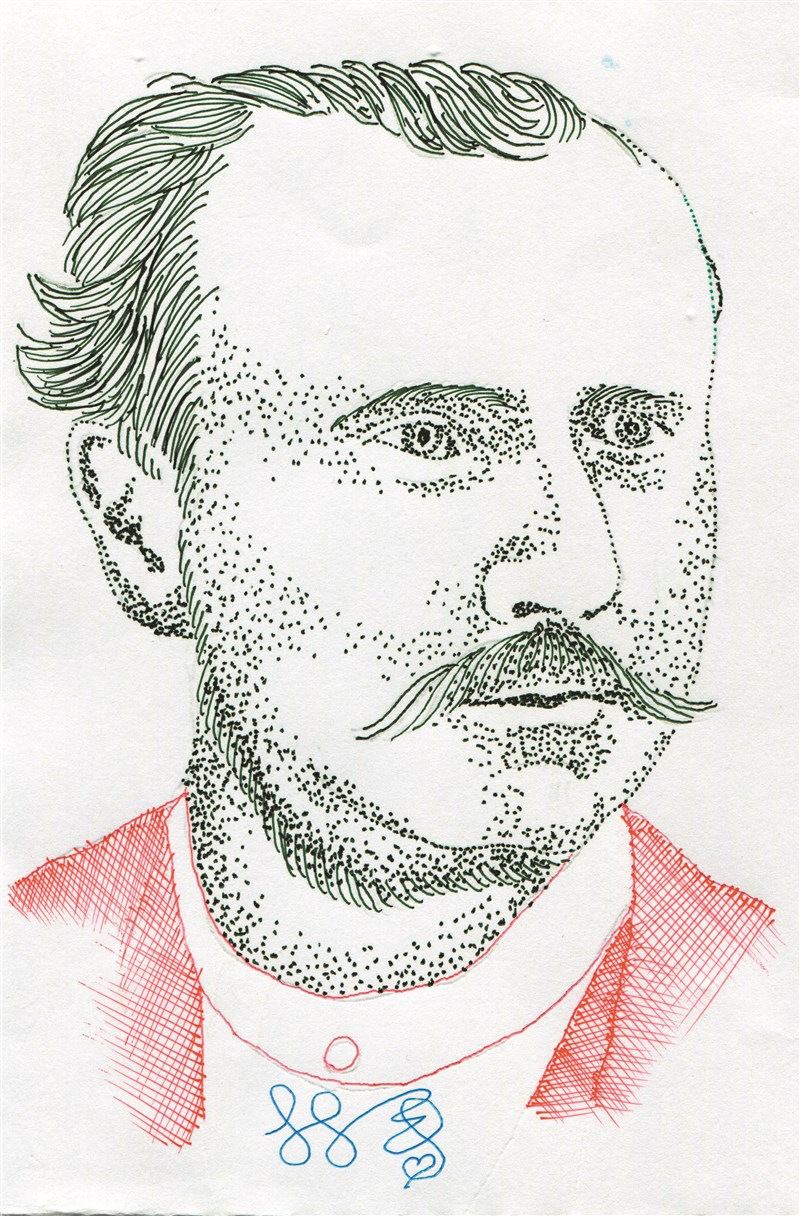

圖/林一平 圖一:科德

圖/林一平

圖一:科德

圖/林一平

文/林一平

彈珠汽水是英國人科德(Hiram Codd;1838 –1887;圖一)於1872年的發明,稱為「科德瓶(Codd bottle)」。

原理是利用蘇打水內的氣體壓力,將瓶內玻璃珠頂住瓶口,取代當時以軟木塞封口的技術。彈珠汽水的瓶身為玻璃所製,像美女身材般的分成兩段。上段是瓶頸,瓶口有一圈塑膠環,用來卡住玻璃珠;瓶頸兩側內凹,彈珠落下時只會在上半部滾來滾去,而不會掉落到下半部。

1876年日本人採用科德瓶製造瓶裝檸檬水(lemonade),亦即「那姆內」(ラムネ)。瓶內必須加入二氧化碳,以其壓力來封口。二氧化碳能降溫,因此冰涼可口,成為大受歡迎的檸檬口味碳酸飲料。第二次大戰期間,日本軍艦上都設有生產彈珠汽水的設備,以提升日本海軍戰力。

1895年日本統治台灣後,日本軍人竹中信景無意發現蘇澳冷泉的泉水清涼可飲,還略微甘甜。於是有一群桃太郎學者投入冷泉的研究,共發表五篇和蘇澳冷泉相關的學術論文──發現冷泉竟然是碳酸水,可以不需人工打入二氧化碳,真是妙哉。趕緊成立台灣第一座彈珠汽水工廠,賣起汽水。這個工廠直到1948年才關門。

比起日本人,台灣同胞的科學研究精神就差了一截。早期蘇澳居民觀察到冷泉中並無魚蝦生長,而昆蟲掉入水中,竟然會死翹翹,因此認為是有毒的泉水,不敢靠近。其實只要做化學分析,就會知道這是大量二氧化碳造成的結果。1873年「牡丹社事件」爆發,日本準備對台用兵,派三十六歲的海軍少佐樺山資紀(1837-1922;圖二)潛入台灣偵察。樺山資紀在蘇澳登陸,蒐集風土民情資料時,不相信地方人士「泉水有毒」的說法,親自在蘇澳冷泉中洗澡,覺得清涼舒適。樺山資紀大概太喜歡冷泉了,因此在甲午戰爭後,一直纏著日本首相伊藤博文,讓他來台灣當總督。於是在泡過蘇澳冷泉後二十二年後,樺山資紀得償宿願,再度來到台灣,就職第一任台灣總督。他破除台灣同胞無知的說法,勇於在蘇澳冷泉中洗澡,鼓勵後繼者以冷泉開發出彈珠汽水。♣