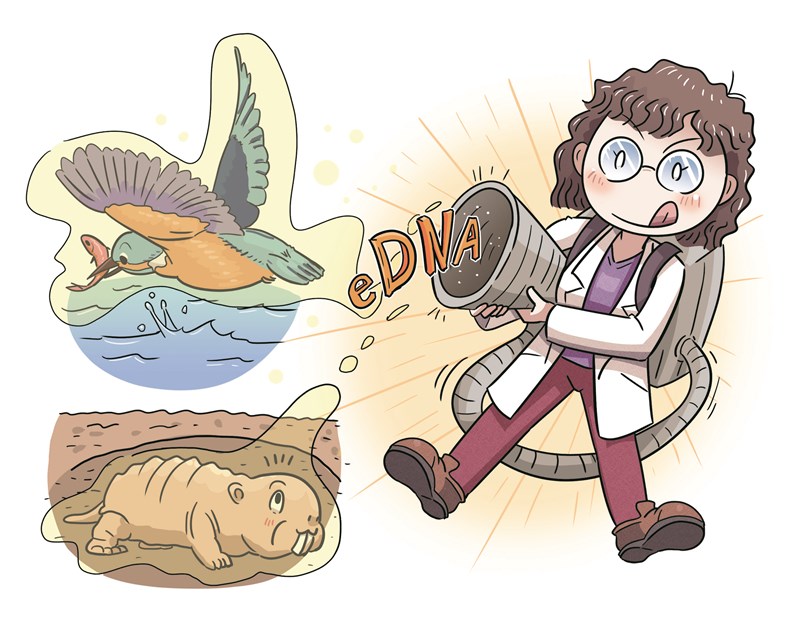

我們所居住的地球雖然有非常豐富的動植物,但隨著環境和氣候的變遷,部分生物可能會漸漸走入歷史,即便科學家已經對此有所警訊,卻還是難以避免憾事發生,只能透過追蹤研究,確認瀕危物種是否仍在受限的環境中艱難地生存。圖/樹下繪本

我們所居住的地球雖然有非常豐富的動植物,但隨著環境和氣候的變遷,部分生物可能會漸漸走入歷史,即便科學家已經對此有所警訊,卻還是難以避免憾事發生,只能透過追蹤研究,確認瀕危物種是否仍在受限的環境中艱難地生存。圖/樹下繪本

文/鄭可安

我們所居住的地球雖然有非常豐富的動植物,但隨著環境和氣候的變遷,部分生物可能會漸漸走入歷史,即便科學家已經對此有所警訊,卻還是難以避免憾事發生,只能透過追蹤研究,確認瀕危物種是否仍在受限的環境中艱難地生存。

然而,想掌握瀕危生物的蹤跡並不是件簡單的事。傳統追蹤野生動物的方式,是讓瀕危物種帶上GPS追蹤器,再透過追蹤器的數據推估族群數量。但如果族群本身就非常稀少,那麼光是想以誘捕方式捕捉到其中的一隻,就需要耗費相當多的心力,而且也不一定會成功。

細胞脫落 成環境DNA

為了更有效掌握生物的動向,科學家開始思考:有沒有什麼是「凡走過必留下痕跡」?同學或許很難想像,以人類為例,我們的身體每天大約會遺落3萬個皮膚細胞,這些脫落細胞自然含有人類DNA;相同道理,只要研究團隊能在環境中找到瀕危動物所留下的DNA,就能反向證明瀕危族群確實曾在該地區生活。這些在棲息地所收集到的DNA,被稱為環境DNA(eDNA)。

除此之外,英國約克大學分子生態學家伊麗莎白.克萊爾(Elizabeth Clare)教授亦曾在空氣中檢測到裸鼴鼠的eDNA。為了確定一旦空氣中有飄散的eDNA,就能夠證明DNA的主人在不遠處。克萊爾率領團隊到動物園周遭設置20個抽氣機,結果從空氣樣本中測得25種哺乳動物和鳥類的DNA,其中包含動物園裡飼養的動物、作為糧食的禽肉,以及在附近活動的野生動物。

空氣採集 無所遁形

這項實驗結果讓學界感到非常振奮,如果空氣真的能作為DNA的載體,那麼就能在不打擾瀕危生物的距離之下取得eDNA,也能減少GPS信號被不肖獵人濫用的風險。只要野生動物學家根據當地的風勢、地形進行計算,就能夠大致掌握動物的棲息範圍,甚至能藉由空氣樣本收集到的DNA資訊,推斷動物的互動形式:例如一隻翠鳥以喙攻擊湖裡的小魚時,就可能同時將翠鳥和魚的DNA傳播到空氣中。

不過DNA的質量非常微小,可能因為一個噴嚏就讓DNA飄到比預期更遠的地方,使得這項技術還有些變數,但科學家仍期待能藉由「讀懂」空氣,以掌握瀕危動物的動向。