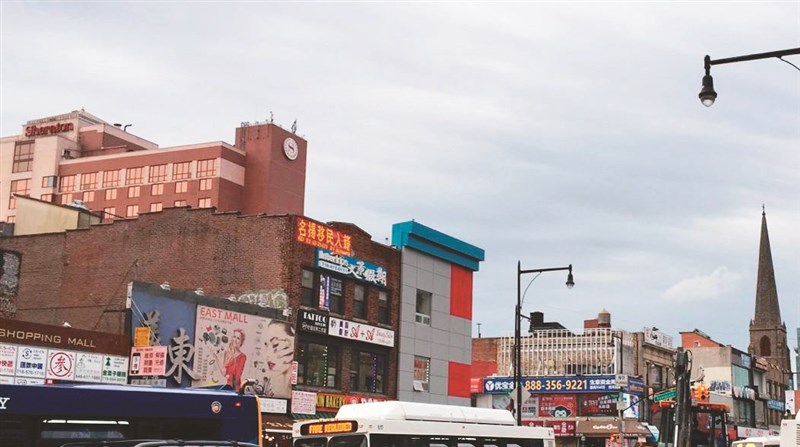

法拉盛的緬街除了一家小印度超市外,清一色是華人超市,反映了社會變遷。圖/陳麗卿

法拉盛的緬街除了一家小印度超市外,清一色是華人超市,反映了社會變遷。圖/陳麗卿

文/翁台生

「出了大蘋果,再也找不到了!」

超級市場自我定位如此霸氣,大概也只有在紐約才能這麼狂;那種大氣跟Costco、Whole Foods、Trader Joe’s、Walmart 以及BJ’s等大型量販店又不太一樣。偌大的貨架上有些是見多識廣的紐約客才有感覺的品牌,吃了幾世代,或許沒有那麼暢銷,可是又沒有到退場的時刻;只有紐約的超市,仍然盡心守護不同族裔、不同世代的口味。

紐約的地球村融合的概念,不只是反映在近兩萬家餐廳的多種口味,更可以從紐約客日常採買的超市,進入各國不同的廚房。父親帶著兒女上了地鐵,可以隨興問說今天要吃哪一國菜,也可以開車外出買菜,出門前才決定要做哪一國料理。

所謂的民族大熔爐,那種多元的包容的生活文化,反映在大蘋果的飲食習慣,更能在不同族裔的超市體現這種融和的感覺。

我住的長島灣貝賽台地社區,走十分鐘就有不小的購物中心,Stop & Shop超市也算是紐約知名連鎖,但是都以美式為主,我習慣到十分鐘車程外的草莓園小超市(Strawberry Farm)。那個小超市位於義大利移民社區,果菜肉品供應自然以此為主,還附設熟食鋪賣些肉丸、海鮮、起司;老闆是韓國人,收銀員是印度巴基斯坦裔、倉儲物流是中南美打工仔,但因價格便宜,客層多元,廣受歡迎。

草莓園超巿所以吸引人,主要是貨品五花八門,來自世界各地,進口品以義大利為大宗,可是也有不少西班牙、葡萄牙食品,希臘肉腸、橄欖油、起司,土耳其軟糖;中東地區烤餅,特別是年節應景的貨品堆起來,過節氣氛特別濃厚!

草莓園所以受歡迎,價格可能也是因素;可惜幾年前毀於暗夜惡火。災後重建由另一家超市連鎖店接手,人氣全面潰散,生意大不如前。

紐約超市像草莓園這樣因為意外災害轉手比較罕見。大多數易手主要是反映社區人口變遷的趨勢;皇后區法拉盛華人急遽增加,使得原本以白人為主要客源的Key Food超市轉讓,由華人超市接手;一條長長的緬街主要商區,幾乎全是華人超市天下,只有往南的猶太社區,勉強保留美國傳統的超市。

跟紐約中國城、法拉盛的華人超市相較,大蘋果具有族裔特色的大小超市上千家;布魯克林中歐、東歐、俄羅斯食品;Astoria 小希臘區、Jackson Heights小印度區;韓國城、北方大道的韓國超市跟七號地鐵沿線可樂娜公園的中南美超市,分別具有不同的族裔色彩,超市販售的果菜食品各有特色,真實呈現紐約多元食品文化。

紐約客公認最具國際化的食品大市集Food Bazaar超市,更彈性針對不同客源,販售不同的商品組合Like no others in the world。走進超市像進入地球村,說來也只有紐約客有這種福分!♣