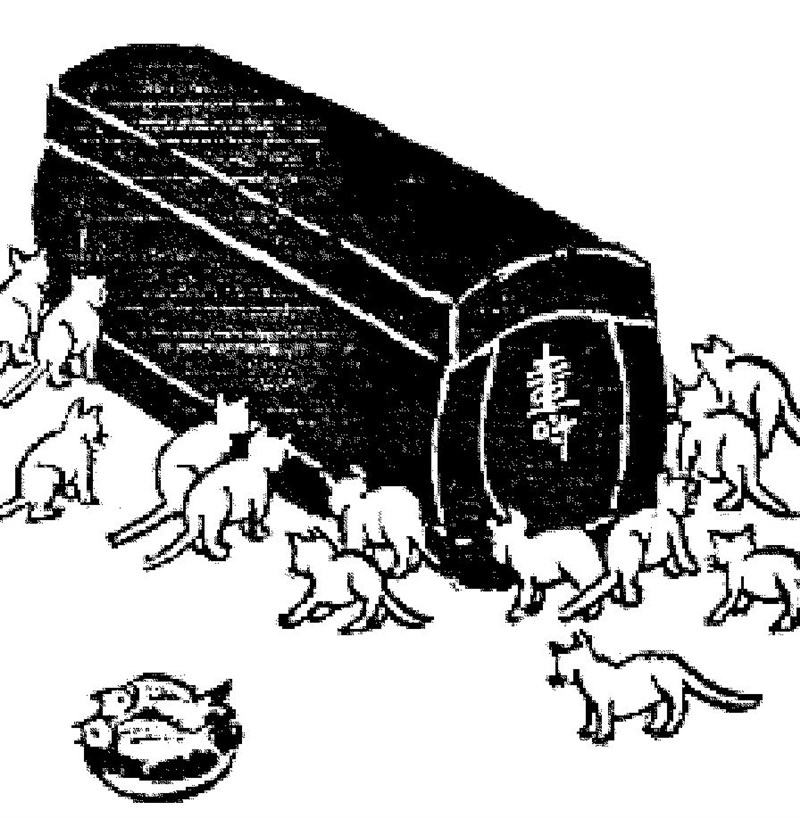

貓殉主 圖/豐子愷

貓殉主 圖/豐子愷

文/林少雯

江寧王御史父某,有老妾年七十餘,畜十三貓,愛如子女,各有名字,呼之即至,乾隆己酉,老婦亡,十三貓繞棺哀鳴。喂以魚,不食,饑三日而死。

—《新齊諧》,朱幼蘭書

這幅護生畫,名為「貓殉主」;貓會殉主嗎?聽起來有點不可思議;人們總是說:狗認主人,貓認窩;意思是狗對主人貧富美醜都不嫌,一心情義相挺,而貓,並不如此,牠們是只認窩不認主人的;這則故事,打破窠臼,讓人們對貓有了新的了解。

這則故事出自《新齊諧》一書,此書為清代乾隆末年袁枚所著,二十四卷,原名《子不語》,因元說部中有同名的作品,因而將其改名《新齊諧》。

袁枚,字子才,號簡齋,世稱隨園主人,浙江錢塘人,生於清康熙五十五年(一七一六)。袁枚英才早發,十二歲入縣學,二十四歲中進士,任翰林院庶吉士,大學士史貽直見他所寫策論後,稱贊他是賈誼再世。袁枚歷知溧水、江浦、沭陽、江寧等縣,由於賢能愛民,政績佳,深得百姓愛戴。

《新齊諧》是採筆記形式記述的文言筆記小說,與紀昀《閱微草堂筆記》一書齊名,原書名取《論語‧述而》篇中:「子不語:怪、力、亂、神。」之義,對於「怪異、暴力、悖亂、神鬼」等事是孔子所不談的,本書卻予以記述。因此,這是一部有意思的書,孔子不說的,袁枚來說。孔子不說的事,並不表示天底下沒發生,只是他不說而已。

這一則讚揚貓有情有義的故事,發生在江蘇省的江寧縣。當地王御史的父親王老爺有一位老妾,已經七十多歲高齡,她養了十三隻貓。這位老人家對這十三個貓孩子寵愛有加,如同自己的孩子般疼愛。她為每隻貓孩都取了名字,只要輕輕呼喚某隻貓,那隻貓就會立刻跑到她身邊來。

老人家愛貓如子,貓也愛她如母,母子相親相愛,彼此寄託感情。乾隆己酉年(一七八九),這位慈悲善良的老人家辭世了。她遺下的那十三隻貓孩子日夜不停的哀哀鳴叫,聽得讓人心酸;貓孩子圍繞在棺木邊叫喚愛牠們的母親,卻怎麼也喚不醒她。貓孩們悲痛欲絕,餵牠們最愛吃的魚,牠們也不肯吃;悲傷加上飢餓,十三隻貓都餓死在棺木旁,陪牠們心愛的媽媽往生了。

好感人的故事,誰說貓無情無義呢?有情眾生的生命基礎,最重要的就是愛,有了愛,才會成為有情;有了愛,才會輪迴不休,在生死海中循環無端。愛,讓這十三位貓孩殉主,同為有情眾生,怎不感懷萬千!