作者簡介

史考特‧哈斯(Scott Haas)

作家,臨床心理學家。擁有底特律大學博士學位,曾任職麻州精神衛生中心,現居美國麻州劍橋,頻繁往返美日兩地。著有《美國的印度移民》(Those Immigrants! Indians in America)及《餐廳背後的祕密》(Back of the House: The Secret Life of a Restaurant)等書。

作者簡介

史考特‧哈斯(Scott Haas)

作家,臨床心理學家。擁有底特律大學博士學位,曾任職麻州精神衛生中心,現居美國麻州劍橋,頻繁往返美日兩地。著有《美國的印度移民》(Those Immigrants! Indians in America)及《餐廳背後的祕密》(Back of the House: The Secret Life of a Restaurant)等書。

文/史考特.哈斯

譯/吳緯疆

身為心理學家,我在工作上面對的人多來自普遍貧窮的社區:羅克斯貝里、馬塔潘、多徹斯特。我和他們面談,試著了解他們是誰,他們的生活背景,他們的韌性與境遇,阻礙他們幸福的原因,以及支撐他們的力量。我們大多是以非口語方式互動,不是因為我們無法以語言溝通,而是言語難以表達我們的共通點。我們的性別、種族、教育程度、經濟階級、年齡或機會往往不同,結果也就沒有相同的言語能描述我們的生活。

在非口語互動之外固然還有言語,但那並非焦點所在。我們都知道,言語也會表達出傲慢、評價以及看法,而誤解在此時就會像圍籬的尖樁冒出來。最好不要豎立障礙,連結最好是透過細微的動作來產生。當我們靜靜傾聽,觀察別人的姿勢、表情以及語氣時,就能試著相互理解。

在日本,如果必須藉由言語來傳達想望或顧慮,可能會被認為失禮。身為傾聽者,你應該盡量用心去感受、思考別人的感受與想法,不必使用言語。如果別人必須用口語表達他們的想法或感受,那就代表你沒在聽他們說話,沒接受他們的身分。

社交互動無法言說的特質創造出了一個個隱密的世界。朋友、情人之間的關係裡存有唯獨彼此才明白和感受的小地方。這些因靜默而成立,也受到靜默的保護。一如谷崎潤一郎在《陰翳禮讚》中所寫的:「我們不是在事物本身當中發現美,而是在事物對比下生成的陰影、在明與暗的反差裡找到美。」

我在日本曾無數次有過如此感受。事物帶來的愉悅僅有模糊的輪廓,但發生當下的感受卻如此深刻,能延續多年。接納另一個人時,你會失去部分的自我意識,但那樣的失去卻令人自在舒暢。你也必須將焦點放在對方想說、卻不必言說之處。這需要大量的專注,也會成為這段關係的一部分。最終,你會不斷想著別人,反而不在意自己了。

我之所以不滿、害怕或失望,多是出於因自私而生成、不切實際的看法。我的幻想、想法、期望與我的需求及感覺有關,然而這些往往與那些令我痛苦的他人幾乎無關,甚至完全無涉。一旦我明白需要改變的其實是我的幻想、想法與期望,而不是他人時,我就會感受到一種陌生的放鬆感,那正是我想帶入人際關係中的。

那是一種覺醒,明白了痛苦肇因於我的自私,而非他人。我發現,與另一個人共享靜默的親密感往往就已足夠。畢竟生活中能有多少人可以和我們就這樣靜靜坐著,光是陪伴便已令我們心滿意足,根本無需言語?

日本公民生活核心

無論是在東京日本橋繁忙的人行道上,或是擁擠的餐廳裡,嘈雜程度都低到不能再低。你不可能無意中聽見別人輕聲細語的對話。幾乎沒有街頭樂手,沒有人大聲講手機,沒有人跟朋友大聲打招呼問好。

尊重是透過姿態來傳達的。在一場成功的會議之後,商業人士會互相鞠躬。主廚在餐廳外向顧客揮手道別,直到客人消失在視線之外。你不會見到許多擁抱或親吻,也沒有人一直牽手,不過,熱戀中的年輕情侶或許會踩著相同的步伐,那就是他們濃情蜜意的證明。

日本人藉由展現尊重來應付壓力。如,別擋到開會就快遲到、趕搭電車的上班族,還有雙手不要亂摸。不過,在日本對別人的尊重大多數時候會在朋友、同事及陌生人之間體現,而這些靜默的肢體展現的正是公民生活的核心。

它是一種接納他人的表現方式。安靜帶來一致性,是一種協調而廣泛的作法,確保你的想法不會干擾到他人。由於日本人實踐這種不言說的生活方式,因此在他們形成的團體中,一個人或多或少都會被接納,大家也理應擁有相似的想法與感受。

對你所處的世界表現尊重、同理心與接納,要從你自己的感受與想法著手。如果你自覺悲慘、害怕與憤怒,要尊重別人可不容易。

要免於自我憎恨,有一個方法就是改變自己身邊的狀況。這項行動是值得的。接納身邊的人事物,就能創造出一個更好的環境,這又能反過來影響你這個人,以及你對自己的感受。這樣的接納是一種相當微妙又有效、能促成個人改變的方法。

日常中,也許有人推撞你,對你無禮,但這不表示你就得以牙還牙。向世人展現自己最好的一面,就像是發出象徵你期望別人尊重你的信號。對,我知道這未必有用,而且情緒經常會凌駕我們,但藉由靜默的舉止表現尊重,能扭轉各種情況。

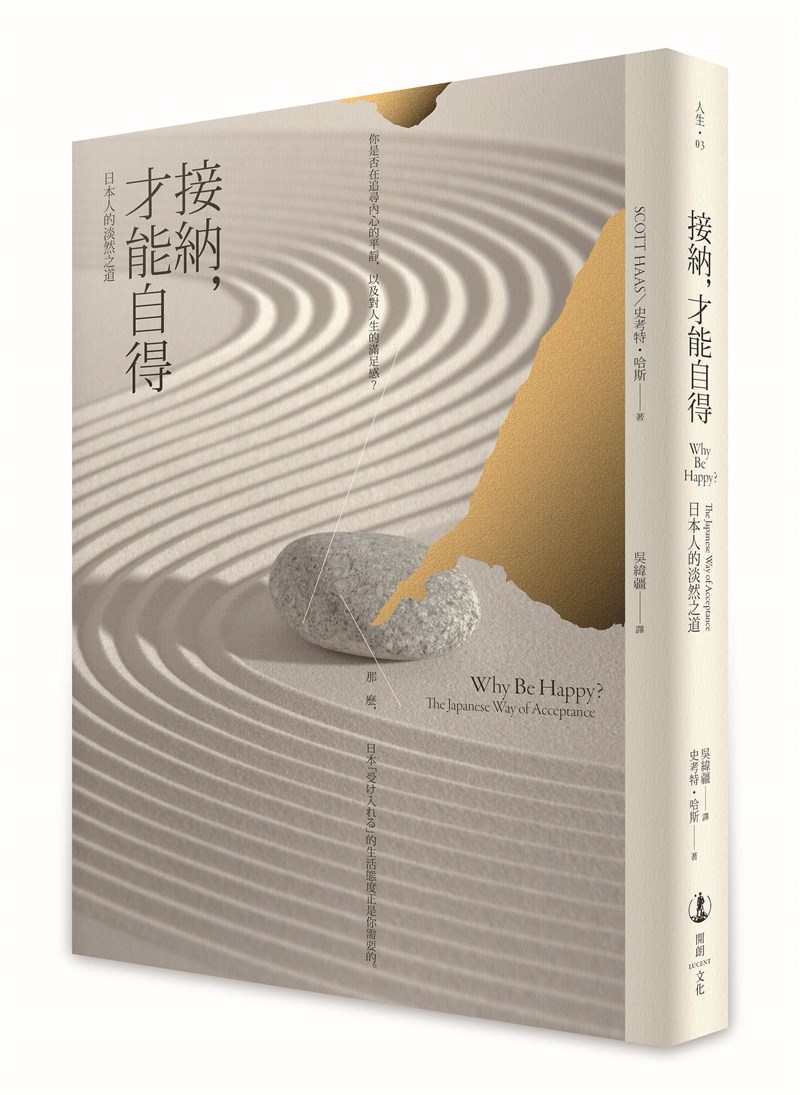

(摘自《接納,才能自得:日本人的淡然之道》,開朗文化出版)